今朝の東京新聞。ハンセン病への差別と隔離を象徴する建物の解体の問題を取り上げていました。

先日見たオペラシアターこんにゃく座の『あん』というオペラもハンセン病の収容施設で暮らす徳江さんが主人公でした。

『あん』を見たのは3回目です。今回主役の歌役者さんが変わっていたので、若干雰囲気が変わっていたのですが、それでもいい作品でした。

ハンセン病への差別が蔓延していた社会の中で当事者の徳江さんはどう生きたのか。徳江さんの作るあんこがおいしくてどら焼き屋は繁盛します。ところが手の曲がった徳江さんを見て「あの人、ハンセン病じゃないか」と噂が広まり、みるみる客足が遠のきます。そして解雇。

そういった社会的な差別構造に異議申し立てるオペラではありません。その差別構造の中でなおも自分の人生を生ききる徳江さんの生き方がじわっと迫ってきます。

施設に閉じ込められながらも、仲間たちにおいしいお菓子を作り続け、「おいしかったよ」「ありがとう」と感謝される人生。幸せだったよ、と歌いあげる相原さん(昔から友達の歌役者さん)の歌に、涙がこぼれました。

昔よりも社会は変わったとは言え、障害者に対する差別構造はまだまだあります。「障害者を支援する」という上から目線は、それを象徴しています。どうしてフラットな目線で見られないのか、と思います。フラットなおつきあいをすれば、そこからもっともっとおもしろいものが生まれ、社会は豊かになります。

私自身は養護学校の教員時代、担任していた障がいのある子どもたちに惚れ込み、彼らといっしょに生きていきたいと、定年退職したとき、彼らといっしょに生きる場『ぷかぷか』を立ち上げました。いっしょに生きる、つまりはフラットなおつきあいをする場です。そこで何が生まれたかはぷかぷかのホームページを見てもらえればわかります。

「彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ」「その方がトク!」と言い続けてきました。別に差別構造をなくそうとか思ったわけではないのですが、結果的にはそれをなくす方向にはなったかと思います。地域に「ぷかぷかさんが好き!」というファンができたのはそれを象徴しています。

オペラ『あん』を3回も見に行ったのは、無意識の中にも、やはりそういったことがあったのではないかと思います。

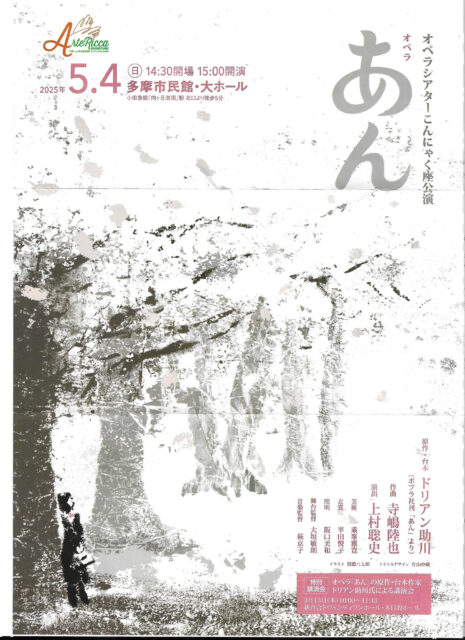

機会があればぜひどこかで見て下さい。オペラ『あん』の公演スケジュールです。

昔書いたブログです。