ぷかぷか日記

相模原障害者殺傷事件を超えるために

美帆ちゃんのこと忘れないよ

先日ある新聞社の記者から、その後やまゆり園事件について何かやってますか?という質問が来ました。特にやっていません、と回答しました。以前は事件を考えるためのイベントを色々やっていましたが、イベントをやっても社会が変わるわけでもなく、最近は何もやっていません。 イベントはやっていませんが、「障がいのある人たちといっしょに生きていく」ということを、就労支援事業所、生活介護事業所を運営するという形でやっています。 「障害者はいない方がいい」という事件のメッセージに対する私たちの応えです。 www.pukapuka.or.jp 障がいのある人達と日々一緒に過ごすことを楽しい、と思えること。そう思う人が増えること、それが日々の暮らしの中で自然にできること、それが事件を超えることだと思います。 ぷかぷかのメンバーさんの中に、事件で犠牲になった美帆ちゃんの誕生日に、毎年のように誕生日カードを描く人がいます。丁寧に丁寧にカードを描きます。できあがったカードは私の方で美帆ちゃんのお母さんに送るようにしています。 美帆ちゃんは唐揚げが好きでした。なので、美帆ちゃんの誕生日には給食が唐揚げになったりします。 こういうことが事件を忘れない、ということだと思います。コムツカシイ話をするイベントではなく、給食の唐揚げ食べながら、「そういえば美帆ちゃん、唐揚げが好きだったんだよね」って思い出したりする方が、長く続けられる気がします。 障がいのある人達と楽しい毎日を過ごすこと、それがあの忌まわしい事件を超えることです。「支援」という上から目線ではなく、どこまでもフラットな関係でおつきあいすること。そこがすごく大事だと思います。

ぷかぷかさんのいる町

相模原事件の起こった翌年だったか、上智大学の学生さんから事件を超えるための手がかりになるような映像をつくりたい、と連絡があり、何回かぷかぷかに取材に来てつくったのがこの映画『ぷかぷかさんのいる町』 www.youtube.com 10分ほどの短い映画ですが、ぷかぷかさん達がこの町で何をやり、どんな風に耕しているかが、ほんの少しですが見えてきます。 すぐ近くの郵便局の局長さんの話がいいです。地域を耕すってどういうことか、耕される側の言葉です。こうやって地域社会が少しずつ豊かになっていくのだろうと思います。 近くの大学を耕しに行く。 やまゆり園事件に衝撃を受け、なんとかそれを超える手がかりをつかみたいと学生さんはカメラを提げてぷかぷかにやってきたのですが、できあがった映像は特に事件にふれるわけでもなく、それでいてぷかぷかさん達が毎日元気に働くことで、町を耕している、豊かにしていることがなんとなく見えてきます。そういったことをみんなで共有することが事件を超えていくことにつながるのではないかと思いました。 大学で映像の勉強をしている方がいましたら、ぜひ腕試しのつもりでぷかぷかを撮りに来て下さい。いろんな人がいろんな角度からぷかぷかを語ることが大事だと思います。

美帆ちゃんの誕生日メニュー

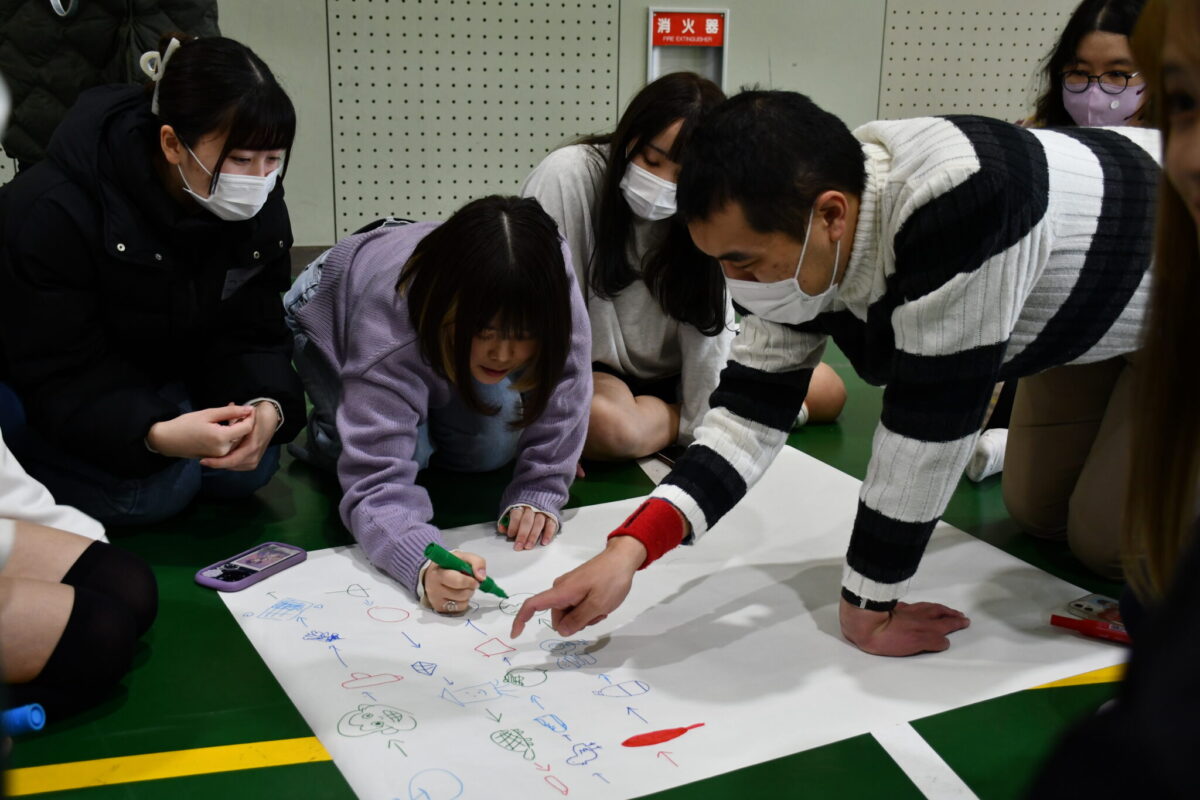

12月5日はやまゆり園障害者殺傷事件で亡くなった美帆ちゃんの誕生日でした。その日の給食メニューは「美帆さんの誕生日メニュー」。美帆ちゃんは唐揚げ、ハンバーグが大好きだったとお母さんがおっしゃっていました。 特に事件について話し合ったりするわけではありませんが、こうやってスタッフが美帆ちゃんのこと忘れないで「美帆さんの誕生日メニュー」を作ってくれることはとてもうれしいことです。お母さんにもちゃんと声をかけたそうです。体調不良で食べに来られなかったのは残念でしたが。 お母さんにとっても、こうやって娘のことをぷかぷかさんもスタッフも忘れないでいてくれることはとてもうれしいことだと思います。忘れられることがいちばん悲しいです。事件についてアーダコーダのむつかしい話ではなく、美帆ちゃんというひとりの人間を忘れないでいること。そのことが大事だと思うのです。 機会があれば事件のこともみんなで話し合えたら、と思っています。重い話ではなく、みんなで前を向けるような話です。 「やっぱりいっしょに生きていった方が絶対いいよね」 ってみんなが思えるような話です。 近くの創英大学の保育学科障害児保育の授業にぷかぷかさんが参加。こうやって一緒に何かやることが大事。ぷかぷかさんといると楽しいよね、って学生さん達は思ってくれてるみたいです。学生さん達は大学を卒業後、多くは保育の仕事に就きます。現場で障害児に何かやってあげるのではなく、いっしょに生きていく関係を作ってくれたら、と思っています。

ひろ兄ちゃんはダウン症

5年ほど前に書いたブログですが、やまゆり園事件を超える社会をどうやって作っていくのかに関して中学3年生がすばらしい提案をしているので、再度アップします。 www.pukapuka.or.jp 「ひろ兄ちゃん」と呼べる関係があったことが、やまゆり園事件を深く考えるきっかけになったのだと思います。ひろ兄ちゃんの優しい人柄が目に浮かびます。ひろ兄ちゃんはアーダコーダ小難しいこと言わずに、事件を超える社会を作るにはどうしたらいいかを姪っ子に伝えていたのだと思います。ひろ兄ちゃんのような人こそ、社会のみんなで大事にしたいですね。「支援」といった上から目線の関係ではなく、どこまでもフラットな関係で大事にする、いっしょに生きる。 その関係の中で、こうやって若い人達が思いを語ってくれるといいなと思います。それが新しい社会を作ってくれます。

バスの中で楽しそうに独り言いってるそらくんに「うるせー」「おりろ」と怒鳴りつけたおじさんがいた

ぷかぷかに時々遊びに来るそらくんがバスの中で怒鳴りつけられた話を先日お母さんがブログに書いていました。そらくんはバスが大好きで、乗っていると嬉しくて嬉しくてつい声が出てしまいます。そのそらくんに向かって 「うるせー」「おりろ」と怒鳴りつけたおじさんがいました。 お母さんは「すみません」と謝って「静かにしようね」とそらに声をかけているのに「うるせーからおりろ」とさらにまくし立てられました。 その時ヒーローが現れます。 「バスはいろんな人がいるのが当たり前で、そんなにいやなら自分がタクシーに乗ればいいんじゃないですか」 そらくんと同じくらいの年だったというので高校生くらいでしょうか。すばらしい青年です。 おじさんは「おお、そうか。」とそれからは黙ってくれたそうですが、ずっとお母さんをにらんでいたそうです。 そらくんは電車やバスの中で静かにする、といったことができません。そんなそらくんといっしょに生きて行くにはどうしたらいいんだろう、という問題が私たちに問いかけられていると思います。 そらくんの声を気にしない人もいれば、迷惑だと感じる人もいます。そらくんのような人を社会から排除すれば、社会はすっきり気持ちよくなるのかどうか、むしろ、社会が許容できる幅が狭まり、お互いが息苦しくなるのではないか、といった問題がここから見えてきます。 お母さんがブログに書いています。 あなたは知らない その言葉に私がどれほど傷ついたのかを あなたは知らない 「うるせー」「おりろ」という以外に解決方法はいくらでもあることを あなたは知らない 「降りろ」と怒鳴りつけている自分がどれほど恐ろしい顔をしているのかを あなたは知らない 障害を持つ人を排除すれば自分がどれほど生きづらくなるのかを あなたは知らない そらがあなたに気を使ってそらなりに声を抑えようと頑張っていたことを あなたは知らない ずっとあなたを気にかけて優しく見つめていたそらを あなたは知らない あなたのその言動の先に「やまゆり園の事件」があることを あなたは知らない そう、あなたがあの事件に加担していた一人だということを あなたは知らない 私も息子たちもあなたに排除されていい人間ではないということを あなたは知らない 優しさを知らないあなたを私はとても不憫に感じていたことを お母さんがブログで提起した問題を知らんぷりすると、また同じような問題が起き、辛い思いをする人が出てきます。社会の許容範囲が狭まり、私たち自身が生きづらくなります。なによりもこのおじさんの言動の先に『やまゆり園事件』があります。なのでみんなでこの問題について話し合う機会を作ります。話し合ったからって、すぐに解決策が見つかるわけではありません。でも、話し合うことで、少なくとも一歩前に進めます。何事もまず一歩からです。 9月24日(日)9時30分から〜12時 みどりアートパークリハーサル室にて、今回の問題についてどうしたらいいんだろうってみんなで話し合います。『そらくんとたからくん』の映画を見て、お母さん、そらくん、たからくんに来てもらい、わいわい楽しく話をする予定です。お問い合わせ、参加希望者は高崎まで(takasaki@pukapuka.or.jp) 写真はにじメディア作品「そらくんとたからくん」オンライン無料配信のページより。左がそらくん。

私たちの手で事件を超える社会を作る

津久井やまゆり園事件から7年目、事件に関する話が飛び交っていますが、大きな話を語っても、社会はなかなか変わりません。それよりも身近にいる障がいのある人達と日々楽しい物語を作り、それをまわりに人に伝えること。それによって 「彼らとはいっしょに生きていった方がいいね」 って思う人を少しずつ増やすこと。それが事件を超える社会を作ることにつながっていくと思うのです。 ●日々の暮らしの中でクスッと笑える小さな物語を作り続ける 「やる気スイッチ」のシャツを着た人がいました。スイッチをピッと押すと、こんな顔になりました。私もやる気がない時、このシャツを着て、誰かにスイッチをピッと押してもらおうと思いました。 こんな風に堂々と寝てる人がいました。私はこんな風には寝られないので、こんな生き方をうらやましいと思いました。彼らを支援するとかじゃなくて、彼らの生き方を素直にうらやましいと思うこの感覚こそ大事な気がします。 なんで写真撮るんだよ、という人がいたので、 「美男、美女がそろっているのでつい写真撮っちゃいました」 っていうと、女性たち 「美女って、私たちのことだよね」 なんて話していて、なんて素直なんだ、としみじみ思いましたね。愛おしき人達です。 ●ぷかぷかの映画見て、わいわい、がやがや、すったもんだ 映画見たあと、映画を見ての気づきを元に「障がいのある人たちといっしょに生きるって、ほんまにトク?」をテーマに、みんなでわいわい、がやがや、すったもんだ議論しましょう。こういう議論はとても大事。こういうことが社会を前に進めます。 vimeo.com ●ぷかぷかが作ってきた物語を集めた『ぷかぷかな物語』はおすすめ 事件で排除された障がいのある人たちといっしょに生きることで生まれた物語。彼らは不幸しか生まない、と事件の犯人は言いましたが、彼らとの日々は私たちの心をほっこりあたためてくれます。事件を超える社会を作るヒントがいっぱいです。 この本を読んだ人の感想 ●「障がい児」の親たちだけでなく、今、子育て真っ最中だったり、思春期と格闘したり、介護に悩む人たちにも、この本を薦めたい。 面倒くさくて、ムカムカ腹がたって、厄介な相手にカッカッとしながらも、ふと気づく「可笑しさ」。そんな気づきから、「へぇ~、オモロイ奴やなぁ」って思えるようになるのかも? この本の魅力は、何よりも「肩に力が入っていない」ところ。 いやもちろん、著者が「カフェベーカリーぷかぷか」を立ち上げるまでの並々ならぬ奮闘ぶりには圧倒されるばかり。簡単に起ち上げたわけではない。 それでも、著者の筆致は軽やかでユーモアがあり、私は一緒にハラハラしたり、ホッとしたり、ニマッと笑ったり・・・。どんどん、肩の力が抜けていくのを実感する。 それにしても、巷でよく見聞きする「障害者支援」・・・そんな「上から目線の」お堅い言葉を蹴散らしていく著者のフットワークの軽さ、いつのまにか周囲の人を巻き込んでしまうエネルギーの源は何なのだろう? 一般には「大変だ」とか「厄介な」「可哀想な」などと形容されてばかりの障がいを持つ人たち。そんな彼らに「ひとりの“人”として」体当たりで向き合う、その中で、彼らの「可笑しさ」「おもしろさ」に気づく著者の温かな視線。「凄い」と目を丸くする柔らかな心。・・・これこそが、著者のエネルギーの源だと思う。 「こうした方がいい」「こうすべきだ」といった議論や説教ではなく、「へぇ~、おもしろい」「スゴイじゃん」・・・こんな言葉が、人を励まし、勇気づけ、背中を押す。 そんな魔法が「ぷかぷか」にあるから、「ぷかぷかさん」たちは、あんなに元気で、生き生きしていて、うるさくて、面倒で、・・・でも、愛おしい。 ●ぷかぷかを知った時、私は息子たちの為にぷかぷかの秘密を知りたいと思いました。でも、ぷかぷかを知るほどに私自身の生き方を考えるようになってきました。 ●私も障害のある子どもを育てていますが、家族になってよかった。家族があたたかくなりました。ぷかぷかさんは社会をあたたかくします。耕します。 ●この本はある障害者就労継続支援事業所B型のお話ですが、同じくB型で働いている私としては全く違った視点で事業展開されていることに大きく関心をもちました。 まず感じたことは障がいをもつ人たちを支援する対象とした見方でなく、「共にはたらく・生きる」同志として地域を巻き込み(耕す)ながら一緒に活動し、そのほうが絶対楽しいということ。そして持続性があること。「多様性を認め合うインクルーシブ社会の実現を」とどこでも耳にしますが、今の社会の在り方は、教育、就労が障がいをもつ人たちとそうでない人たちとを分けた制度の上で成り立っています。 分離が進むほどその社会の規範に縛られて、障がいをもつ人たちがその多様性を認めてもらうどころか社会に合わせるために押し殺さなければならない、ますます支援、配慮の対象にされてしまう。 ぷかぷかさんのように障がいをありのまま楽しむ方法を作り上げれば、そこに生産性も生まれ、制度も使い倒し、地域も社会も豊かにしていくことを実現していけるのだなととても参考になりました。 何より、ぷかぷかさんたちがとても魅力的です。 ●我が家にもぷかぷかな息子たちがいます。彼らといっしょに生きていると、私自身も、みんなもいっしょに幸せになれるんだと気づかせてくれます。 ●障がいのある子ども達に惚れ込んで、一緒にいたくて作ったのが「ぷかぷか」。 だから、内容もおもしろくてあったかくてやさしい。 「好き」という思いで、まわりを巻き込んで、心を耕してやわらかくする。その場も街も、ふかふかにしていく。「あなたが好き」から出発した世界に人間の上下はない。 人を矯正していく支援はやはり無意識に「上下」があるのだと思う。相手だけでなく、修正する側も自分自身が縛られていく。自分を修正し、社会も修正しようとする。 それが今の息苦しさにつながっているのではないだろうか。 ●本の表紙に引寄せられました。綺麗な色使いにちょっと不思議な動物達。 すらすらと短い時間で読めて分かりやすく、読み終えると不思議に何だか心の角がとれて、軽くなる誰かに話したくなる一冊。 様々な場面で登場するぷかぷかさん達にパワーを充電して貰えました。高崎さんの思いつきはやはりただ者ではなさそうですね。 ●よくある「福祉事業所」とは程遠い世界の成り立ちや世界観に引き込まれてしまいます。「障がいがあっても、社会に合わせるのではなく、ありのままの自分で働く」「障がいの無い人も、障がいのある人と一緒に生きていったほうが幸せ」 この本に出逢い、いてもたっても居られなくなり、実際に「ぷかぷかさんのお店」にも行ってきました。本の通りの明るく楽しく元気なお店で、とても幸せな時間を過ごせました。 ●障がいのある子ども達に惚れ込んで、一緒にいたくて作ったのが「ぷかぷか」。 だから、内容もおもしろくてあったかくてやさしい。 「好き」という思いで、まわりを巻き込んで、心を耕してやわらかくする。その場も街も、ふかふかにしていく。「あなたが好き」から出発した世界に人間の上下はない。 人を矯正していく支援はやはり無意識に「上下」があるのだと思う。相手だけでなく、修正する側も自分自身が縛られていく。自分を修正し、社会も修正しようとする。 それが今の息苦しさにつながっているのではないだろうか。 ●今日は1日あたたかかったけど、本を読んで最高にあたたかい気持ちになりました。ぷかぷかさんは、存在そのものが、やさしい。この本を持って、みんなにサインしてもらいに行かなきゃ。おいしいぷかぷかのパンが売り切れちゃう前に。ほんとにみんな、大好きだよー アマゾンで販売中 www.amazon.co.jp ぷかぷかのサイトで購入すればサイン本 shop.pukapuka.or.jp ●『とがった心が丸くなる』もおすすめ 養護学校の教員をやっていた頃書いた本。障がいのある子どもたちと一緒に過ごすと、こんな楽しい物語が生まれます。事件の犯人は、障がいのある人達とこんな楽しい時間を過ごしたことがなかったのではないかと思います。 養護学校のプレイルームに突如出現した『芝居小屋』。役者もお客もくったくたになって一緒に芝居を作る。障がいのある子どもたちがいてこそできた、みんなが自由になれる空間。『海賊ジェイク』がゴンゴン進む。 アマゾンで販売中 www.amazon.co.jp アマゾンKindle会員であればただで読めます。 この本を読んだ人の感想 障がいのある子どもたちとの出会いが、こんなに元気な物語を生み出すことにびっくり。社会を元気にする物語ですね。やっぱり彼らは社会に必要なんだと思います。タイトルどおり、とがった心が丸くなります。そのことが素直に伝わってきます。 ぷかぷかのお店に来ていただければ、元の本『街角のパフォーマンス』(オンデマンド版)もあります。

とがった心が丸くなる

障害のある人達とおつきあいすると、とがった心が丸くなります。そういうタイトルの本があります。私が養護学校の教員をやっていた時に書いた『街角のパフォーマンス』をタイトルを変えて、電子本にしたものです。 こんな中身です。目次を見ただけでわくわくするような本です。 その本を読んだ人がこんな感想を書いていました。 《 障がいのある子どもたちとの出会いが、こんなに元気な物語を生み出すことにびっくり。社会を元気にする物語ですね。やっぱり彼らは社会に必要なんだと思います。タイトルどおり、とがった心が丸くなります。そのことが素直に伝わってきます。》 やまゆり園事件を起こした犯人は、やっぱり相手とちゃんとつきあってなかったんだと思います。人としてちゃんとつきあっていれば、あんな事件は起こらなかったと思います。心がとがってたんだと思います。 障がいのある人達と日々接する場で、どうして心がとがったままだったんだろうかと思います。そのことの検証はほとんど行われませんでした。 本を読んでの感想がもうひとつ 《 とてもあたたかい、きもちになりました。 言葉もむずかしくなく、たくさんの方に手に取って頂きたいと思います。》 ぜひ手に取って読んでみて下さい。あ、おもしろそうって思ったら、ぜひ障がいのある人達とおつきあいしてみて下さい。毎日が本当に楽しくなります。何よりもとがった心が丸くなります。 本の注文は下記サイトで https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BF%83%E3%81%8C%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=288WYC6HI6YWT&sprefix=%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%BF%83%E3%81%8C%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%2Caps%2C205&ref=nb_sb_noss_2

『Secret of Pukapuka』の上映会があります。

8月5日(土)上白根地域ケアプラザで『The Secret of Pukapuka』の上映会をやります。地域ケアプラザは太っ腹で、なんとぷかぷかの焼き菓子とコーヒーがついて映画の代金は無料!だそうです。これは絶対に来なきゃソン! で、この一週間前には段ボールを使って怪獣を作るイベントもやります。作った怪獣に名前をつけ、どんな声で叫ぶか考え、その叫ぶ声を上げながら作った怪獣を担いで街を練り歩きます。みんなの叫び声に「うるさい!」って苦情が出たら大成功。あ、もちろん担当者が謝りに行きますから、安心して叫んで下さい。

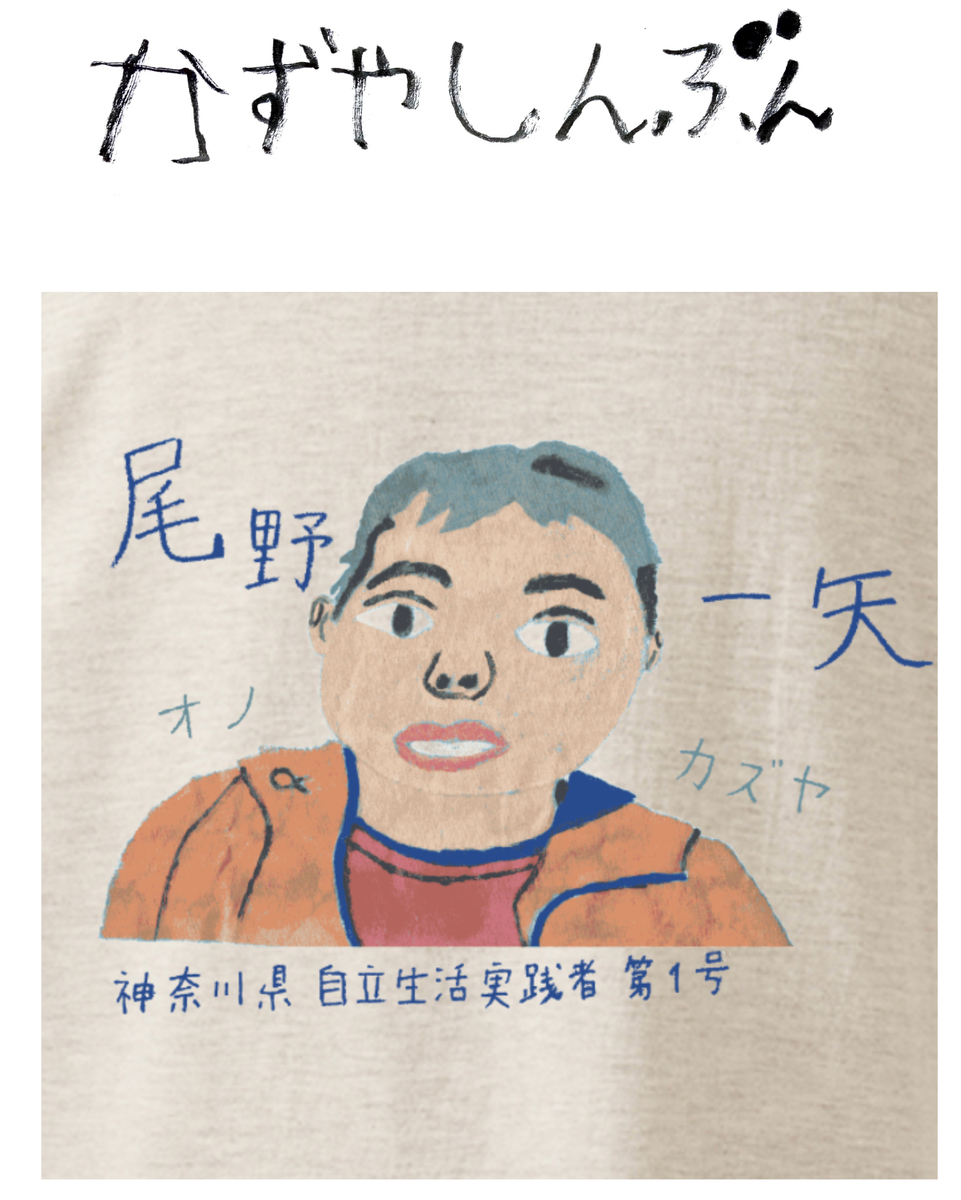

尾野一矢さんのホームページ「よってけ かずやんち」ができるまでの物語

尾野一矢さんのホームページができました。 www.ono-kazuya.com そのホームページができるまでの小さな物語を書きます。 1)「うるさい!」という苦情にどう対応すればいいんだろう 一矢さんの地域での自立生活の始まった頃、神奈川新聞の成田記者の紹介で介護者の方と一緒にぷかぷかに遊びに来たことがありました。アパートで一矢さんが大声を出し、その苦情が来ていて困っているという話をその時聞きました。ではどうしたらいいのか、「自立生活って、ただアパートで暮らすだけでなく、こうやって街に出て知り合いを増やしていくこと」ではないか、そのためには何をすればいいのか、を考えました。 www.pukapuka.or.jp 2)友達大作戦 「友達大作戦」が始まります。 www.pukapuka.or.jp 3) 友達大作戦で使う植木鉢を作ります。 作戦が具体的に動き始めます。 www.pukapuka.or.jp 4)「かずやさんの大声に対する苦情にどう向き合っていくのか」を考えることは、「重度障がいの人が地域で暮らすことの意味を深く問い直すこと」 www.pukapuka.or.jp 5)「かずやしんぶん」第1号ができました。 www.pukapuka.or.jp 6)ホームページ「よってけ かずやんち」の提案 www.pukapuka.or.jp 7)固くドアを閉じてしまった人の心を想像する www.pukapuka.or.jp 8)「かずやしんぶん」には地域社会を変えるチカラがある www.pukapuka.or.jp 9)かずやさんの自立生活を、福祉とは違う視点で語ること。それは今までにない新しい豊かさを生みます。 www.pukapuka.or.jp これが地域での暮らしを始めたかずやさんの大声に対する苦情が出たことからホームページ開設に至るまでの物語です。苦情に対し、どうしたらいいんだろう、と色々悩み、具体的な作戦を展開していったことが、こんな物語を生みました。それがホームページ開設につながったのです。 友達大作戦は以下のように展開していきました。ページ2から始まります。下から日付の順で読んでいって下さい。 www.pukapuka.or.jp 上のページからの続き。 www.pukapuka.or.jp ここから先は、現場を担う人達がこの物語をどんどんふくらませていって欲しいなと思います。

『友達やめた』上映会

2016年のやまゆり園事件から7年目の夏がやってきました。ぷかぷかでは毎年映画を手がかりに事件を考える集まりをやってきました。今年は映画『友達やめた』をやります。 障がいのある人達とおつきあいすることは、面倒くさいことや、よくわからないことが多いです。でも、その面倒くさいことや、よくわからないことこそ、相手との素敵な出会いを生み出します。その出会いがあったからこそ、この映画が生まれました。 やまゆり園では、この面倒くさいことや、よくわからないことと、どこまで丁寧に向き合い、おつきあいしてきたのだろう、と思うのです。そういったことをやっていたら事件は起きなかったのではないでしょうか。 「支援」という関係は、相手とフラットにおつきあいするするのではなく、あくまで上から目線で、相手に何かやってあげる関係。おつきあいがないから、相手と人として出会うこともありません。だから相手を殺すことに何の抵抗もない。そういうところで事件は起こったのではなかったか。 7月15日(土)の上映会では、ゲストに映画『かぐやびより』の監督津村和比古さんをお迎えし、あらためてそのあたりのことをみんなで考えたいと思うのです。 申し込みはこちらから

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。