ぷかぷか日記

相模原障害者殺傷事件を超えるために

『梅切らぬバカ』上映会とトークイベントの報告ー相模原障害者殺傷事件から6年目(その8)

『梅切らぬバカ』を上映し、映画を手がかりにやまゆり園事件のような悲惨極まりない事件を起こさないためにはどうしたらいいのか、私たちに何ができるのか、といった話し合いをしました。 まずは監督の話 www.youtube.com 続いてみんなで話し合い(舞台を向いたカメラと客席を向いたカメラの映像約4時間分を40分くらいにまとめました) www.youtube.com 話し合いの中で紹介しましたが、『梅切らぬバカ』上映のために、ぷかぷかさん達が描いてくれた絵。 映画のチラシにあった写真をモデルに描いたものですが、なんともいえない味があります。見る人の心を暖かいもので満たしてくれます。これが彼らのチカラです。こういったものを見つけ出し、いい形で発信すること。それはこんな絵を描く人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ、というメッセージです。それがやまゆり園事件のような悲惨な事件を二度と起こさないために、私たちにできることの一つだろうと思います。 ●参加した人達の感想。 ・今まで障害者を扱った映画たくさんありましたが、この作品はとても現実に近い、障がいのある子どもを持つ私たちが直面したり、これからするであろうことを表現されており、とても感銘を受けました。今までの中で一番よかったと感じました。子どもの父親は子どもから逃げてしまいましたので、私の将来もこんな感じかなと考えさせられました。 ・監督の思いを生でうかがえてよかったです。会場のみなさんのコメントも聞くことができてよかった。自宅で映画を配信で見るのではなく、会場でみなさんと一緒に共有できたこの時間が持てたことに感謝です。 ・日本中、どこでもあるあるの物語。希望を予感できるエンディングにホッとしました。突破口は、正直に生きることでしたね。障害者、子ども、女、男…、相変わらず伸びている梅の木の下をみんなで同じ格好で通るシーンが印象的でした。 ・こういう事件は、きっとどこでも起こっていることだと思います。「安全で、静かに暮らしたい」地域の人。加害者とされる障害者の家族も同じ思いで生きている。障害者の言動の意味を知らないことから起こる誤解。知ることから始まるのだと思います。ハッピーエンドで終わらなくて、かえってよかったと思う。日常は続いていくもの。 ・アメリカ映画のように、善と悪を巡ってどんどん破壊し、最後は勝ち取るという映画とは別で、絵画のように思いを巡らす映画でした。余計なセリフがないのもよかった。 ・『梅切らぬバカ』の映画の生まれた背景を知ることができてうれしかったです。あくまで忠さんの視点や日常を大切にされているとのことで、とってもその意味を感じることができました。また、身近に障がいをお持ちの方がいらっしゃる方やご家族のお話を聞くことができ、価値ある時間を過ごさせていただきました。視野が広くなったように感じました。 ・どうしてかわからないのですが、終わったあと涙がたくさん出てきます。 ・違いを面白がる世界になっていくことを願っています。会場にリアルに障害者さん、家族の方がいらして、こういう上映会がいいと思いました。 ・自分たちと重なる部分がたくさんありました。娘と一緒に見たかったです。あんな母親に少しでも近づけたら、とちょっと反省しました。 ・物腰の柔らかい監督の映画に対する思いの話に引き込まれました。また、学生さん、先生、事業所の方々の感想を伺い、今の私に何ができるのか、問う時間となりました。何ができるのか、今はわかりませんが、日々生活していく中で、心の目を開き、ともに生きていきたいと思いました。 ・知らないと近寄りたくない、関わりたくない、排除したい。知ると、関わると、一気に気持ちが近くなる、つきあいたくなる。シンプルで、とても簡単なことなのに、難しいのはなんでだろう。 ・これからどうなるのかと余韻を残して考えさせられます。 ・このあとどうやってまわりや近所への理解をしてもらうのかを見てみたい。きっときっと理解は難しいですが、グループホームを作ることさえむつかしいという部分をもっと表現してもらいたい。 ・地域の理解も、人それぞれの考え方があるので、批判する人もいるのも当たり前だと思う。身近に障がいのある人がいる人は抵抗ないと思いますが、現実的にはなかなかむつかしいと思います。 ・若い人の意見、頼もしい。エピソードがいろいろ聞けて、映画だけでなく、トークイベントも聞けてとてもよかった。 ・忠さんみたいな人は近くに来たら、そりゃ、よけます。それは知らないから。 (これはタカサキが「忠さんみたいな人が隣に住むことになったらどうしますか」と質問し、それに対する正直な答えです。だからこそ、お互い知る機会を作ることが大切だと思います。お互いのことを知ることで、人生の幅がグンと広がります。だから、いっしょに生きていった方がトク!) ・もしお隣に…、同じ状況に…と、考えました。自分を、世の中を振り返るきっかけになりました。 ・障がいがあってもなくても、人と関わろうと思ったら、その人のことを知らないといけないと思った。隣人の家族が変わっていくきっかけが多くあったと思うが、その時の家族の心情がわかってよかった。 ・自分の経験と重ね合わせて映画を見た方々の感想はとても貴重で、聞けてよかった。同時に、自分は知らないことがたくさんあると感じた。参加できてよかったです。 ・ご近所同士、最初はうまくいかなかったが、忠さんのおかげで仲良くできた。障害者を通してつながりができたことがすばらしかった。 ・地域の理解がとても大切だと思った。考えさせられました。 ・引き込まれて、楽しく拝見しました。忠さんがグループホームに入って戻ってくる短い間に、それぞれの登場人物が、ある人は大きく、ある人はほんのちょっぴり変化していった様子がよく描かれていて、とてもよかったです。 ・自閉症の特徴がよく表現されていて、それぞれの理由があって行動してしまったことがわかり、とてもよかったです。ちょっと笑えるところも、おもしろかったです。 ・孤独と物欲の狭間。境界線を引かず、折り合って生きることの意味に胸打たれました。 ・悪い意味ではなく、グループホーム桜の家の解決があるかな?と期待したけど、現実は中々厳しいから、、ストーリーとしてこれが一つの答えかも知れないと思いました。 ・我が家にもグループホームに暮らす子どもがいるので、他人事と思えず、身につまされました。希望の光が見える。でも、無駄に明るくない終わり方で、ホッとしました。 ・トークイベントはとても勉強になりました。特に父親の関わりについての質問が鋭くてよかったです。 ・忠さんと向き合った隣人は少しずつ変化があったところがゆったり描かれていて、そこがよかったです。GHの反対運動になってしまう人びとと、お隣さんの違いってなんだろう、と考えさせられました。 ・「人は知らないものに対して恐怖を感じる」ということが、よく表れていると思った。障がいについて理解が深まる場がもっと増えて欲しい。また、グループホームに対して「迷惑だ」といっている人がいた。その人は誰にも迷惑をかけていないのだろうか。人が人と生きていくためには、それを自覚することが大切だと思う。 ・当事者の方のお話を聞かせていただいて、より、障害者と生きていくことについて考えさせられた。 ・ほんとうのこと、考えなければいけないことがたくさん描かれていて、障がいに対して興味のない人、知らない人にも見てもらいたいと強く思った作品でした。TVでも繰り返しやって欲しいですね、トークも含めて。 ・よい意味で日常の身近なストーリーでした。もっとドラマチックな展開、美化されたものがありがちですが、そうではなかったのでおもしろく、想像もしやすく、身近に感じられ、思うところがたくさんありました。忠さんのよさをいちばん知っているお母さんの地域の人達との接し方、忠さんのことの伝え方がとてもいいと思いました。 ・母が最後は見るというラストに、お母さん役の加賀さんが母としての振るまいをアレンジされ、ぐっと身近な場面になったのですね。映画というものは監督のメイキングエピソードを聞くと内容がもっと深まるというご意見、本当にそうですね。 ・障害を持っている方の生きづらさを感じ、胸が苦しくなりました。 ・映画作成の背景を知ることができ、おもしろかったです。いろんな感情があった映画だと思いました。 ・障害者を演じる方はすごいと思いました。 ・主人公の忠さん、隣人の男の子とお父さん、お母さんの仲がだんだん深まっていく描写がとても印象に残りました。しかし、ポニーを飼育する人、自治会長さん達が最後まで忠さんと分かち合えなかったところがリアルで、隣人家族と対比しているなと感じました。 ・映画に込められた思いや実際の障害者を見る目がどのくらいなのかと、障害者の方達との関わり方や障害者の子を持つ親の世間に対する思い。現実に目を向けるよいきっかけでした。また、障害者の方々のチカラや本来持っているよさを感じられるトークイベントでした。 ・ぷかぷか上映会に参加できてとてもよかったです。また、映画の感想など、いろんな方々の意見を聞けてとても有意義な時間でした。 ・でんぱたと乗馬クラブの関わり、エピソードを聞くことができ、よかったです。 ・障がいのある人達と、よい一日を淡々と積み重ねる営みが、相模原事件を繰り返さないことにつながるのだということをたくさんの人と共有したいです。 ・監督がこの作品を作る過程や思いがわかって、よかったです。いろいろな考えや思いがあって、とても考えて作られた作品なのだと思いました。いろいろな方の思いや考えが聞けて、とてもよかったです。 ・簡単に地域との関係が改善されぬこと、訴えかけるもの、リアリズムを感じました。地域との共生はむつかしいですね。でも優しい社会になって欲しい。そんな気持ちがしました。 ・5080問題や地域との関係がリアルでした。あのあとどうなっていくのか、続きを見たいという余韻がありました。お母様の切ない気持ちを考えながら見ていました。 ・学生さん、保護者、施設の支援者など、様々の方の話が聞けて、考えさせられました。障がいのある人達への理解が広まることで、みんなが幸せに生きていけるようになるとよいと願っています。 ・グループホームや地域住民との関わりについて、考えさせられました。子どもと見に来ましたが、どう思ったのかを少しずつ聞いてみようと思います。 ・現実的にあることで、ほんとうに感動しました。我が家でもあることなので、泣いてしまいました。 ・他者との共存は己を知ることにつながると思います。知ることは尊重することになり、自分も大切にすることかなぁ、と考えています。方向性の違いを思いやる想像力で補いたいです。 ・「人間」をとらえ、描いている映画と思いますが、深み、突っ込みが方が浅く感じました。グループホーム反対ののぼり旗が立つ、その背景にある「差別」や様々な感情が、人間の奥深い中に誰でもが持っているものを表現できたらよかった。 ・お母さんのような存在の人がたくさんいるといいなぁ。 ・ドキュメンタリーとドラマが混合されたような感じでした。 ・加賀まりこさんと塚地武雄さんの出演で鑑賞となりまして、『梅切らぬバカ』という上映していましたので、髪と爪を切らせている加賀さん、グループホームに暮らし、馬が好きになった塚地さん、その他の出演者を見てよかったです。

虐待をなくすには

中井やまゆり園でまた虐待 nordot.app 《調査委は報告書で「虐待への意識が欠如し、不適切な対応が横行していた」と批判。職員間の対立や風通しの悪さから、入所者の支援について話し合う環境がなく、管理職のマネジメントも作用しなかったことを背景に挙げた。》そうだが、そういったことが虐待の原因なのか。そういったことを改善すれば、ほんとうに虐待はなくなるのか。 《関与したとされる職員や元職員は計76人に上り、県は処分を検討する。》そうですが、処分をして虐待がなくなると本気で考えているのだろうか。虐待を生み出した環境はどうするのだろう。 要は相手にしている障がいのある人達と、人としておつきあいしてなかっただけのことではないのか。人としておつきあいしていれば、虐待なんかおこりようがない。 それはぷかぷかを見れば一目瞭然。 人としておつきあいしているから職場でこんな笑顔になる。 人としておつきあいしていると、スタッフの髪を整えてくれたりする。 人としておつきあいしているからこんな作品が生まれる。 人としておつきあいしているから、安心して仕事にこんなに集中できる。 人としておつきあいしているから、お客さんもこんな笑顔に。 人としておつきあいしているから、こうやって安心して昼寝ができる。 人としてつきあってきたから、仕事辞める時、大泣きしてしまった職員がいた。 彼らと人としておつきあいするにはどうしたらいいのか。 むつかしい話ではない。いっしょに生きていけばいいだけの話。とにかく「支援」などという上から目線の関係はやめることだ。いっしょに生きていく関係の中では、虐待なんて起こりようがない。 虐待のなくならない施設の職員は、一度ぷかぷかに研修に来るといい。相手と人としてつきあうということがどういうことか、一週間もいれば自然にわかる。

お互い『いい一日だったね』って言い合える日々こそ大事にしたい

昨日IWJというわりと硬派の独立メディアの日刊ガイド(メールによるニュース配信)に上映会のお知らせが載りました。 iwj.co.jp ■「お互い『いい一日だったね』って言い合える日々こそ大事にしたい」! ぷかぷか上映会『梅切らぬバカ』のお知らせ ぎりぎりのお知らせとなってしまいましたが、本日27日の午前と午後に、NPO法人ぷかぷかによる映画『梅切らぬバカ』上映会およびトークショーが、横浜市健康福祉総合センター4Fホールで行われます。 ぷかぷかによると、「やまゆり園事件は私たちにとってなんだったのか、どうすれば事件を超える社会を作っていけるのか、をみんなで考える上映会」ということです。 やまゆり園事件から、丸6年経ちました。 この間、排除の論理に立脚した障害者をめぐる社会状況はほとんど変わっていません。 ぷかぷか理事長の高崎明さんは、この映画をなぜ上映するのか、次のように、ブログ「ぷかぷか日記」の中で述べています。 「『梅切らぬバカ』にはグループホーム反対運動が登場します。この地域に障害者はいない方がいい、と主張しています。やまゆり園事件のように暴力的に排除するわけではありませんが、障害者はいない方がいいという考え方では地続きにあります」 ※あなたのアイデア、ぜひ聞かせて下さい。(ぷかぷか日記、2022年8月25日) https://www.pukapuka.or.jp/2022/08/25/7465/ 映画は、この考え方に対して、言論で反対運動を批判し、論破して、反対運動をつぶすのではなく、障害者とともに時間をすごす日常の豊かさを、そのかけがえのなさを、淡々と描いているといいます。 高崎さんは、ブログの中で、「やまゆり園事件について、あーだこーだいうよりも、障がいのある人達といっしょにいい一日を具体的に積み上げていく方を大事にしたいと私は思っています。『梅切らぬバカ』との接点はそこにあります」と述べています。 高崎さんは、この価値観を端的に次のように述べています。 「お互い『いい一日だったね』って言い合える日々こそ大事にしたい」 これは、相手が障害者に限らず、人間が人間と一緒に生きるときの大原則であるように感じられます。 すばらしい思想ではないでしょうか。 この思想は、たんなる意識改革だけで実現できるものではなく、忙しすぎる労働条件や偏見を煽るメディアなど、この思想の実現を阻む、社会的条件にもフォーカスする必要性を浮かび上がらせます。 そして、この思想は、ささやかであっても具体的な行動へと誘い、その具体的な行動の積み重ねが、共生の障害になっている社会的条件を突き崩す可能性をも示唆しています。 高崎さんは、映画上映会の後のトークショーで集まってくれた人々と何を話したいか、次のように述べています。 「事件に関わる大きな話ではなく、自分の手の届く範囲の話をします。その気になればすぐにでも始められるような話です」 この上映会と映画『梅切らぬバカ』、NPO法人ぷかぷかにご注目ください。 ●●● ぷかぷか日記をちゃんと読んでくれていたんだと思いました。福祉とはほとんど関係のない人達が、こんな風に受け止めてくれていたことがとてもうれしいです。 お互い『いい一日だったね』って言い合える日々を積み重ねていくこと、それがあのような事件を二度と起こさないことにつながっていくのだと思います。何よりもこれはその気になれば日々の暮らしの中で誰にでもできることです。

あなたのアイデア、ぜひ聞かせて下さい。ー相模原障害者殺傷事件から6年目(その7)

マスコミの方から 「やまゆり園事件を考える集まりで、どうして『梅切らぬバカ』を上映するんですか」 と聞かれました。 集まりでは事件に対し、あーだこーだ小難しい話、抽象的な話をするのではなく、具体的に私たちは何をすればいいのか、何ができるのか、といった話をしたいと思っています。二度とこういう事件を起こさないためにはどうしたらいいのかをみんなで考えます。 事件に関わる大きな話ではなく、自分の手の届く範囲の話をします。その気になればすぐにでもはじめられるような話です。 『梅切らぬバカ』にはグループホーム反対運動が登場します。この地域に障害者はいない方がいい、と主張しています。やまゆり園事件のように暴力的に排除するわけではありませんが、障害者はいない方がいいという考え方では地続きにあります。 映画はその運動を正面切って批判したりはしません。お母さんはときどき皮肉っぽいことをいいますが、相手と論争したりはしません。隣に住むおじさんは、反対運動をやっている人に「それはまちがってるよ」とぼそっと言いますが、どこまでもぼそっとひとこと言うだけです。 映画が大事にしているのは、忠さんとの宝物のような日々です。 ありふれた毎日の中で、 「忠さんがいてくれて、母ちゃん幸せだよ」 という言葉が出てきます。そんな風に言える関係が作る日々こそ大事にしようよ、ってこの映画はいってる気がするのです。 相手を論破し、反対運動を止めるよりも、そっちを大事にする。 やまゆり園事件について、あーだこーだいうよりも、障がいのある人達といっしょにいい一日を具体的に積み上げていく方を大事にしたいと私は思っています。『梅切らぬバカ』との接点はそこにあります。 お互い「いい一日だったね」って言い合える日々こそ大事にしたい。 身近な障がいのある人に 「あなたといると、すごく楽しい!」 「あなたのそばにいると、なんだか心があったかくなるよ」 「あなたがいると、まわりの空気がゆるっとして、すごく楽」 「あなたのそばにいたいな」 って、いうくらいなら、その気になれば誰にでもできることです。そういうおつきあいを日々続けること、ひろげることが、あのような悲惨な事件を起こさないことにつながると思うのです。 8月27日(土)、トークイベントであなたのアイデア、ぜひ聞かせて下さい。 8月27日(土)の上映会のチラシはこちら www.pukapuka.or.jp 参加希望の方は下記サイトの「チケットのお求めはPeatix」のところをクリックして下さい。 www.facebook.com

人を幸せな気持ちにさせるチカラー相模原障害者殺傷事件から6年目(その6)

映画『かぐやびより』、また見てきました。 何度見ても幸せな気持ちになります。なんなんだろう、これは、と思うのです。 やっぱりあそこで働いている障がいのある人達のチカラではないかと思ったりするのです。人を幸せな気持ちにさせるチカラです。 彼らの周りにいる人達の幸せもビリビリ伝わってきます。いろんなイベントに集まった人達みんなが幸せそう。 映画を作った監督も、はじめてかぐやを訪れた時、やっぱりこのなんともいえない幸せを感じたのかも知れないと思いました。だから映画を撮り始めたのではないかと。幸せに説明はいりません。だからナレーションもなし。幸せがストレートに伝わってきます。 そんなチカラを存分に発揮できる環境があること、それが大きなキーポイントだと思います。その環境がないから、全国に障がいのある人達はたくさんいても、幸せを感じられる場所はなかなかありません。環境は、彼らとのおつきあい、関係が生み出します。彼らとフラットにつきあう、という当たり前のことがなかなかできない人、やっぱり彼らのこと、上から目線で見てしまう人が圧倒的に多い。そこからは、かぐやが生み出すような幸せは生まれません。 かぐやでは理事長さんがみんなからお母さん、お母さんと呼ばれ、親しまれています。「理事長さん、愛してますよ」というお兄さんもいました。そんな言葉をさらっと言える関係がすばらしいと思いました。そういう関係の中で、みんなが幸せを感じる環境が生まれているのだと思います。 あの津久井やまゆり園は、そんな幸せを感じる場所じゃなかったのではないか。だから「障害者は不幸しか生まない」などといって、あのような悲惨極まりない事件が起きた。 幸せを感じる場所じゃなかったことが事件を生む要因であったのなら、犯人を死刑にしてすむ話ではありません。むしろどうして幸せを感じるような場所ではなかったのか、を考える方が問題の本質に迫ることができるように思います。 『かぐやびより』は鵠沼海岸駅近くのシネコヤで上映中 cinekoya.com ぷかぷかは事件以来毎年映画を手がかりに事件を超えるにはどうしたらいいのかを考える集まりをやっています。今年は8月27日(土)に『梅切らぬバカ』を上映し、事件を考える話し合いをやります。あのような事件を二度と産まないために。桜木町駅前の横浜市健康福祉総合センターの4階ホールです。 『梅切らぬバカ』のオフィシャルサイトはこちら happinet-phantom.com 8月27日(土)の上映会のチラシはこちら www.pukapuka.or.jp 参加希望の方は下記サイトの「チケットのお求めはPeatix」のところをクリックして下さい。 www.facebook.com

幸せな日々を積み重ねるー相模原障害者殺傷事件から6年目(その5)

映画『梅切らぬバカ』にグループホーム反対運動が出てきます。うるさいだの、子どもの安全が守れないだの、よくあるパターンです。グループホームに入った忠さんが絡む事件が起き、反対運動は更にヒートアップします。問題を起こすような人はここから出て行け、といった署名運動まで起こります。 障がいのある人達を地域社会から排除していこうというわけです。「この地域に障害者はいない方がいい」と。「障害者はいない方がいい」といったやまゆり園事件と地続きの社会がここにあります。 そんな社会とどう向き合っていくのか、8月27日(土)の上映会はそれを考える集まりです。 『梅切らぬバカ』は忠さんと暮らす日々の大切さを淡々と映し出します。 映画の後半、グループホームに住めなくなった忠さんが家に帰ってきます。その忠さんを抱きしめ、お母さんはいいます。 「忠さんがいてくれて、かーちゃん幸せだよ」 忠さんとのありふれた毎日。でも、かーちゃんは幸せだよ。そんな日々こそ宝物。 グループホーム反対運動を声高に批判したりしません。ただ宝物のような日々を淡々と映し出すだけです。その日々の中に、いろいろブツブツ言っていたとなりのおじさんもやってきます。忠さんとお互い自己紹介したり、一緒にご飯食べたり。 ただそれだけです。でもこの先のことは想像できます。忠さんとお母さんの日々は、こうやってまわりの人たちを少しずつ変えていくんだろうなと思います。 www.youtube.com やまゆり園事件をどうやって超えていくのか。とてもむつかしい問題です。 でも、障がいのある人達との楽しい日々を作っていくことは、その気になれば誰にでもできることです。忠さんの親子のように、そんな日々を積み重ねることこそ大事な気がします。それが事件を超えること。 先日、岩佐賞に応募するために持続可能な社会をぷかぷかはどのように作ってきたかという資料を作っていて、あらためてぷかぷかが作ってきた楽しい日々を振り返る機会になりました。事件を超える社会を作ることは、そのまま、持続可能な社会を作ることなんだとあらためて気がつきました。障がいのある人達を排除する社会は持続しないのだと思います。排除した分、社会の幅が狭まり、お互い窮屈で、息苦しい社会になります。こんな社会は長続きするはずがありません。 www.pukapuka.or.jp 8月27日(土)の上映会のチラシはこちら www.pukapuka.or.jp 参加希望の方は下記サイトの「チケットのお求めはPeatix」のところをクリックして下さい。 www.facebook.com

一矢さん

たまたまYouTubeで、昨年7月の放映されたEテレの一矢さんの映像を見つけました。 www.youtube.com あのころは一矢さん、頻繁にぷかぷかに来ていて、ぷかぷかに来るとこんないい顔していました。 かずやさんの大声に2階の方から苦情が出ているという話を聞き、「友達大作戦」を展開しよう、とかいろいろやっていました。「一矢さんの物語」と題して、25本もブログを書いています。3ページ目が出ますので、2ページ、1ページと読んでみて下さい。結構なボリュームですが、一矢さんの巡る様々な物語が展開しています。 www.pukapuka.or.jp ところが肝心な一矢さんが、会議が嫌になったのか、ぷかぷかに来なくなり、なんとなく関係が途切れた感じです。「友達大作戦」も、どんな風に展開していったのかよくわかりません。昨年の段階ではホームページを作って、いろいろ情報を発信する予定でしたが、それも進んでいないみたいですね。せっかく地域で暮らし始めたので、もっともっといろいろ情報を発信して欲しいですね。今日晩ご飯は何食べたとか、大声が出てしまったとか、日々のどうでもいいいろんなことを発信して欲しいです。 「尾野一矢、ここにあり!」というメッセージです。そのメッセージが地域社会を耕します。 8月27日(土)の上映会に来て欲しいですね。最近の様子、みなさんにお知らせして欲しいです。 www.pukapuka.or.jp 参加希望の方はこちら、下記サイトの「チケット情報」をクリックして下さい。 www.facebook.com

ここにこそ、彼らといっしょに生きる社会の希望があるように思うー相模原障害者殺傷事件から6年目(その4)

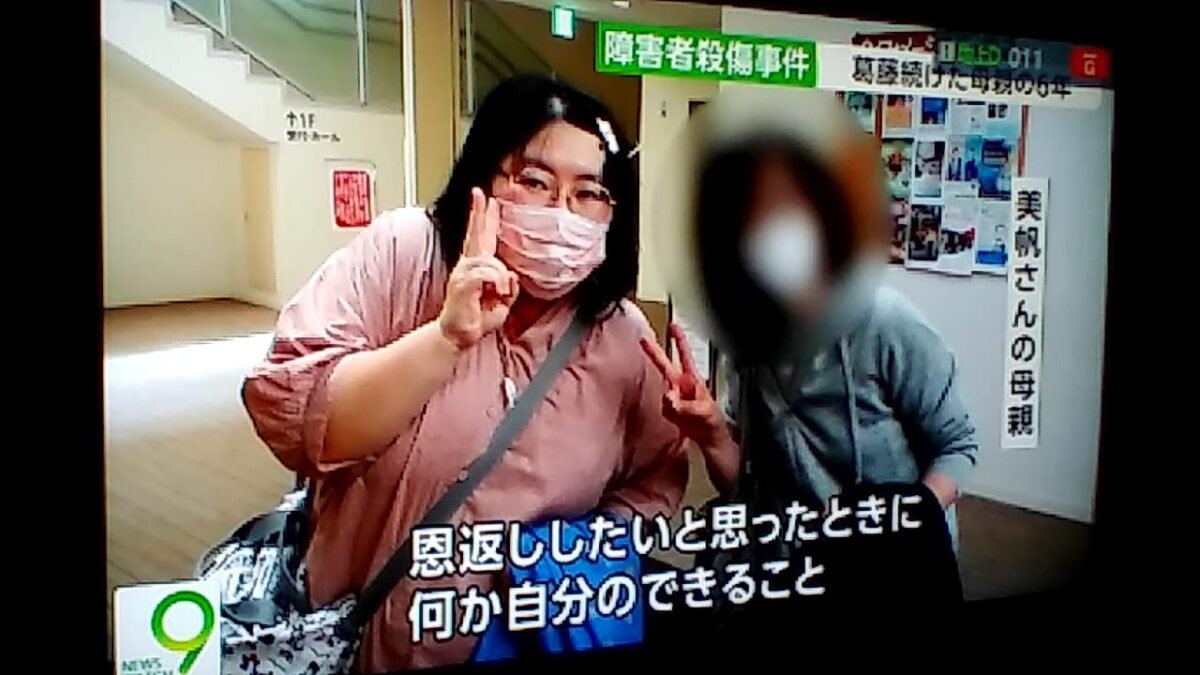

やまゆり園事件(相模原障害者殺傷事件)から6年目です。あれだけの事件がありながら、障がいのある人達を取り巻く状況が変わったのかというと、それほど変わったとは思えません。施設では相変わらず虐待事件が繰り返され、障がいのある人達のためのグループホームを建てようとすると、地域で反対運動が起こります。 とても残念な状況ではあるのですが、そこを嘆いていてもしょうがない気がします。というか、問題が大きすぎて、どこから手をつけていいのかわからないのです。それよりも自分たちの手の届く範囲で、自分たちでできることをきっちりやる。やり続ける。そうやって、自分たちのまわりを少しずつ変えていく。それが大事な気がします。 そのためには何をするのか。まずは障がいのある人たちといっしょにいい一日を作ること、その日々を積み重ねること、そういった日々に共感し、障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいね、と思う人を自分のまわりに増やしていく。それが事件に対し、私たちができることです。それが事件を超える社会を作ることです。 先日持続可能な社会を目指して活動している団体に1000万円〜300万円進呈するという岩佐賞に応募しました。応募に当たって活動の資料を作りました。10MBという容量の制限があったので、ぷかぷかの積み重ねてきた日々のほんの一部しか書けなかったのですが、それでもこうやってまとめてみるとぷかぷかのやってきたことがよくわかります。彼らとどんないい一日を作ってきたか。 www.pukapuka.or.jp 先日ニュースウオッチ9で美帆さんのお母さんのことが紹介されました。ぷかぷかさんとおつきあいするようになってから、ずいぶん元気になられたなと思いました。歌のワークショップに参加して、ぷかぷかさん達と一緒に飛び跳ねるように歌いながら歩いていました。 www.youtube.com 事件で暴力的に排除された障害のある人達が、事件でいちばん辛い思いをした人を元気にしているのです。美帆さんのお母さんがはじめてぷかぷかに来られた時、「こんにちは」とあいさつしたあとの言葉がなかなか出てきませんでした。事件で辛い思いをした方にどんな言葉をかけていいのかわからなかったのです。その時、周りにいたぷかぷかさん達が「どこから来たの?」「お名前は?」と質問し、お母さんはみるみる笑顔になりました。こんなおつきあいがお母さんをどんどん元気にしていったのです。その延長に歌のワークショップへの参加がありました。 ここにこそ、彼らといっしょに生きる社会の希望があるように思うのです。彼らのそんなチカラを、私たちはもっともっとこの社会で生かした方がいいと思うのです。 社会で生かすために、彼らのチカラを映像化できないかと考えています。どなたかアドバイスいただけるとうれしいです。 8月27日(土)、映画『梅切らぬバカ』を手がかりにやまゆり園事件について考える集まりをやります。ぜひお越し下さい。ぷかぷかさん達も一緒なので、多分楽しい集まりになります。やまゆり園事件について楽しい集まり、というのもなんか変な感じもしますが、彼らといっしょに生きていくと、そうなってしまうのです。彼らと一緒に楽しいひとときを過ごすこと、それが事件を超えることだと思います。 上映会のチラシはこちら www.pukapuka.or.jp 参加希望の方は下記サイトの「お求めはPeatix」のところをクリックして下さい。 www.facebook.com

いっしょにいると心ぷかぷかーやまゆり園事件から6年目(その3)

「いっしょにいると心ぷかぷか」はやまゆり園事件(相模原障害者殺傷事件)の1年前に作った「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」というぷかぷかのメッセージを映像化した時に、出てきた言葉です。 「障がいのある人たちといっしょにいると心ぷかぷか」 という意味です。だからいっしょに生きていこうよ、と。 心ぷかぷか、というのは、たとえばこんな絵を見た時の私たちの心です。 こんな絵を描く人たちとはいっしょに生きていった方がトク!です。 事件の起こった年にも、事件へのぷかぷかのメッセージを映像化し、前年に作ったものと併せて『Secret of Pukapuka』という映像にまとめました。見ると心ぷかぷかになるような映像です。 やまゆり園事件を超える、というのは、障がいのある人達と「心ぷかぷか」になるような関係をたくさん作っていくことだと思います。人としてつきあう、フラットにつきあう、そういう中で「いっしょにいると心ぷかぷか」という関係ができてきます。 ぷかぷかは事件のはるか前からそんな出会いをたくさん作ってきました。そんな中で「ぷかぷかさんが好き!」というファンがたくさんできました。障害者はなんとなくいや、怖い、そばに寄りたくない、と思う人の多い社会にあって、彼らのことが好き!というファンができたことは画期的だと思います。 「この街にぷかぷかのお店があることで、霧が丘の街の価値を上げている」という人まで出てきました。保育園の帰り、娘さんと一緒にお店に買い物に来て、心ぷかぷかになるような出会いがたくさんあったのだと思います。そんな出会いが街を豊かにしているのではないか、と。 「障がいのある人達の働くお店が、街の価値を上げている」なんて、今まで誰も口にしたことがありません。それを街の人が気がついた。これって、なんかすごいことじゃん、て思うのです。 事件から6年目の今、あらためて「いっしょにいると心ぷかぷか」の関係の大事さを思います。 先日のニュースウオッチ9で美帆さんのお母さんが紹介されました。ぷかぷかにはじめて来られた頃を思えば、ずいぶんと元気になられたなと思いました。ぷかぷかさんと一緒にいろんなことやって、心ぷかぷかになることがたくさんあったのだと思います。 知り合いがこんな感想を寄せてくれました。 《 お母さんが「やまゆり園を選んでごめんなさい」と責任を感じていらっしゃる言葉が大変重く、それだけに、ぷかぷかさんとの出会い、その存在は大きいものなのだろうと感じました。 特に、美帆さんパネルの前に用意された唐揚げとお味噌汁、ピースするてらちゃんとお母さんのツーショットがとても印象的でした。》 《 美穂さんとお母さんに寄り添うぷかぷかのメンバーさん達の素直な優しさが伝わってくる映像でした。》 ニュースウオッチ9、NHKプラスで1週間ほど見られます。36分43秒くらいからです。登録が必要です。 美帆さんのお母さんが楽しんだ歌のワークショップ。ぷかぷかは事件のはるか前からこういう場を作り続けてきました。 www.youtube.com 8月27日(土)、映画を手がかりにやまゆり園事件について考える集まりをやります。ぜひお越し下さい。ぷかぷかさん達も一緒なので、楽しい集まりになります。やまゆり園事件について楽しい集まり、というのはなんか変な感じもしますが、彼らといっしょに生きていくというのは楽しいのです。彼らと一緒に楽しいひとときを過ごすこと、それが事件を超えることだと思います。 www.pukapuka.or.jp 参加希望の方はこちら、下記サイトの「チケット情報」をクリックして下さい。 www.facebook.com

ニュースウオッチ9

3年ほど前からやまゆり園事件で犠牲になった美帆ちゃんのお母さんがときどきぷかぷかに見えています。ぷかぷかさんと出会うことで、ものすごく元気になりました。 初めて見えた時、その日のランチメニューが唐揚げで、お母さん 「タカサキさんは気がつかなかったかも知れないけど、美帆も一緒に食べてたんですよ。唐揚げが大好きでしたから」 と言い、ちょうど12月3日が美帆ちゃんと誕生日と聞いたので、 「じゃあ、12月3日、美帆ちゃんの誕生会をやりましょう。ぷかぷかさんのお昼ごはんのメニューも美帆ちゃんの好きな唐揚げにしましょう」 ということになりました。思いつきでしたが、こういうことがさらっとできちゃうところがぷかぷかのいいところ。誕生会なんて、やまゆり園ではやってもらったことなんかありません、とおっしゃってました。 当日は美帆ちゃんの分身くんを作り、お母さんの席、お兄さんの席、その間に美帆ちゃんの席を作って唐揚げのランチを食べました。 帰りの会ではささやかな誕生会をやり、ぷかぷかさんの作ったバースデイカードもお母さんにプレゼントしました。 NHKが取材に来ていて、その時の映像を事件から6年目の今日、7月25日(月)のニュースウオッチ9で少し流すみたいです。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。