ぷかぷか日記

相模原障害者殺傷事件を超えるために

美帆ちゃんへの手紙

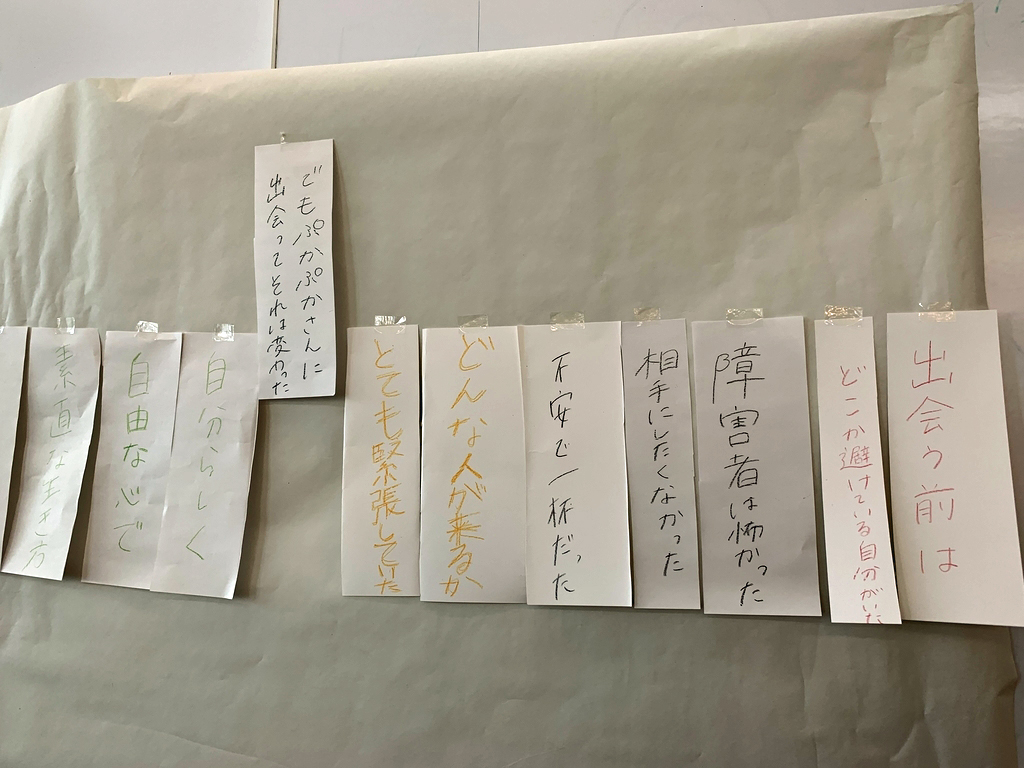

創英大学では昨年9月から「統合保育」の時間に、障がいのある人たちと一緒に生きる社会についての授業をやってきました。「Secret of Pukapuka」とEテレの共生社会に関する映像の上映とタカサキの話、ぷかぷかさんとすごろくワークショップ、演劇ワークショップ、やまゆり園事件をテーマにした上映会の参加、2日間にわたるぷかぷかでの体験実習、やまゆり園事件を巡っての話し合い、などを体験し、今週の木曜日、その振り返りの授業をします。 ただ感想を言い合うだけではつまらないので、詩のワークショップをやる予定です。それも漠然と詩を書くのではなく、やまゆり園事件で犠牲になった美帆ちゃんへの手紙というタイトルで詩を書いてもらおうかと思っています。 美帆ちゃんは19歳でした。学生さんとほぼ同年代です。学生さんと同じく、人生が一番生き生きとしていたその時に、「障害者はいない方がいい」「障がい者は不幸しか生まない」などという全く理不尽な理由で命を絶たれました。 こんなことがあっていいのだろうかと、今、あらためて思います。美帆ちゃんは「どうして私死ななければならないの?」って思いながら死んでいったと思います。美帆ちゃんのその思いに答えねば、と思うのです。 事件は、犯人だけを罰すればすむ話なのか。「障害者はいない方がいい」「障がい者は不幸しか生まない」と考えたのは犯人だけだったのか。「障がい者はなんとなくいや」という思いは私たちの中になかっただろうか。 多かれ少なかれ、そういった思いは、やっぱり私たちの中にあると思います。そこをどう超えていくのか、ということです。それが事件を超える社会を作っていくことにつながります。 学生さん達は9月からの授業でぷかぷかさん達ととてもいい出会いをしました。授業の感想にこんな言葉がありました。 「私はぷかぷかさんと関わり、とても幸せな気持ちになった」 それぞれがいろんな感想を持ったと思います。その感想を土台に、これからどんな風に生きていこうとしているのか。それを美帆ちゃんに伝えて欲しいと思うのです。 詩のワークショップはこんな風に進みます。 ・自分の思いを5,6行の短い詩で書いてみます。 ・グループの中でそれぞれの詩を発表します。人がどんな風に考えているのかを知ります。 ・詩を一行ずつハサミで切り離し、言葉をグループの中でシャッフルします。 ・シャッフルした言葉たちを並べ替えていきます。グループとしての詩を作っていくのです。はじめの方に来る言葉、あとの方に来る言葉、中程に来る言葉をみんなで話し合って決めていきます。 ・話し合う中でたくさんの新しい気づきがあります。 「あっ、人はこんな風に考えてたんだ」 「ここは同じ思いだよね」 思いの共有があります。 ・できあがったグループとしての詩を、ほかのグループの人たちに向かって声を出して朗読します。言葉=思いに丁寧にふれながら、それを相手に届けます。 ・エリックサティの曲をBGMで流します。朗読と音楽が重なって、奥行きのある別世界が出現します。 ・グループとグループの間で、思いを伝える詩がムクムクと生き物のように立ち上がります。 時間にすれば、わずか1時間半。学生さんにとっては、障がいのある人たちといっしょに生きていくことを巡って、ものすごく密度の濃い時間を体験することになると思います。思いもよらない気づきがいっぱいあると思います。それをこれからの生き方に生かして欲しいと思うのです。

「ったく、もう、しょーがねーなぁ」とかブツブツ言いながら

あけましておめでとうございます。 今年もどうぞよろしくお願いします。 年末の大掃除の日、 「今年最後の写真ですから」 とヒカリさんに頼まれ、 「寒いからいやだな」 と思いながらも、 「ま、最後だし」 と結局は引き受けたのでした。 「寒いから一回で決めてよ」 と念は押したものの、撮った写真をチェックし、「カメラが傾いています」だの、「もう半歩前で」だの、「もう少し左で」だの、いつものようにダメ出しの連発。 ダメ出しのリクエストに応えてカメラをかまえるものの、いつものように靴下を直し、セーターの裾を直し、髪を直し、の一連の準備を繰り返します。 寒い中、それをじっと待っているのはなかなか辛いものです。 「髪なんか直さなくても、美人なんだから、そのままでいいよ」 「毛玉をとっているので、少し待って下さい」 毛玉をとってる?寒い中、人を待たせてそんなことするの?なんて話は通用しません。しかもその毛玉取りを、撮り直しのたびにするのです。 もうイライラしながら 「さっきやったんだからもういいじゃん」 なんて言っても黙々と毛玉取りが続きます。 ヒカリさんらしいな、と妙なところで感心してしまいます。 感心したところで、寒さが和らぐわけでもなく、ひらすら「う〜」と耐えるしかありません。 どうして寒さに耐えてまでここまでやるのかと自分でも思うのです。 「支援」とか「福祉サービス」とか「ともに生きる社会」とか「共生社会」とかでは語りきれない関係がここにはあります。 「ったく、もう、しょーがねーなぁ」とかブツブツ言いながら…でも結局はつきあってしまう、どうしようもなく人間くさい、あたたかな関係です。 ヒカリさんに限らず、「ったく、もう、しょーがねーなぁ」とか思いながらつきあってしまう関係がぷかぷかにはいっぱいあります。 「支援」ではない、人と人とのおつきあいです。だからぷかぷかにはあたたかな雰囲気が満ちているのだと思います。 何度も書いていますが、津久井やまゆり園事件は、優生思想云々の大きな話以前に、この人と人のおつきあいがなかったところで起こったものだと思います。その当たり前のおつきあいがどうして支援の現場でなかったのかと思います。相手と人としておつきあいする、というのは、何を差し置いても一番の基本だと思うのですが、支援の現場では必要なかったのでしょうか?障がいのある人たちを前に、人のあたたかさみたいなものは全く感じなかったのでしょうか。 寒さに震え「もう、いいかげんにしてよ」とか思いながらも、でもおつきあいしてしまうような、そんなおつきあいを今年も広げていきたいと思っています。

そこにいる当事者と人として出会えるかどうか

毎日新聞「やまゆり園事件は終わったか?~福祉を問う」の、現時点でのまとめです。 mainichi.jp トップにある一輪のしらゆりの花の写真が素晴らしくいいなと思いました。このしらゆりの花は「津久井やまゆり園」を見ながら何を思っているのでしょう。そういう想像を働かせることこそ、大事な気がします。 事件からちょうど1年後に津久井やまゆり園のホームページが再開されました。当然事件についていろいろ書いてあるものと思っていたのですが、びっくりするほど何も書いてありませんでした。ホームページにあった「あいさつ」をそのまま載せます。 ごあいさつ 昨年7月26日、津久井やまゆり園で起きました事件から一年になります。今まで多くの皆様にご迷惑やご心配をおかけしてきたところでございます。この一年の間、様々なところでご配慮いただき、厚く御礼申し上げます。 今年度に入り、仮移転先であります「津久井やまゆり園芹が谷園舎」での生活がスタートいたしました。去る7月22日には、芹が谷園舎の体育館で家族会・後援会のお力もいただき「追悼のつどい」をしめやかに行なったところでございます。 まだまだ利用者の皆様・ご家族の皆様、そして職員、それぞれ不安な気持ちが拭えない日々ではありますが、津久井やまゆり園本来の動きを取り戻すべく、この時期にホームページの再開に踏み切ることにいたしました。 今後の津久井やまゆり園再生への道のりは、長く険しいものと覚悟しております。今後とも皆々様からのご教示をよろしくお願いいたします。 平成29年7月26日 社会福祉法人かながわ共同会津久井やまゆり園園長 あれだけの事件があったにもかかわらず、たったこれだけです。事件はまるで他人事、といった感じです。 事件の犯人は元ここの職員です。どんな組織でも、その組織の人間が不祥事を起こせば、たとえ過去の人間であっても、まずは謝罪します。その謝罪のことばがひとこともありません。あれだけの事件を起こしながら、謝罪のことばがひとこともない。この組織は一体どういう感覚なのかと思いました。 福祉施設を四つも運営する社会福祉法人です。社会的信用の高い社会福祉法人が、一体何を考えているのかと思います。 どうしてこのような事件が起こったのかについての検証の跡も全く見えません。事件の現場となった施設を運営する法人が、そういった検証をしないというのはいったいどういうことかと思いました。 この無責任極まる法人の体質は、毎日新聞の記事で何度も指摘していますが、何も変わりません。神奈川県の検証委員会でも虐待の指摘をしていますが、法人の体質が変わるところまでいきません。どうしたらそこが変わるのだろうと思います。 そんなむなしさを抱えながらも、それでも尚しつこく事件を問い続ける毎日新聞の記者の姿勢には頭が下がります。エールを送りたいです。 記事の最後の方にあった 《「障害者が殺されるのは問題だが、普通の人以下の暮らしをするのは仕方ない」という二重基準が、ひょっとして私たちの中にないだろうか。事件が起きた時、多くのメディアは「障害者も同じ人権がある」と言ったはずだ。自戒を込めて、その言葉に忠実でありたい。》 というメディアへの批判は極めてまっとうな批判だと思います。ただこういう批判をしても、多分メディアはそう簡単には変わりません。 やっぱり大事なことは、こういった理屈っぽい話ではなく、障がいのある人とどこかでほんとうに人として出会うかどうかだと思います。 ぷかぷかが5月から始めた「でんぱた」には言葉のない方もいます。でもその方は会うたびにとてもいい笑顔であいさつしてくれます。あるテレビ局の取材があった時も、そんな素敵な笑顔で記者の方にあいさつしていました。 言葉はなくても、気持ちがその笑顔を通して通じ合うのです。言葉を介さない、人と人との出会いです。多分、そんな出会いが元になって、その人の働きぶりを短い映像で放送してくれたのだと思います。 ただ取材するのではなく、そこにいる当事者と人として出会えるかどうか、そのことが人権問題をリアルに感じるかどうかにつながってくるのではないかと思います。そしてそういう視点でやまゆり園事件をもういっぺん見直してみる、検証してみる、といった作業が必要なのではないかと思います。

私はぷかぷかさんと関わり、とても幸せな気持ちになった

先日創英大学で今年最後の授業があり、いろいろ体験したことの振り返りを少ししました。また、毎日新聞の上東さんにも来てもらい「命の選別」の問題について少し話をしてもらいました。 担当した教員のコメントがよかったです。 「感想を読むと学生にとって障害のある方と関わる機会は、今までほとんどないように感じます。経験は大事とどの学生も言っておりますが、一方で経験によって相模原事件のようなことも起きてることを考えると、経験というより、お互いにとって良い出会いが大切なのかもしれないです。」 やまゆり園事件について、とてもいい気づきだと思います。結局は障がいのある人たちとどういうおつきあいをするのか、ということにつきると思います。 「支援」という上から目線の関係の行き着く果てにやまゆり園事件はあったと思います。そういったやまゆり園の支援の質が問われないまま、事件の裁判は終わり、支援の現場での虐待は止みそうにありません。 神奈川県の検証委員会の検証は続くようですが、現場を検証して、問題を指摘しても、多分虐待はなくなりません。 問題は、障がいのある人たちとどういうおつきあいをするか、ということであって、検証することで、そこが変わるとは思えないからです。 今まで障がいのある人たちとおつきあいのなかった学生さん達が少しずつ変わり始めたのは、やはりぷかぷかさん達といいおつきあいをしたからだと思います。 (すごろくワークショップでぷかぷかさん達といろいろ楽しい話をしました) (ぷかぷかさんと一緒に簡単な演劇ワークショップをしました) 学生さん達はぷかぷかさんとこの写真のようなおつきあいをし、先日はそれぞれ2日ずつぷかぷかに来てぷかぷかさんと一緒に働くという体験をしました。こういうおつきあいの質が学生さん達の感想によく表れていると思います。 中に 「私はぷかぷかさんと関わり、とても幸せな気持ちになった」 という感想がありましたが、もし学生さん達がやまゆり園で実習をやっていたら、こんな感想が出てきただろうかと思うのです。こんな感想が出てくるようなおつきあいがやまゆり園でもあったなら、あの忌まわしい事件は絶対に起きなかっただろうと思うのです。どうしてそういうおつきあいがなかったのか、そここそ問うべきだと思います。 (学生さん達の感想) 半年ほど前に読んでいた小説の中で「優生保護法」の言葉が出てきて、全く知らない言葉であったので調べていた事が今回の授業で取り上げられておりいろいろと考えさせられました。法律が本当に正しいものか?世間の大きい声や考えだけで物事を考えることなく、自分の中にある思いや意思を大事にして伝えている高崎さんと上東さんの言葉に重みを感じました。 人には長所と短所がありそれは全員一緒のことで、それが健常者と障害者と名前がつけられただけで本人に大きな違いはないと思います。障害者という名前からあまり良いイメージを持てないだけで、実際にその人と関わることで少しでも考え方が変わるのではないかと思いました。 ぷかぷかの方々と実際に関わったり明るい話をたくさん聞く中で、障害について少しだけですが学ぶことができました。だけど社会の仕組みが変わらないとこうした楽しく、幸せに過ごす障害のある方はほんの一部で、残りの大多数はいじめられたり悲しい思いを持っているんじゃないかと思ってしまいます。これから保育園で働く身としてあたり前に障害のある子もいて、一人の友達として子ども同士が関われたり、近くの施設とも連携して大人の障害のある方たちとも、一緒に楽しんで互いに得になる経験がたくさんできる機会をもちたいと思いました。 ぷかぷかで活動した振り返りの中で、自分と他の人の意見が同じようなものがあれば違う意見もあり「なるほどな」と考えさせることもありました。障がいのある方と関わる前までは“どうしたら良いか”や“怖いな”と感じることがありました。私の気持ちでどうしたら良いかわからないという気持ちがあるので、社会との考えは同じようなものになってしまっているのかなと思いました。社会を変えることは難しいけど、まずは自分の経験や体験、学びを大事にしていきたいと思います。 今日の授業で、ぷかぷかでの体験活動で感じたみんなの質問や疑問の回答をきいて、より理解を深めることができました。やまゆり園事件を振り返ってあらためて悲しい事件だと感じました。障害者に偏見をもつ世の中がこの先、なくなっていくために、関わることで良いことがあるし学べることがたくさんあると思います。私たちだけではなく、もっと多くの人が関われる環境づくりが大切だと思いました。 今回、やまゆり園事件の話を聞いてニュースの時はあまり関心が無かったのですが、授業でぷかぷかさんたちと関わることで障害のある人たちのことが身近に感じることができ、やまゆり園の事件を改めて考える機会となりました。私はぷかぷかさんと関わりとても幸せな気持ちになったので、もっと多く人が障害のある人たちと良いかかわりを持ってもらいたいと思いました。

彼らは、いることで社会を豊かにします。

ルポ『命の選別』を読みました。 「命の選別」という気の滅入るような内容を扱った本ですが、それでもぐいぐい引きつけるものがあって、一気に読んでしまいました。この本を読んであらためて気づいたことがあります。どんなに困難な状況にあっても、人は生きていきます。人が生きていく時、そこには希望が生まれます。 医療先端技術の重い問題を扱った章は 「この春、絵瑠ちゃんは小学生になった」 の言葉で終わります。いっしょにお祝いしたいようなあたたかい気持ちになりました。 丁寧な取材によって生まれた希望を感じさせる本です。希望があれば、気の滅入るような現実であっても、私たちは明日に向かって生きていけます。 第1章 妊婦相手「不安ビジネス」ー新型出生前診断拡大の裏側 第2章 障がい者拒み「地価下がる」ー施設反対を叫ぶ地域住民 第3章 見捨てられる命ー社会的入院、治療拒否される子どもたち 第4章 構図重なる先端技術ーゲノム編集の遺伝子改変どこまで 第5章 「命の線引き」基準を決める議論ー受精卵診断の対象拡大 第6章 誰が相模原殺傷事件を生んだのかー人里離れた入所施設 第7章 「優生社会」化の先にー誰もが新たな差別の対象 終章 なぜ「優生社会」化が進むのかー他人事ではない時代に 恐ろしいほどの現実がここにあります。こんなにもひどい社会になっていたのかとあらためて思いました。放ったままにしておくと、もっとひどい社会になります。 どうしたらいいのか。私たちに何ができるのか。ここがすごく大事です。 ぷかぷかさん達は選別される側にいます。ですから彼らの働く福祉事業所としては他人事ではないし、放っておけないのです。 私はどこまでも彼らの側に立とうと思っています。崇高な理念ではありません。ただただ彼らのことが好きなのです。いっしょに生きていく。その方がいい、その方がトク!だと思っています。彼らと出会う場、出会う機会があれば、人は変われます。人が変われば、社会が変わります。そのことにつきると思います。 選別される側がかわいそう、というのではありません。選別される側の人たちは、実は魅力溢れる人たちだからです。彼らは、いることで社会を豊かにします。こんな人たちを選別し、排除することは、すごくもったいないことであり、社会がどんどん貧しくなります。 彼らといっしょに生きていくことは、社会を救います。 目次を見て下さい。たとえば第2章にある障がい者グループホームの建設に反対する人たちの問題は、もしそこに障害のある人たちと日々おつきあいしている人がいて「いや、障がいのある人たちも楽しいよ。いっぺん会ってみようよ」って提案し、反対している人達が実際に会うことになれば、反対運動は多分その根拠を失います。反対運動の根拠は、ただ彼らを知らないことから生まれているからです。 こんな人たちと一度でも会ったら、もう反対なんかできません。とがった心がいつの間にか丸くなります。 その章で紹介されている青葉メゾンの話。ここが立つ時も建設反対運動があり、それに対して施設側が機動隊を導入し、泥沼状態でした。私は友人と間に入ってなんとか話し合いで解決しようとしたのですが、反対する側も、施設を建てる側も、リーダーがひどすぎました。こじれた原因はこのリーダーの資質が大きかったと思います。 あれから20年。今地域の人たちと施設の人たちはとても仲良くやっているそうです。運営する人たちの努力が見えます。それでも、その一番の功労者は施設を利用する障がいのある人たちだったと思います。彼らの日々の姿が地域の人たちの心を少しずつほぐしていったのだと思います。 彼らは、いることで社会を豊かにします。それは今、ぷかぷかを運営していて、いちばん思うことです。 この本、ぷかぷかに何冊かおいておきます。手に取ってご覧下さい。ああ、これは他人事ではないな、と思ったらぜひ買って下さい。

そういった関係は、スキルや専門知識ではなく、人と人のあたたかなおつきあいから生まれます。

津久井やまゆり園事件について考える集まりに行ってきました。 いろいろいいお話が聞けたいい集まりだったと思います。 講師の佐藤さんは大学の先生らしく、話が論理的で若干堅い感じがしましたが、障がいのある息子さんがいらっしゃるようで、その息子さんの話をする時はとても柔らかい感じになって、佐藤さんの人柄を感じました。息子さんを連れて銭湯に行った時のほかのお客さんの目線の話は、とてもリアルで、今まで息子さんを巡っていろいろ辛いことがあったんだろうなと思いました。 毎日新聞の上東さんは社会の無関心が一番の敵、という指摘をされていましたが、多分上東さんが書かれている「やまゆり園事件は終わったか」のシリーズも、読む人が限られているんだろうなと思いました。そこをどう広げていくかは私たちみんなの問題です。 先日ぷかぷかの演劇ワークショップの記録映画の上映を手がかりにやまゆり園事件を考える集まりをやったのですが、その時に参加した学生さんがこんな感想を書いてくれました。 「この事件が起きた当時、私は「なんて悲惨な事件なんだろう」とただただ悲しい気持ちになることしかできませんでした。障がいをもつ19人もの命を奪っただけでなく、重傷を負った方がいたり、その家族や大切な人を傷つけたり、凄惨な事件であることの認識はできたものの、その事件を越えるために自分に何ができるのか、考えたことはありませんでした。自分から遠い出来事なのだと考えてしまっていたのです。 しかし、今日のトークイベントに参加して、全くもってそうではなかったのだと、今までの自分が情けなく感じました。事件は、容疑者だけの問題ではなく、そのような考えを生んでしまった社会全体でとらえていかなくてはならないのだと強く感じました。」 漠然と事件を考えるのではなく、自分にとって何だったのか、を考えるきっかけになった、という感想、上映会やってよかったと思っています。そういう気づきが生まれるようなことをこれからもやっていきたいと思っています。 虐待についての話で一点だけ気になるところがありました。 虐待をする現場の人間に強度行動障害の人に対応するスキルがなかった、専門知識がなかった、という話が何度か出ました。確かにその部分はあるにしても、その前に、利用者さんと人として出会ってなかった、ということがあるのではないかと思います。 利用者さんと人として出会っていれば、虐待なんて起こりようがありません。相手を人として見ることができていれば、虐待なんてできません。それが人としての感覚です。相手と人として出会っていないと、この、人としての感覚を失います。 施設の大きな問題は、利用者さんと人として出会える環境、人としてつきあう環境がない、ということではないかと思います。スキルとか専門知識の前に、そういった環境を考えることこそ大事な気がします。 スキルや専門知識をバッチリ身につけると、それを通してしか相手を見ることができなくなり、それは人として出会う機会をむしろ阻害します。スキルや専門知識で対応できるのは利用者さんの限られた部分です。利用者さんも人間ですから、よくわからない部分が多いのです。そこは謙虚に向き合っていくしかないのだと思います。 養護学校の教員をやっている時、シノちゃんという生徒がいました。シノちゃんは強度行動障害の生徒でした。毎日のように殴られ、蹴られしていました。顔面を思いっきり殴られ、鼻血が止まらなくなって病院に担ぎ込まれたこともあります。私には専門のスキルも知識もありませんでした。ただシノちゃんが時折遠くを眺めながらニッと笑うその笑顔がとても素敵でした。殴られたり蹴られたりした痛みがいっぺんに吹き飛んでしまうくらい素敵な笑顔でした。私にできたのは、その笑顔を見ながら、ただそばに行って黙って寄り添うことだけでした。そんな日々を繰り返す中で、シノちゃんはいつしかどこかへ出かける時は私の手を握ってくるようになりました。殴る、蹴るは相変わらずでしたが、それでも素直に手を出してくるのです。たったそれだけのことですが、シノちゃんの気持ちが伝わってきました。定年前の2年間担任しましたが、30年の教員生活で一番印象に残っている生徒です。 もう一つ、スキルや専門知識が必要となると、ふつうの人にとっては、それがないと重度障害の人には付き合えないのか、ということになります。そんなのなくてもふつうに付き合えばいいですよって言えるような関係こそ広げていきたいと思うのです。もちろんいろんなトラブルもあるでしょう。それもお互いを磨くいい機会だと思って前に進んだ方がいいと思います。トラブルは相手と出会ういい機会です。 かつては強度行動障害と言われ、やまゆり園に入っていた尾野一矢さんが、自立生活を始め、最近ぷかぷかに来るようになりました。陶芸をやるようになって、とても穏やかな表情を見せるようになりました。 特別なスキルや専門知識がなくても、ふつうにつきあっていれば、こんな表情が出てくるのです。「一矢さんて、優しいおじさんだったんだ」って、私は一矢さんとあらためて出会った気がしました。 一矢さん、ぷかぷかがだんだん楽しくなって、こんなにいい顔をします。 利用者さんとは、お互いこんな顔して「いい一日だったね」って言い合えるような関係でありたいと思っています。 施設に、そういった関係があれば、虐待なんて起こりません。そういった関係は、スキルや専門知識ではなく、人と人のあたたかなおつきあいから生まれます。

お互いハッピーな気持ちで一緒に生きていきたいと思う。

障がいのある人への虐待について考える集まりが二つも続けてあります。それだけ虐待が多いのだろうと思います。なんとも気の滅入る話ですが、二つとも行く予定でいます。虐待をなくすための何か手がかりがつかめるかと思って。 「支援」をする現場で、どうしてこんなにも虐待が多いのだろうと思う。「支援」て、いろいろできないことの多い相手を手助けすることじゃなかったのか。それがどうして虐待になってしまうのか。 虐待は、相手を人として見ていない。相手をとことん見下している。だから何やっても許されると思っている。そういった関係を「支援」というものが作り出したのなら、それはどうしてなんだろう。「支援」という関係性について、その関係性が生み出すものについて、きちんと検証する必要があるのではないか。そういったことを福祉の現場がいったいどれだけやってきたのだろう。 ぷかぷかには虐待などといったものはあり得ない。いっしょに生きていこう、という関係だから。同じように障がいのある人たちを相手にしていながら、どうしてこうもちがう反応が出てくるのだろう、とあらためて思う。 ぷかぷかは今まで何度も書いたように、障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいと思い、お互いがハッピーに思えるものをたくさん創り出してきた。ぷかぷかの外の人たちも彼らととてもいいおつきあいをしている。 つい先日も近くの大学にぷかぷかさん達と行って、すごろくワークショップと簡単な演劇ワークショップをやってきた。その時の学生さん達の感想を見ると、短い時間ながらも、あたたかな、とてもいいおつきあいをしたことがよくわかる。 ・いっぱいいっぱい笑えたよ。 ・じぶんの好きなこと、好きなものを笑顔いっぱいで話してくれて、キラキラしていて素敵。 ・たくさんの笑顔を見ることができて、とても心があたたかくなった。 ・いっしょにいるだけで心がぽかぽか 一緒に「ムンクの叫び」をやってみた。 瀬谷区役所の人権研修会でぷかぷかの映画を見たあとの気づきにはこんな言葉があった。 ・私の心もほっこり ・みんなが素直になれる。 ・みんなで笑えるって素敵 ・心が洗われる笑顔 障がいのある人を前に、こういう言葉が自然に出てくる関係と、虐待が出てくる関係。あまりの落差にめまいがしそうだが、この差はいったいどこから出てくるのだろう。 学生さんたちも区役所の人たちも障がいのある人たちと接するのは初めてという人が多かった。にもかかわらず、こんなにあたたかな言葉が出てきた。一方で福祉事業所で介護のプロ達が虐待をやっている。いったいどういうことなのかと思う。 障がいのある彼らとは、今、この時代にたまたま行き合った仲だ。お互いハッピーな気持ちで一緒に生きていきたいと思う。虐待は、誰もハッピーにならない。なのに、どうして虐待がなくならないのか。

マイカップから始まる自立生活はどんな一日なんだろう

尾野一矢さんのマイカップ、ソーサー、お地蔵さんが焼き上がりました。 朝、マイカップでお茶を飲むところから一日が始まります。 自分の手で 自分の一日を作る。 それが自立生活。マイカップから始まる自立生活はどんな一日なんだろう、とちょっとわくわくします。生活にはやはりこの「わくわく」感が大事です。 お地蔵さんはどこに飾ったのでしょう。自分で作ったお地蔵さんが部屋にあるって、素敵だと思います。大きな目をしたお地蔵さんは何を思っているのでしょうね。 昨日は部屋に花を飾る一輪挿しを作りました。麺棒とたたら板を使って厚さ7ミリほどの粘土の板を作ります。麺棒を使って、たたら板の厚みに粘土の厚みを合わせていきます。一矢さん、この作業を結構楽しんでいました。 この板から、一輪挿しのベースになる部分と花を挿す部分を切り出し、粘土を溶かしたノリで貼り合わせていきます。こんな感じになります。 2週間ほどすれば焼き上がります。一矢さんの部屋に一輪の花が飾られます。部屋がぱっと明るくなります。 たまたま今朝の朝日新聞「折々の歌」に詩人田村隆一の言葉が紹介されていました。お見舞いにもらった一輪の花に 気が利いているねえ。一本というのがとてもいい。じゃまにもならずに格別にきれいだ 一矢さんの部屋に飾られる一輪の花は訪れた人からどんな言葉を引き出すのだろう。楽しみですね。

みんな輝いている

先日瀬谷区役所で人権研修会をしました。人権についての講演をしたわけではありません。人権についてそれぞれが考える、それぞれの考えたことをみんなで共有する、といったことをやりました。人権という漠然としたものではなく、障がいのある人たちとどんな風におつきあいしていけばいいのか、といったことに絞って話し合いました。 その手がかりとしてぷかぷかの映画『Secret of Pukapuka』をまずみんなで見て、その時の気づきをまず5行くらいの詩に書いてもらいました。 その詩を6,7人のグループの中で発表してもらいました。グループの中で、それぞれの気づきを共有します。 次にそれぞれの書いた詩を一行ずつ切り離します。それそれの書いた詩を、グループの詩に編集し直すのです。一人5行ずつ書いて6人いれば、30個の言葉が並びます。その言葉をよく見て、はじめの方に来る言葉、終わりの方に来る言葉、真ん中あたりに来る言葉、という風に言葉を並べ直します。ここでの言葉を巡っての議論がとても大事です。この言葉はどういう意味なのか、何を表現しているのか、この言葉はグループの詩の中でどこに来るのがいいのか、といった議論です。議論することで、お互いのことがわかってきます。 そうやってグループの詩を作り上げます。 詩ができあがったら、その詩をみんなで朗読します。ほかのグループの人に向かって、自分の気持ちを声を出して届けるのです。こんな風にして、自分の思いを表現します。表現することで、言葉のひとつひとつに丁寧にふれます。 一人一行ずつ読みました。時間がなかったので、1回練習してすぐ本番でしたが、本当は何度も練習して、言葉を自分のものにしてから朗読すると、朗読自体が素晴らしい作品になります。朗読する方も、それを聞く方も、新しい世界に出会うことになります。 参加した人たちの感想 ・ぷかぷかさんが毎日を楽しそうに生きていることが羨ましく思った。自分はこんなにも自由に生きているだろうかと自問しました。 ・ぷかぷかさんに会ってみたい。パンを買いに行こうと思う。 ・趣向の変わった研修で楽しめました。もう少し時間が長くても良かった。 ・時間が短くかけ足になってしまったのが残念。 ・コロナもそうだが、知らないことやわからないことが「怖さ」のようなものにつながっているのだと思う。知ってしまえば大したことないのに。 ・現代は、「違うことへの許容範囲が狭い」世の中だと思います。映像にもあったように、違いは個性でしかないのですが。それを理解するには時間がかかるのかな。 ・通勤中に毎日出会う障害のある方に、今度声をかけてみようと思う。 ・近所にグループホームが建設されるとしても私は反対しないが、地域の皆さん全員が賛成かというと、そうではない気がする。(そもそも建設の説明責任はないと思いますが) ・公務員として、できることはなにかと考える良いきっかけとなりました。 気づきの言葉の中に 「みんな輝いている」 というのがありました。ぷかぷかさんの活動を見て、そんな風に気づいてくれた人がいたことはとてもうれしいです。 どうして輝いていたのか。 それは何かができるようになることではなく、 お互い「いい一日を作る」ことを大事にしているからだと思います。 社会に合わせるのではなく、自分らしく、いい一日を生きる。 それがみんなを輝かせているのだと思います。 あらためて思います。 やまゆり園で殺された人たちは、日々の活動で輝いていたのだろうか。 輝くような時があったのだろうか。 やまゆり園は、みんなが輝けるような場所だったのだろうか。 みんなが輝いていれば、みんなが輝けるような現場であれば、事件は起こらなかったんじゃないか、とあらためて思います。 福祉施設のみんなが輝くためにはどうしたらいいんだろう。

娘はいてくれるだけで有り難く、私たちには有り余るほどの幸せをくれます。

ひよりちゃんのお母さんの素敵な感想が届きました。 ●●● まず初めに思ったのは、あんなにお米がついて1000円だなんて良いのですか!!という事でした。皆さんで楽しくかつ真剣に育てたお米をありがたく受け取らせていただきました。 おにぎりもいただいたのですが、粘り気もある本当に美味しいお米でした。作った人の顔がわかるというのは、なんだかとても幸せです。 映画を観たのはYouTubeとで2度目なのですが、全く別物のように感じました。大きなスクリーンで観た方が何倍も良かったです。 私の心に残ったのは、高崎さんが養護教員を辞められる時に、「彼らと別れたくない、一緒にいたい」と本気で思っていたのだなと、それがダイレクトに伝わってきたことです。お話では何度かうかがっていたのですが、あらためてその想いに触れて、知的障害のある娘の母親として、親以外でも本気でそんな風に思ってくれる方がいるということが幸せで、胸いっぱいになりました。 演劇ワークショップに参加させていただいていた時にも感じていたのですが、ぷかぷかさんが何か発言するたびに、真っ先に満面の笑みを浮かべて楽しそうに笑うのは高崎さんでした。代表の方が心から一緒に過ごすことを楽しんでいる、そのことこそが、ぷかぷかのあの優しい空気感を生んでいるのだと私は感じています。 それから、トークショーもとても良かったです。当事者の方のお話しが聞けたのも良かったですし、評価しない眼差しのお話は、なるほどと一つ謎が解けた気持ちになりました。 帰宅するまでの車の中で、夫とも評価するしないの話になりました。私たちは常日頃、自分が何か出来ないことに対して、自分を蔑むような目線を自分自身に向けているよねと。でも私たちはいつもそこで娘のことを思い出すよねと。出来る出来ないで自分の価値を判断するなら、娘はどうなるのだと思うのです。娘の存在を否定することになるのではないか?と。娘はいてくれるだけで有り難く、私たちには有り余るほどの幸せをくれます。その存在そのものが、私たちが自分で自分を嫌いにならないように日々救ってくれているのがはっきりとわかりました。 振り返って思えば、私は昔よりも自分のことが好きになっているのを感じました。いつの間にか自分を愛せるようになっていました。 結論!ぷかぷかさん達と一緒に過ごすと、みんな自然と自分を愛せるようになる→ 自分を愛せると他人も愛せるようになる→そして世界は心ぷかぷかになるのです! あ〜〜、なんだか大きな謎が解けたような気持ちでスッキリしました! ●●● 「評価しない眼差しのお話」はゲストの上東さんが話されたもので 「障がいのある人たちは、誰かを評価しないまなざしを持っている。だから彼らといっしょにいると居心地がいい」 といった趣旨のことをお話しされました。 以前花岡知恵さんのブログに「世界がhana基準になったら」というのがあって、その中に「評価しないまなざし」に通じるこんな言葉がありました。 ●●● (hanaは) 人をことばで傷つけることもない 人に嫉妬したり、恨んだり、 悪口だって言わない 人と比較して見下したり、 卑下したりすることもない あるのは ただそこに存在することで ありのままで完全な自分、人生。 あるのは 楽しい毎日 喜怒哀楽を自由表現すること 誰からどう思われるからとか考えない 誰がどうしていても気にならない hanaは ただ自分がそうしたいからそうする ●●● 「人を評価しないまなざし」というのは、こういうことなのだと思います。そういう「hana基準」に世界がなったら、 もしかしたら すべての悩み、争いごと いじめや不登校、 戦争もですら なくなるかもしれないね。 と花岡さんは書いているのですが、今あらためてその通りだと思います。 「人を評価しないまなざし」を私たちが獲得するのはなかなか難しいですが、そういうまなざしを持った人たちといっしょに生きていくことは、その気になればすぐにできます。せめて彼らのそばにいて、彼らはいてくれるだけでありがたい、と思うようなまなざしを身につけたいと思うのです。 人を「できる、できない」で評価する、その果てにやまゆり園事件はあったように思います。であれば尚のこと、「人を評価しないまなざし」は大事です。そういったものをどこまで私たちが自分のものにできるか、事件を超える社会はそこにかかっているように思います。 ひよりちゃんは夫婦の宝だけでなく、街の宝です。ひよりちゃんがいることで、みんなが笑顔になり、街が豊かになります。いっしょに生きていった方がトク!です。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。