ぷかぷか日記

相模原障害者殺傷事件を超えるために

「ハナちゃん、すごいじゃん!」 という気づきが作り出すもの(殺傷事件5年目に思うこと−⑥)

ハナちゃんが久しぶりにご飯を食べに来ました。今、中1だそうで、背丈はお母さんとほぼ同じ。これでは抱っこもできないなと思っていたら、目の前で甘えてお母さんのひざの上に。お母さんも大変です。 背中におんぶして演劇ワークショップの舞台に立ったのは何年前だっけ、と思って調べてみたら2019年の宮澤賢治作『ほらクマ学校を卒業した三人(ぷかぷか版)』をやった時でした。写真左端です。 中1になった今、お母さんからスマホを取り上げて、ササッと操作して楽しんでいました。私はあんな風にササッと操作できないので、ただただすごいな、すごいなと思いながら見ていました。 重度障害のハナちゃんが、自分よりもはるかに手早く操作してスマホを楽しんでいるという現実は、彼らよりも自分たちの方ができる、と思い込んでいる社会を、ガサッと揺り動かすのかも、と思ったり。 「ハナちゃん、すごいじゃん!」 という気づきは、自分の中の人間の幅を広げてくれます。その広がりこそが、事件を超える社会を作っていくように思うのです。 先日桜美林大学のオンライン授業に重度障害の尾野一矢さんが参加しましたが、学生さんの感想にこんなのがありました。 「zoomの画面を俯瞰してみると、なんだかかずやさんが一番人間らしいな、と思ってしまったのです。私たちは本当に社会に縛られまくっていて、喜怒哀楽を公で表現できず、感情を押し殺している時もあります。その一方、自分を自由に表現している一矢さんを見て、これが本当の人間の姿だなぁ…この姿がいいな、と思いました」 「かずやさんが一番人間らしいな」という気づき。「重度障害者は何もできない人」ではなく、「一番人間らしい」。なんて素晴らしい気づきなんだろうと思います。 こういう気づきにふれると、「障害者はいないほうがいい」「障害者は不幸しか生まない」等の言葉を口にした犯人は、日々重度障害の人たちとどんなおつきあいをしてたんだろうと思ってしまいます。

「一緒にいてもええよ」というような、こちらを和ませるオーラが…(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこ...

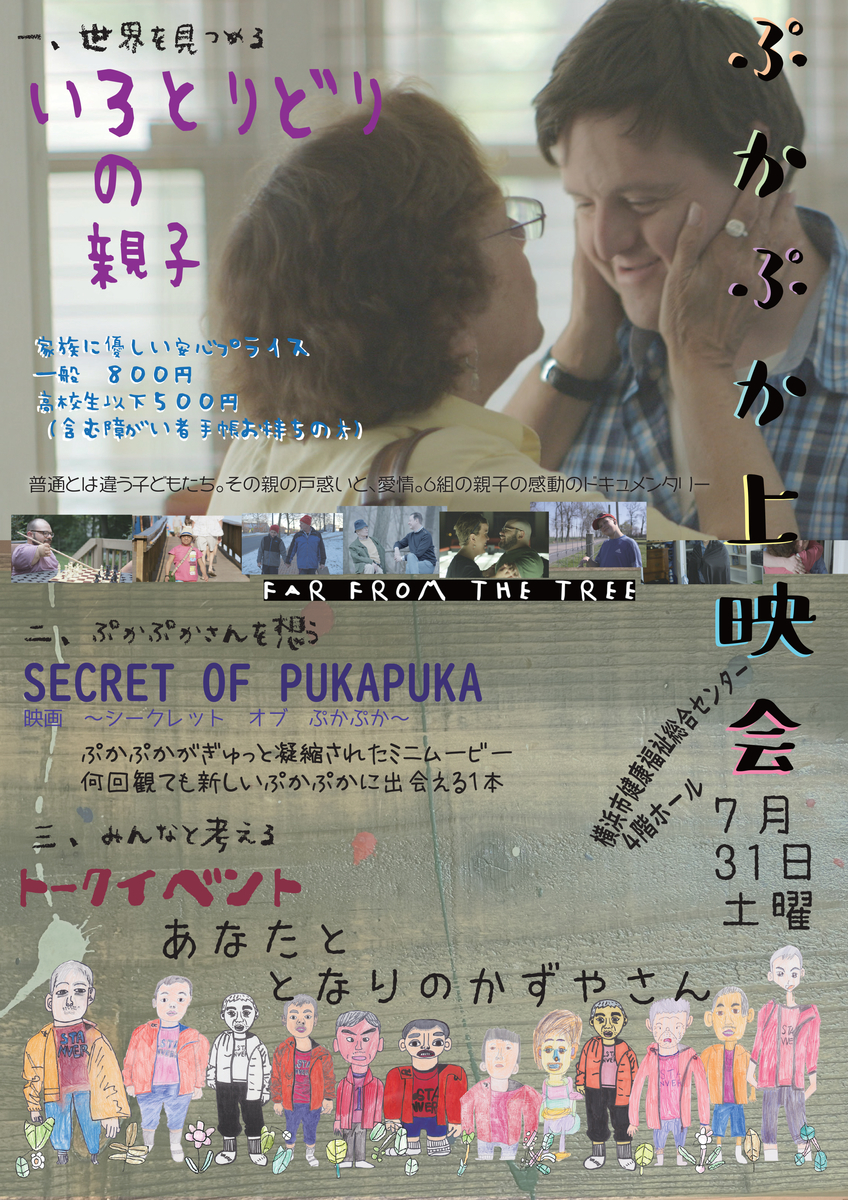

7月31日(土)桜木町駅前の横浜市健康福祉センターホールでぷかぷか上映会とトークセッションやります。あの悲惨極まりないやまゆり園事件から5年、あたらめて今、私たちにとってあの事件はなんだったのか、事件を超えるために、今私たちに何ができるのか、といったことを考える集まりです。事件を超える社会を本気で作っていくために。 映画『いろとりどりの親子』予告編 www.youtube.com 社会にはいろんな人がいた方がいい、ということが感動とともに伝わってくる映画です。 『Secret of Pukapuka』予告編 www.youtube.com 彼らと一緒にいると心ぷかぷかになることが伝わってくる映画です。 2本の映画を見ての気づきを元に、事件を巡るトークセッションをおこないます。 抽象的な話ではなく、具体的に今問題になっていることにどう私たちは向き合っていけばいいのか、といった話をします。 事件で重傷を負った尾野一矢さんが自立生活を始めてそろそろ1年がたちます。かずやさんは時々大声を出します。その大声に対し、近所の方から苦情が来ました。かずやさんの大声は、結構うるさいので、苦情は、ま、しょうがないなという気はします。でも、しょうがない、ですませてしまうのではなく、大声出すような人と共存するにはどうしたらいいのかをみんなで考えてみたいと思うのです。それをしないと、これからも多分大声を出し続けるかずやさんは地域でのびのびと安心して暮らせません。 そこで考えたのが「友達大作戦」。苦情をよこした方に、ただ謝罪してすますのではなく、これを機会に地域の中でたくさんの友達を作っちゃおう、という作戦です。大声をおおらかに受け止めるというか、「地域に、大声出すような人がいても、ま、しょうがないじゃん」って思える人をたくさん作ることが目標です。 まずはかずやさんがどういう人で、どうしてここで自立生活をしているのかを伝える「かずやしんぶん」を作り、地域で配り始めました。配り始めたらすぐにこんな反応がありました。(NHK「おはよう日本」) 近くのスーパーの店長さん 家のすぐそばの自転車屋さん 「かずやしんぶん」を読んで、かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい、という人も現れました。 www.pukapuka.or.jp こんな風にして事件を超える社会が、まだ小さいけれど、少しずつ始まっています。 桜美林大学では「地域で重度障害の人といっしょに生きていくために…」といったテーマでオンライン授業をおこない、かずやさん、大坪さん、それに私が参加しました。53人もの学生さんが授業の感想を書いてくれました。それぞれいい感想でしたが、数があまりにも多いのでそのうち2つだけを紹介します。 「今日の授業を受けて、障害のある方を身近に感じることができたし、特別 感が薄まったように感じる。私は今まで障害者と関わったことがなく、私 達とは全く違う人で全く違う生活をしている人だと思っていた。しかし、 今日の授業で、私たちとやり方は違っても自分を表現することができ、そ れを理解することができる人がいることが分かった。私たちは一つの社会 で生活していく中で、人と人の間の違いを見つけ壁をつくってはいけない と思った。私の考え方や意識が変わった授業だった。」 「高崎さんが、障がいのある人と一緒 に生きていった方が得だ、と仰っていましたが、一矢さんの姿を見て、そ の意味がなんとなく分かりました。Zoomの画面を俯瞰して見た時、なんだ か一矢さんが一番人間らしいな、と思ってしまったのです。私たちは本当 に社会に縛られまくっていて、喜怒哀楽を公で表現できず、感情を押し殺 しているときもあります。その一方、自分を自由に表現している一矢さん を見て、これが本当の人間の姿だなあ...これで良い、この姿が良いな、と思いました。」 たとえオンラインであっても、かずやさんが参加するというのは、こんなにも意味があるんだと思いました。「自分を自由に表現している一矢さん を見て、これが本当の人間の姿だなあ...これで良い、この姿が良いな、と思いました。」とありましたが、かずやさんはさりげなく振る舞いながら、生きることの一番大事なところをきっちりと伝えているんですね。 事件の犯人にはどうしてこういうことが見えなかったんだろうとあらためて思います。 女子栄養大学では「社会科学入門」の授業で「私の考える友達大作戦」を学生に描いてもらったそうです。なんと114人もの学生さんが友達大作戦のアイデアマップを描いてくれました。こちらもおもしろいアイデアがたくさんありましたが、数が多いので2つだけ紹介します。 重度障害の人とどうやって地域で一緒に暮らしていくのか、という大変な問題を、ひるむことなく一生懸命考えてくれたことがすごくうれしいです。一生懸命さがビリビリ伝わってきます。こうやって考えることが、事件を超える社会を作っていくことにつながります。学生さんたちにとっては素晴らしい経験だったと思います。 トークセッションの時は、ぜひ参加者のみなさんの考える「友達大作戦」を聞かせて下さい。 先日のハートネットTVのなかのかずやさんの自立生活を追った部分です。 www.youtube.com かずやさんの笑顔がすごくいいですね。 でも 《笑っていないときも「一緒にいてもええよ」というような、こちらを和ませるオーラを出してくださることがあり(本心は図りかねますが…)、取材中幾度も救われました。》 と番組ディレクターの坂川さん。 介護の大坪さんは、かずやさんのそばにいるとくつろぐそうですが、このオーラをいっぱい浴びているのだと思います。 神奈川新聞の成田さんは、かずやさんちに行くといつも色々と考えさせられるそうです。やっぱりこのオーラを浴びているのでしょうね。 トークセッションにはかずやさんも参加しますので、ぜひこのオーラを感じ取ってみて下さい。トークセッションに登場するのはかずやさんのほかに介護者の大坪さん、神奈川新聞の成田さん、それにぷかぷか代表の高崎です。司会は先日のハートネットTVの番組ディレクター坂川さんです。会場のみなさんからもご意見お伺いします。 参加してよかったね、なんだかちょっとトクした気分だね、心がほっこりあたたくなったね、とリアルに思えるような集まりにしたいと思っています。 参加希望者はぷかぷかホームページの「問い合わせ窓口」からお願いします。 www.pukapuka.or.jp

かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−④)

「かずやしんぶん」を読んだ方から、 「かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい」 というリクエストがあったそうです。すごくうれしい反応です。 かずやさんの陶芸は、かずやさんの自立生活に彩りを添えられたら、と思って始めたものです。暮らしの中に自分で作ったコーヒーカップや、植木鉢、花瓶などががあったら、ちょっと素敵な雰囲気になります。 そんな思いで陶芸をやっていたのですが、友達大作戦がスタートし、「かずやしんぶん」に 「かずやさんの作ったコーヒーカップ、ご希望の方にはおわけしますよ」 と書き込んだところ、すぐに反応が出てきたというわけです。 「欲しい人がいっぱい出てきたらどうしましょうか」 と、介護に入っている大坪さんは心配していました。かずやカップはそんなに数がありません。これから頑張って作るにしてもかずやさんの気分次第のところがあるので、そんなにたくさんはできません。 ですから欲しい人は少し待ってもらうことになります。かずやカップは待たないと手に入らないことになります。待ってでも手に入れたいカップになれば、かずやカップの価値は何倍にもなります。 そうやってかずやさんが街にいることの意味が広がっていきます。 「障害者はいない方がいい」といって起こした相模原障害者殺傷事件。でも、かずやさんの活動は、 「かずやさんの作ったコーヒーカップが欲しい」 と思う人を作り出しました。そう思う人が増えていけば、かずやさんが街にいることの意味がたくさんの人と共有できます。 「かずやさんがこの街にいてよかったね」 と思う人が増えて行くことになります。こんな風にして、事件を超える街ができ上がっていきます。

小さな「ともに生きる社会」がここにできつつあります。(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと−③)

5年前の事件直後、神奈川県障害支援課から 「防犯設備を設置する場合はお金を出します」 といった趣旨のメールが何度も来ました。神奈川県の事件検証委員会の報告書に防犯上の問題が事件の原因であるようなことが書いてあったためだと思われます。報告書はやまゆり園自体の問題には一切ふれていなくて、問題をすり替えた、といった感じがしました。やまゆり園の責任とその監督庁である神奈川県の責任を伏せたというか、強力な力が働いた、という印象。誰が、何を、なぜ隠そうとしたのか。 当時、新聞に「福祉事業所がさすまたを手に防犯訓練をおこなった」ことが、「さぁ、これに続け」といった感じで記事になったことがありました。え?こんなことが記事になるの?とすごく嫌な思いをしたことがありますが、社会全般にそんな雰囲気があったように思います。あの事件は防犯上の問題だったのだ、と。 そういうのはおかしいと思っていたし、そもそもぷかぷかは障害のある人たちと地域の人たちの出会いの場としてお店を作ったので、地域に対して壁を高くするようなことは一切しませんでした。「ともに生きる社会かながわ憲章」などというものを掲げながら、一方では地域との壁を高くすることにはお金を出す、というのですから本当にめちゃくちゃです。 お店は事件の前はもちろん、事件後も変わりなくオープンであたたかな雰囲気でした。帰りの会に地域の人たちが参加することも度々ありました。気がつくと地域の子どもがぷかぷかさんたちの間に挟まって騒いでいたこともありましたが、それが当たり前、という雰囲気。赤ちゃんを抱っこしたお母さんが帰りの会に参加したこともありました。たまたま赤ちゃんの1歳の誕生日だったので、ぷかぷかさんたちみんなでハッピーバースデーの歌を歌いました。そばにいたお父さん、思いもよらないハッピーバースデーの歌のプレゼントに感激して涙を流していましたね。そんな地域の人たちとのおつきあいが事件後も変わりなく続いていました。 昨年5月に開所した生活支援事業所「でんぱた」も、地域とのつながりを大事にしています。畑仕事を時々地域の人たちと一緒にやるのです。 7月15日にNHKニュースウオッチ9で、その「でんぱた」を1年間取材したまとめが放映されました。 田植え、稲刈りは地域の人たちがたくさん手伝いに来てくれました。 こうやって彼らとおつきあいした地域の人たちの言葉がすごくいいですね。 事件の犯人が、障害のある人たちとこういうおつきあいをしていれば、事件は起きなかったと思うのです。どうしてこういう当たり前のふつうのおつきあいができなかったのでしょう。「支援」という上から目線の関係は、相手と人としておつきあいすることを排除してしまうのでしょうか?この問題は、裁判でも問われることはありませんでした。すごくまずいなと思っています。「支援」の現場で、また同じような事件が起こりかねないからです。 「でんぱた」もすべてが順風満帆ではありません。彼らの大声がうるさいと苦情が来たり、「でんぱたしんぶん」を持っていっても、素直に受け取ってくれない方もいたようです。 ま、でもこういう声としっかり向き合うことが大事だと思います。どうしてこういう声が出てくるのか、どういう社会的な背景があるのか、社会の何が問題なのか、それに対して私たちは何をすべきなのか、何ができるのか。それを考えて考えて考え抜くこと。そういったことが私たちを磨きます。 こういう問題に特効薬はありません。地道に地域で関係を広げていくことと、彼らの魅力を様々な形で発信していくこと、そしてそれをとにかく続けていくこと、それしかないように思います。 ぷかぷかさんたちのこと好きになった人が少しずつ増えているのですから、ここには希望があります。 小さな「ともに生きる社会」「共生社会」がここにできつつあります。 そして何よりも「生活支援事業所」の、新しい可能性が見えます。生活支援事業所が利用者さんの生活はもちろん、地域社会そのものを豊かに変えていこうとしています。

たかがしんぶん、されどしんぶん(相模原障害者殺傷事件5年目に思うこと-②)

昨日NHK「おはよう日本」で相模原事件5年目の関連でかずやさんの自立生活が紹介されました。昨年の映像との違いは、地域社会とのつながりができはじめたこと。施設を出て地域で暮らす、というのは、ただ単にアパートで好きに暮らすのではなく、地域社会との様々な関わりの中で暮らすことです。その関わりがほんの少し見えたかな、という映像でした。 「かずやしんぶん」が、いい働きをしていましたね。「かずやしんぶん」は、かずやさんの大声に近所の方から寄せられた苦情に対し、ただ謝罪しただけで終わるのではなく、これを機会に地域の人たちといい関係を作っていこうとスタートした「友達大作戦」の中の1つです。 A5版6ページの小さなしんぶんです。 www.pukapuka.or.jp その小さなしんぶんが映像を見ていると、かずやさんの周りでとてもいい働きをしていました。 いつも買い物に行くスーパーに持っていって店員さんに渡すと こんな関係が生まれました。ただ買い物をするだけでなく、しんぶんを渡すことで、ちょっとだけ前に進んだ会話ができたのです。ここから今までと少し違う関係が始まります。 かずやさんのすぐ近所の自転車屋さんに持っていくと 後日、介護の方から「先日しんぶんを渡した隣の自転車屋さんの若いスタッフの男性が、チョコレートとコーヒーを差し入れに来てくれました。お子さんが、やはり障害をお持ちとの事で、ハートネットTVなども見て感心していたとの話をしてくれました。地域関係少しずつ前進中!」と連絡が入りました。 「かずやしんぶん」は小さなしんぶんです。でもこうやって、人を動かすチカラを持っています。 「たかがしんぶん、されどしんぶん」 なのです。しんぶんがなければ、こういった関係は、多分生まれなかったと思います。小さいながらも、いい働きをしてくれているのです。 「かずやしんぶん」がこれからもっと地域に広がっていけば、もっといろんなおもしろい反応が出てくると思います。 重度障害者の自立生活が地域社会を豊かにすることが目に見えるかも知れません。 苦情が来たというピンチが、地域社会が変わるチャンスになるかも知れません。 相模原障害者殺傷事件から5年、あの時「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」などと排除された重度障害者が、今、地域のアパートで自立生活を送る中で、地域社会を豊かに変えていこうとしているのです。あの忌まわしい事件を、こんな風にして超えようとしているのです。

「かずやしんぶん」の反応が早くも

かずやさんの介護をやっている方からうれしいお知らせ。 ●●● 先程アパートに、先日しんぶんを渡したお店の若いスタッフの男性が、チョコレートとコーヒーを差し入れに来てくれました。お子さんが、やはり障害をお持ちとの事で、動画なども見て感心していたとの話をしてくれました。地域関係少しずつ前進中! ●●● 「かずやしんぶん」の反応が早くも現れたようです。しんぶんがもっと広がっていくと、もっといろんな反応が出てくるだろうなと思います。楽しみです。 そのうち 「かずやしんぶんを楽しみにしています」 っていう人も出てくるといいなと思います。 ぷかぷかしんぶんを発行し始めて1年目くらいだったか、配布している時にすれ違った人が 「お店には行かないんだけど、しんぶんはいつも楽しみにしていますよ」 と声をかけてくれたことがあります。すんごくうれしかったですね。 かずやさんが街を歩く時、そんな風に声をかけてくれる人が出てきたら、友達大作戦は大成功です。 7月15日(木)NHK「おはよう日本」(午前7時〜8時)でかずやさんと介護の方がお店に「かずやしんぶん」を届けるところが紹介されます。 7月15日(木)NHK「ニュースウオッチ9」で昨年5月に開所した生活介護の事業所「でんぱた」の活動が紹介されます。地域の人たちとのいろんな関わりが紹介されるようです。 いずれも相模原事件5年目の関連です。ぜひ見て下さい。

相模原障害者殺傷事件5年目に思うことー①

相模原障害者殺傷事件が起きて5年になります。あれだけ衝撃的な事件だったので、社会は本当に変わるのではないかと思っていましたが、5年目の今、結局は何も変わってないな、というのが実感です。そのモヤモヤした気持ちを少しずつ書いていこうと思います。 神奈川県では当事者目線により福祉に切り替えるそうですね。これも事件を受けて出てきたそうです。ようやくここまで来た、と評価する声もたくさんあります。 www.pref.kanagawa.jp 議事録も載っていましたが、私にとってはなんだかむつかしそうな話で、とても読む気になれません。大事な話だとは思いますが、こういう話をやって社会は変わるのだろうかとも思います。それよりも、目の前の当事者の方とどんなおつきあいをしていくのか、そこから何を生み出していくのか、というところこそ現場の人間としては大事にしたいと思うのです。 昨日たまたまイクミンが素晴らしい絵を描いているのを見つけました。 「え?これが猫?」 「そうです」 「なんでこれが猫なの?」 「なんでって、これ、猫ですよ」 右側の猫の写真を見て描いたそうですが、イクミンの頭を通り抜けると、左のようなカラフルな猫に変わるみたいです。 「こんなの猫じゃないじゃん」 というのが、多分一般的です。「指導」とか「支援」はそういう方向性を持っています。以前教員をやっていた私もそうでした。猫はこうやって描くのが正しいなんてことを「指導」していたのです。でも、子どもたちと関わる中で、子どもたちの作り出すものの方がはるかに楽しいことに気がつきました。その気づきは、自分の中にある「正しさ」を問い直すことでもありました。 以前も書いたことですが、養護学校の教員をやっていた頃、こんなことがありました。クラスのみんなで一抱えくらいある大きな犬を紙粘土で作ったときのことです。小学部の6年生です。何日もかかって作り上げ、ようやく完成という頃、けんちゃんにちょっと質問してみました。 「ところでけんちゃん、今、みんなでつくっているこれは、なんだっけ」 「あのね、あのね、あの……あのね…、え〜と、あのね…」 と、一生懸命考えていました。なかなか答えが出てきません。 「うん、さぁよく見て、これはなんだっけ」 と、大きな犬をけんちゃんの前に差し出しました。けんちゃんはそれを見て更に一生懸命考え、 「そうだ、わかった!」 と、もう飛び上がらんばかりの顔つきで、 「おさかな!」 と、思いっきり大きな声で答えたのでした。 一瞬カクッときましたが、なんともいえないおかしさがワァ〜ンと体中を駆け巡り、思わず 「カンカンカン、あたりぃ! 座布団5枚!」 って、大きな声で叫んだのでした。 それを聞いて 「やった!」 と言わんばかりのけんちゃんの嬉しそうな顔。こっちまで幸せになってしまうような笑顔。こういう人とはいっしょに生きていった方が絶対トク!、と理屈抜きに思いました。 もちろんその時、 「けんちゃん。これはおさかなではありません。犬です。いいですか、犬ですよ。よく覚えておいてくださいね。い、ぬ、です。わかりましたか?」 と、正しい答をけんちゃんに教える方法もあったでしょう。むしろこっちの方が一般的であり、正しいと思います。まじめな、指導に熱心な教員なら多分こうしたと思います。 でも、けんちゃんのあのときの答は、そういう正しい世界を、もう超えてしまっているように思いました。あの時、あの場をガサッとゆすった「おさかな!」という言葉は、正しい答よりもはるかに光っています。 事件の犯人が、障がいのある人たちとこんな出会いをしていれば、あんな惨劇は絶対におきなかったと思います。 「おさかな!」という言葉に出会った時、なんかもううれしくてうれしくて私はけんちゃんを抱きしめたいくらいでした。養護学校の教員になって1年目。重度障害の子どもたちを相手に毎日のように想定外のことが起こり、私の頭はもうどうしていいかわからず混乱していました。そんな中で「おさかな!」という言葉は目が覚めるほどの輝きを持っていました。 犯人は毎日障害のある人たちとおつきあいしながら、どうしてそんな出会いをすることができなかったのかと思います。そこを考えることはとても大事なことです。このことについては、また別の機会に書きます。 今日紹介したイクミンの絵は、社会を覆う「正しさ」について、とても大事な問題提起をしていると思います。あのカラフルな猫の絵を見てあなたはどう思いますか?

「ともに生きる社会」って、彼らに対して、素直にそう思える社会

先日Facebookに載っていた写真。 なんて気持ちよさそうに寝てるんだろう。見ているこちらまで幸せな気持ちになります。 パン屋に来て、幸せな気持ちになれるって、なんだかトクした気分。こういうお店は、日本広しといえども、そうそうありません。 ぷかぷかさんがいてこそ、生まれてくる雰囲気です。私たちだけでは、絶対に生まれない雰囲気。そういう意味では、彼らには感謝しかありません。 「いっしょに生きててよかったなぁ」しみじみそう思います。そして何よりも思うのは「あなたにいて欲しい」ということ。 「ともに生きる社会」って、彼らに対して、素直にそう思える社会だと思います。そう思える関係が作り出す社会です。 そう思える関係をどうやって作るか。 ぷかぷかは、彼らに惚れ込み、彼らといっしょに生きていきたいと思って始めたところです。その結果、ぷかぷかは小さいながらも「ともに生きる社会」を生み出しました。なんとも心地のいい社会です。その「心地よさ」をぜひぷかぷかまで味わいに来てみて下さい。 相模原障害者殺傷事件をどう超えていくのかは、小難しい話をけんけんガクガクやるのではなく、この「心地よさ」を彼らと一緒に作っていくことだと思います。毎日笑い声を響かせながら。

7月6日(火)午後8時からEテレのハートネットTVでぷかぷかの活動と尾野一矢さんの自立生活を紹介

7月6日(火)午後8時〜8時30分 EテレのハートネットTVでぷかぷかの活動と尾野一矢さんの自立生活が紹介されます。再放送は翌週13日(火)午後1:05~です。 www.nhk.or.jp 相模原障害者殺傷事件から5年たちましたが、障害のある人たちを取り巻く社会はそれほど変わったとは思えません。 障害のある人たちのためのグループホームを建てようとすると、多くの場所で建設反対運動が起こります。自分の住んでいるところに「障害者はいない方がいい」と言っているわけで、犯人と同じ発想です。 社会にはいろんな人がいた方が、社会の幅が広がり、豊かになります。社会から障害者を締め出してしまうと、その分、社会の幅が狭まり、私たち自身が息苦しくなります。 ぷかぷかは 「障害のある人たちとはいっしょに生きていった方がいいよ」「その方がトク!」 と言い続けています。彼らといっしょに生きていくと毎日が楽しいからです。心がゆるっとします。とがった心が丸くなります。生きることが楽になります。ぷかぷかに来るとそのことを肌で感じることができます。 今度のハートネットTVでも、そのことが少しでも伝わるといいなと思っています。 Eテレの取材風景です。ノリノリのディレクターの姿がすごくいい! www.youtube.com

遅ればせながら「引っ越しのご挨拶」をご近所に

友達大作戦の打ち合わせがありました。 介護をやっている方から素晴らしい提案がありました。遅ればせながら「引っ越しのご挨拶」をご近所にやりましょう、という提案です。 かずやさんの家には毎日介護の方が日替わりで入っています。 「日替わりで得体の知れない介護者たちが出入りしている様子を不安に感じているかも知れません」 とあって、なるほどなと思いました。大声とそういった様子が重なると、近所の方の目にはどんな風に写るんだろうと思いました。 なので、遅ればせながらですが、かずやしんぶん、かずやクッキーなどを持って、ご近所にあいさつに行きましょう、というのは、今この時期に必要なとても大事な提案だと思いました。 かずやさんもいっしょに行くことになるので、かずやさんに「いっしょに行きますか?」と聞きました。 かずやさんの返事は 「やめとく〜」 でした。 「じゃあ、和尚さんだけで行ってもいい?」(丸刈りの人は、かずやさんにとってはみんな和尚さんだそうです)と聞くと、それはいい、という返事でした。 とはいえ、介護に入っている方はなかなかゆとりがないと思いますので、ここは応援団の方で時間のゆとりがある方がいれば、ぜひお手伝いに入って欲しいですね。 お米はスーパーで買うのではなく、お向かいの米屋で買うようにしましょう、という提案もありました。これは生活の中で関係を広げていく素晴らしい提案だと思いました。 お米は定期的に買います。定期的に顔を合わせる関係が自然にできます。量は少なくても、とにかく定期的に買いに行けば、お店の人は顔を覚えてくれます。そのうち、かずやさんを笑顔で迎えてくれます。お米買いながらいろんな話をしましょう。しっかり自己紹介もしましょう。顔と名前を覚えてくれます。「かずやしんぶん」も渡しましょう。「かずやしんぶん」を読んでくれれば、話の話題がグンと広がります。こんな風に買い物を通しておつきあいが自然に広がっていきます。 近所のお店で「かずやしんぶん」を置いてくれるところを探す、という提案もありましたので、まずは米屋さんから始めましょう。やっぱりはじめてのお店で「かずやしんぶん」の話をするよりも、何度か買い物に行って、顔見知りになった段階で「かずやしんぶん」の話を持ち出す方が受け入れてもらえる確率が上がります。お店に「かずやしんぶん」を置いてもらえれば、ポスティングとは違う広がり方をします。何よりもお店に「かずやしんぶん」を置いてくれるというのは、多少ともこちらがやっていることに共感したからだと思います。お店の方のその思いを大事にしたいですね。地域はこういったところから少しずつ変わっていくのだと思います。 街を歩けば「かずやさん元気?」って声をかけてくれる人が少しずつ増えてきます。「しんぶん、読みましたよ」って声をかけてくれる人も出てきます。 地域で生活する、というのは、こうやって生活を通して関係が広がっていくこと。その関係の広がりこそが重度障害者の自立生活の一番大事なところだと思います。この関係の広がりが、かずやさんを、そして地域の人たちを豊かにしていきます。

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。