ぷかぷか日記

障がいのある人と生きるということ

彼らのチカラで街を元気に

藤が丘駅前のマザーズに行って社長と壁面に絵を飾る話をしてきました。 「あ、いいねぇ」なんて言ってました。 「これは障がいのある人たちの絵と言うより、アートだね」と言ってました。 正面横の柱にも飾ってみました。 この柱にはこの絵を飾ろうと思っています。 社長の方はなんの問題もなく、いっしょにアートで通路を楽しくしましょう、ということになりました。4月くらいからスタートできたら、と思っています。 殺風景な通路がにぎやかなあたたかい通路になります。通りがかりの人も参加できる絵のワークショップもやろうと思っています。障がいのある人のメッセージがワンワンと鳴り響くような楽しい通路になるといいなと思っています。彼らのチカラで街を元気にするのです。 こういう場を街のあちこちに作ること、それが相模原障害者殺傷事件を超える社会を作っていくことになります。

人の心のドアをノックしに行く感じの映像になれば

昨日の日記に「心がほっこりするような映像のメッセージができたら、と思っています。」と書いたら、映像を作っている信田さんからこんなメールが来ました。 ●●● タイトルに「ほっこり」という言葉を使われていますが 「ほっこり」には「ほっとする」というイメージが強いように思います。 今回の映像はもう少し見た人の心の中に「染みこんでいく」感じになれば良いなと思います。 オーヤさんや僕が体験したような「感染」を映像で起こせないかという感じで 「ほっこり」というより(そういう側面ももちろんあるのですが)人の心のドアをノックしに行く感じになれば思っています。 ●●● 「感染」というのはぷかぷかウィルスに感染した、という意味です。 最初に「ウィルスに感染した」という言葉を使ったお客さんの話。 ●●● 子供2人を連れてカフェでランチを食べていました。お客さんは私の家族と他にもう一組だったかと思います。 お天気も良く明るくゆったりとした空気の中で 「おいしいねー」 「もう1回チョコパンとチーズのパンおかわりしたい」 などと子供と話をしていました。 そしたら厨房の小窓のカーテンが急にシャッ!と開き、ニコニコ笑顔にマスクの方が 「おいしいかい!?」 と聞いてきました。 一瞬何が起こったのかわかりませんでしたが、とっさに 「美味しいです!」 と負けじと大きな声で答えました。 その方は、そうだろうと言わんばかりにニコニコのまま 「フフ〜ン」 と笑い、カーテンを閉めました。 多分10秒程のできごとでしたが、この思ってもみない楽しいやりとりで、また食べに来ようと思いました。 ぷかぷかウィルスに感染したのは、多分この時だと思います。 ●●● 去年プロモーションビデオを作った中島さんもウィルスの重症患者ですと自分でおっしゃってました。信田さんもぷかぷかに通っているうちにどうも感染したらしいのです。そして今回、その「感染」を映像で表現したい、というわけです。 ますます楽しみになりました。 信田さんがすごいなと思うのは、そういった映像こそが、相模原障害者殺傷事件へのメッセージになる、と言っていることです。昨年、瀬谷区で障がいのある人たちのグループホームの計画が、住民の反対運動でつぶされてしまいました。「障害者はここに来るな」と言っている人たちの心のドアをノックするような映像になるなら、それこそが相模原障害者殺傷事件へのメッセージになります。 あらためて信田さんはすごい仕事をやろうとしているのだと思いました。

心がほっこりするような映像のメッセージが作れたら

ぷかぷかのプロモーションビデオ第二弾を撮影中のpvプロボノの信田さんがミズキさんの歌う様子を撮影に来ました。ミズキさんは歌が得意で、月一回「ゆりの木カフェ」でお年寄りの方たちが集まって歌を歌ったりお茶を飲んだりする集まりに参加して昔のなつかしい歌を歌います。集まったお年寄りの方たちはいつも大喜びです。その様子を撮影に来ました。 こういう地域の人たちとのおつきあいがすごくいい、と信田さんはいいます。そういうおつきあいを作っていることこそが、相模原障害者殺傷事件へのメッセージになるのではないか、といいます。 昨年7月の相模原障害者殺傷事件を受けて、プロモーションビデオ第二弾は事件へのメッセージを込めたいと思い、プロジェクトチームと何度か話し合いをしてきました。映像のあとにメッセージのテロップを入れる案もありましたが、言葉にすると、なんか軽くなってしまうというか、言葉だけが上滑りするような気がしました。言葉でいくらそれは間違っていると言っても、社会は変わりません。社会が変わるのは、人が変わるときです。人はどうやって変わるのか。何がきっかけで、どう変わるのか。 そういう意味で、ぷかぷかが、お店、外販先、パン教室、演劇ワークショップ、アートワークショップ、ぷかぷかマルシェ、運動会、区民まつり、ぷかぷかしんぶんなど、様々な形で地域の人たちとのたくさんのおつきあいを作り出し、ぷかぷかのファンを作り、地域社会を少しずつ変えていることこそが相模原障害者殺傷事件へのメッセージではないのか。それを映像に収め、1時間くらいのドキュメンタリー作品にまとめるのがいちばんいい、と信田さんはおっしゃっていました。それを作るお金のないことがなんとも残念な気がします。 今回のプロモーションビデオは見た人の心にしみこむような映像にしたいとおっしゃっていました。しみこむような感覚で伝わるメッセージです。言葉ではなく、どこまでも映像でメッセージを作りたいというわけです。それは今日ミズキさんが地域のお年寄りの方たちと楽しそうに歌っているようなあたたかな映像です。 この撮影のあとセノーさんが毎朝入金に行っている郵便局に行きました。セノーさんの「ああああ…」のあいさつで郵便局のお姉さんたちの心を癒やしている様子を撮りたいとおっしゃっていたので、局長さんと撮影がOKかどうか交渉しました。セノーさんの撮影はともかく、お姉さんたちの撮影はむつかしいだろうと思っていたのですが、なんと「ああ、いいですよ」とあっさりOK ! 「撮影に来るときは事前にお知らせした方がいいですよね?」「そうですね、その日はお化粧してきますから…」と、こんな具合でした。 いい郵便局です。これもみんなセノーさんのおかげです。セノーさんがこんな関係を作ってくれました。それを映像化したいと信田さんはいうのです。相模原障害者殺傷事件へのメッセージとして。 以前描いた大きな絵地図を区役所のロビーに飾ることを決めた区政推進課の課長さんのインタビューも撮りたいということで、これも電話してみたら一発でOK。障害支援課とかではなく、区政推進課とのおつきあいの方が社会に出ていくという意味ではおもしろいと思っていたので、どんなインタビューになるのかすごく楽しみです。課長さんの心を揺り動かしたのはなんだったのでしょう。ぷかぷかさんたちのどこが気に入ったのでしょう。 3月初めには郵便局の取材、オーヤさんのインタビュー、区政推進課の課長さんのインタビュー、区役所外販の取材、お客さんのインタビューと続きます。 前回は5分ちょっとのプロモーションビデオでしたが、5分では収まらないだろうと信田さんはおっしゃってました。それくらいいろんな思いが渦巻いているのだと思います。 相模原障害者殺傷事件は本当に気が重くなるような事件でした。それに向けてとんがった言葉のメッセージではなく、やわらかな、心がほっこりするような映像のメッセージができたら、と思っています。 ミズキさんを撮影中の信田さん

レクイエムー未来への希望をもたらす演奏

表現の市場の「レクイエム」の演奏シーンをYouTubeにアップしました。これを聞きながら相模原障害者殺傷事件で犠牲になった方々のことを思い浮かべてください。そしてどうしてあのような事件が起こったのか、どうしてなんの罪もない障がいのある人たちが殺されてしまったのか、考えてみてください。単なる容疑者の特異性の問題なのか、容疑者を生み出した社会には問題はなかったのか、あるいは私たちの障がいのある人たちの受け止め方はどうだったのか、等々、考えてみてください。 考えて、考えて、考え抜くことでしか、相模原障害者殺傷事件は超えられません。 www.youtube.com この演奏がぷかぷかで働いているダイちゃんとのコラボで成り立ったことの意味は大きいと思います。相模原障害者殺傷事件を超える未来への希望をもたらす演奏だった気がします。 ★撮影は信田眞宏さんです。

殺風景だった通路が、心あたたまる通路に変身

藤が丘駅前の大きな自然食品店「マザーズ」の壁をぷかぷかさんたちの絵で飾ろうと思っています。駅前の通路に面した壁です。 藤が丘の駅前から見て正面の太い柱の左側の面に「え?なに?あの絵、面白いじゃん」て思えるような思いっきり楽しい絵を飾ります。駅前からお客さんを引っぱってくるのです。左側奥に延びる通路の壁に絵を飾ります。 今日は、自然食を象徴する野菜の絵を描きました。 長ネギくん ブロッコリーさん ジャガイモくん カボちゃん ゆずくん 長いもさん こんな楽しい絵が飾られます。 先日、ぷかコレ秋のファッションショーのモデルのお姉さんたちを飾ってみました。通りかかったお客さんが「や〜、楽しい!何が始まるんですか?」なんて言ってました。 カフェの壁を飾っていた春の絵も飾ってみました。今日はこの絵に季節が更に進んで、すっかり春らしくなりました。 上の絵が春に! 殺風景だった通路が、ぷかぷかさんたちの絵を飾ることで、思わずニッと笑ってしまったり、心あたたまる通路に変身します。ぷかぷかさんたちの絵は、窮屈な社会の中で、ガチガチにこわばった心と身体を、ふっとゆるめてくれます。 一ヶ月か二ヶ月ごとに絵を変えていきます。通路を通る人たちが絵の変わるのを楽しみにし始めます。頃合いを見て、ライブペインティングをやります。通りがかりの人も参加できるようにします。ぷかぷかさんと一緒に絵を描くのです。ぷかぷかさんといっしょに生きる、そんな街がここから始まります。 こんな絵が街にあると楽しいね、っていう声が出てきます。そんな声が、こんな絵を描く人が街にいるといいよね、っていう思いにつながっていくといいなと思っています。 こういったことを積み重ねることで、相模原障害者殺傷事件を起こしてしまった社会を超えることができるように思うのです。

支援はしていたけれど、人として出会ってなかった

ぷかぷかの本を出す出版社の方と打ち合わせをした時、相模原障害者殺傷事件が話題となり、「どうして福祉事業所の職員だった人が、あんなことをやったんですか」と聞かれました。そのときはうまく説明できなかったのですが、その問いだけはずっと気になっていました。 障がいのある人たちに一番接している人がどうしてあんなひどいことをしたのか。やっぱり障がいのある人たちと「人として出会ってなかった」のではないかと思います。支援はしていたけれど、人として出会ってなかった、ということです。人として出会っていれば、多分あそこまでひどいことにならなかっただろうと思います。そこに「人であることの意味」があるように思います。 私は養護学校で働き始めた頃、障がいのある人たちに自分が人であることを気づかせてもらったと思っています。彼らのそばにいると、ただそれだけであたたかい気持ちになりました。やさしい気持ちになれました。 会社勤めをやっている頃はそんな気持ちになったことはありませんでした。仕事でおつきあいする人のそばにいて、あたたかい気持ちになったり、やさしい気持ちになったことはありませんでした。人としての感覚を忘れていた気がします。 障がいのある人たちとおつきあいが深まる中で、月並みですが、人間ていいなってしみじみ思いました。彼らのそばにいて、あたたかな気持ちになれる感じが、なんともいえずよかったのです。障がいのある人たちが、人としての感覚を呼び覚ましてくれたと思っています。 立場上、私は教員でしたが、教員である前に人として彼らの前に立っていた気がします。彼らとの楽しい日々の中で、つい教員であることを忘れ、人として彼らの前に立ってしまっていた、という感じです。 以前も書いたことですが、こんなことがありました。クラスのみんなで大きな犬を紙粘土で作ったときのことです。小学部の6年生です。何日もかかって作り上げ、ようやく完成という頃、けんちゃんにちょっと質問してみました。 「ところでけんちゃん、今、みんなでつくっているこれは、なんだっけ」 「あのね、あのね、あの……あのね…、え〜と、あのね…」 と、一生懸命考えていました。なかなか答えが出てきません。 「うん、さぁよく見て、これはなんだっけ」 と、大きな犬をけんちゃんの前に差し出しました。けんちゃんはそれを見て更に一生懸命考え、 「そうだ、わかった!」 と、もう飛び上がらんばかりの顔つきで、 「おさかな!」 と、思いっきり大きな声で答えたのでした。 一瞬カクッときましたが、なんともいえないおかしさがワァ〜ンと体中を駆け巡り、思わず 「カンカンカン、あたりぃ! 座布団5枚!」 って、大きな声で叫んだのでした。 それを聞いて 「やった!」 と言わんばかりのけんちゃんの嬉しそうな顔。こっちまで幸せになってしまうような笑顔。こういう人とはいっしょに生きていった方が絶対トク!、と理屈抜きに思いました。 もちろんその時、 「けんちゃん。これはおさかなではありません。犬です。いいですか、犬ですよ。よく覚えておいてくださいね。い、ぬ、です。わかりましたか?」 と、正しい答をけんちゃんに教える方法もあったでしょう。むしろこっちの方が一般的であり、正しいと思います。まじめな、指導に熱心な教員なら多分こうしたと思います。 でも、けんちゃんのあのときの答は、そういう正しい世界を、もう超えてしまっているように思いました。あの時、あの場をガサッとゆすった「おさかな!」という言葉は、正しい答よりもはるかに光っています。 あの時、あんな素敵な言葉に出会えたこと、そしてけんちゃんに出会えたこと、それを幸福に思っています。幸福に思うことこそ、人と人の関係では正しいのだと思います。だからけんちゃんと私の間では「おさかな!」が正しかったのです。 容疑者が、障がいのある人たちとこんな出会いをしていれば、あんな惨劇は絶対におきなかったと思います。 優生思想を超える、といった小むつかしい話ではありません。彼らと楽しい出会いをすること、ただそれだけで、相模原障害者殺傷事件を生むような社会を変えることができると思うのです。

「ぷかぷかさん」というとき「ああ、ぷかぷかさん」とやさしいこたえがかえってくるような社会

栗原貞子さんの詩に 「ヒロシマ」というとき「ああヒロシマ」とやさしくこたえてくれるだろうか… という言葉で始まる詩があります。「ああヒロシマ」とやさしいこたえがかえってくるためには、わたしたちは何をしなければならないかを語った詩です。 先日オーヤさんの感想の最後にあった 《 本番の次の日、乗っていたバスの窓から、野菜をせっせと運ぶスタッフとぷかぷかさんを見つけ、「今日もこの街を耕してくれてるんだ」と、この日常の風景にもまた私は自然と笑顔になっていました。 》 の部分を読みながら、ふいにこの詩の始まりの言葉を思い出していました。 「ぷかぷかさん」というとき「ああ、ぷかぷかさん」とやさしくこたえてくれるだろうか オーヤさんは、それをやってくれているんだと思ったのです。乗っていたバスの窓から、野菜をせっせと運ぶスタッフとぷかぷかさんを見つけ、「今日もこの街を耕してくれてるんだ」と笑顔になった、というのですから。 「障害者」と聞いただけで、なんとなくいやだなとか、おつきあいしたくないな、と思う人の多い社会です。「うちの近所には住んで欲しくない」と「障害者のグループホーム、絶対反対」と大書した看板を街道沿いに立てた住民もいました。そのことでグループホームの計画がつぶされました。そして相模原障害者殺傷事件。 そんな社会にあってオーヤさんのこの感覚は、時代のはるか先を行っている感じがするのです。しかもその感覚が、ぷかぷかとのおつきあいの中で生まれた、ということがとてもうれしいです。 相模原障害者殺傷事件を超える社会とはどういう社会なのか。それは、たとえば 「ぷかぷかさん」というとき「ああ、ぷかぷかさん」とやさしいこたえがかえってくるような社会 ではないかと思うのです。そんな社会を作っていくヒントをぷかぷかは作り出しているのではないか、とオーヤさんの感想読みながら思いました。 オーヤさんの感想はこちら pukapuka-pan.hatenablog.com そういえば以前、団地の中でぷかぷかしんぶんをポスティングしているうちに、どっちを見ても同じような建物が並んでいて、迷子になってしまったメンバーさんがいました。そのとき「今、うちの近くでぷかぷかさんが迷子になっていますよ。迎えにきてあげてください」と電話がかかってきたことがありました。そのときの「ぷかぷかさん」ていう言い方が、とてもやさしい響きを持っていました。 そんなおつきあいを日々の活動の中で作り出すこと、そのことがとても大事な気がしています。 栗原貞子さんの詩はこちら takasakiaki.hatenablog.com

とんがった言葉ではなく、心の温泉浴

『セロ弾きのゴーシュ・ぷかぷか版』の背景画を企画した金子さんが表現の市場の感想を送ってくれました。金子さんらしい言葉で「表現の市場」を語っています。 「心の温泉浴やあ・・・『表現の市場』」 1月末の日曜日、ぷかぷか村の人たちが劇『セロ弾きのゴーシュ~ぷかぷか版~』をやるというので、横浜の長津田にある『みどりアートパーク』の『表現の市場』に行った。 午前中、橋本で仲間たちとアートをやっていたので、自転車を飛ばして劇場ホールについた時には、『あらじん』の太鼓演奏や『はっぱオールスターズ』のラップは終わっていて少々がっくり。でもロビーには『表現の市場』の多様で柔らかなにぎわいが漂い、耳をすませばチェロの心地よい調べが流れている。 誘われるようにそっとホールに入るとほとんどの席が埋まり、300人くらいの人がチェロと太鼓のセッションを聴いている。これだけの人たちが、冬の午後をみんなで過ごそうと市場に集まって来ているのだと思うと、それだけであたたかい気持ちになった。 『表現の市場』の企画者である高崎明さんがよく口にする「障がいのある人達とは一緒に生きていった方がいい」というフレーズが浮かんできて、身体に浸みてくる。 そう、「浸みてくる」・・・このゆっくり温まるぬくもり感が実にいいのだ。 高崎さんの言葉は、昨年の津久井やまゆり園殺傷事件の容疑者の「障害者はいないほうがいい」に対応した彼独特の言い回しなのだが、それを言葉だけではなく、こんな風に実際に実感できる場を創りだしているところが彼の凄いところ。 ボクなんかは「優生思想はけしからん!」「自分の中の差別・加害者性に気づくべきだ!」とすぐにとんがった言葉を口にして、空回りばかりしてる。情けない限りなのだ。 そんな反省も込めて、ぷかぷか村の仲間たちの劇を見ていると、劇場全体が心地よい熱気に包まれているのに気づく。 舞台上の仲間たちの演技に合わせて、「ゴーシュ、なにやってんだあ」とか「トントン、タヌキですう!」といったセリフが客席から聴こえてきて、まるで炭酸温泉の泡(あぶく)のように舞台と客席の間を行き来しているのだ。 それが人のぬくもり、体感温度をつくりだし、ボクはすっかりゆるゆるになってしまった。 「こいつは凄いなあ」とボクは舌を巻く。 温泉浴でもするようにここで少しの時間を過ごしただけでも、きつく締めすぎていたボクらの頭のボルトは緩むような気がする。 今年の『表現の市場』で、もう一つ心に残ったのは休憩時間にロビーで歌ってくれた『ラブ・エロピース』のゆうじ(実方裕二)さんの歌声だ。 車いすに乗り、真っ赤な花模様の服を着こんで、首を大きく右に曲げて絶叫する白髪のゆうじさんは実にカッコいい。 歌詞は何を言っているのか、実はボクにはよく分からないのだけれど、シャウトするエネルギーがゆうじさんの身体を突き抜け、周りのボクたちの上に降り注ぐ。 ゆうじさんはきれいな舞台よりも、ボクらの身近なロビーや路上で歌ってほしいミュージシャンなのだ。 そんなゆうじさんの絶叫とぷかぷかの劇が共存する『表現の市場』は、不寛容と憎悪、戦火の拡大する世界の中では、とても大切な『心の温泉浴』のような気がする。 「心の温泉浴」いい言葉ですね。たくさんの人がぷかぷかに集まっているのも、「心の温泉浴」に浸っているのかも知れませんね。 相模原障害者殺傷事件について、ともすればとんがった言葉が飛び交いますが、とんがった言葉をいくら語っても社会は変わりません。大事なことは容疑者を生んでしまったような社会を変えることです。障がいのある人たちを排除するのではなく、いっしょに生きていこうとする社会を作り出すことです。金子さんのいう「心の温泉浴」を感じられる場所があちこちにできたなら、私たちはその社会に向けて希望を持つことができます。障がいのある人たちとフェアに向きあう関係を作っていれば、障がいのある人たちといっしょに生きていくといいよね、って思っていれば、「心の温泉浴」はどこでも誰でも簡単に作ることができます。

いっしょに作った舞台、いっしょに生きた舞台

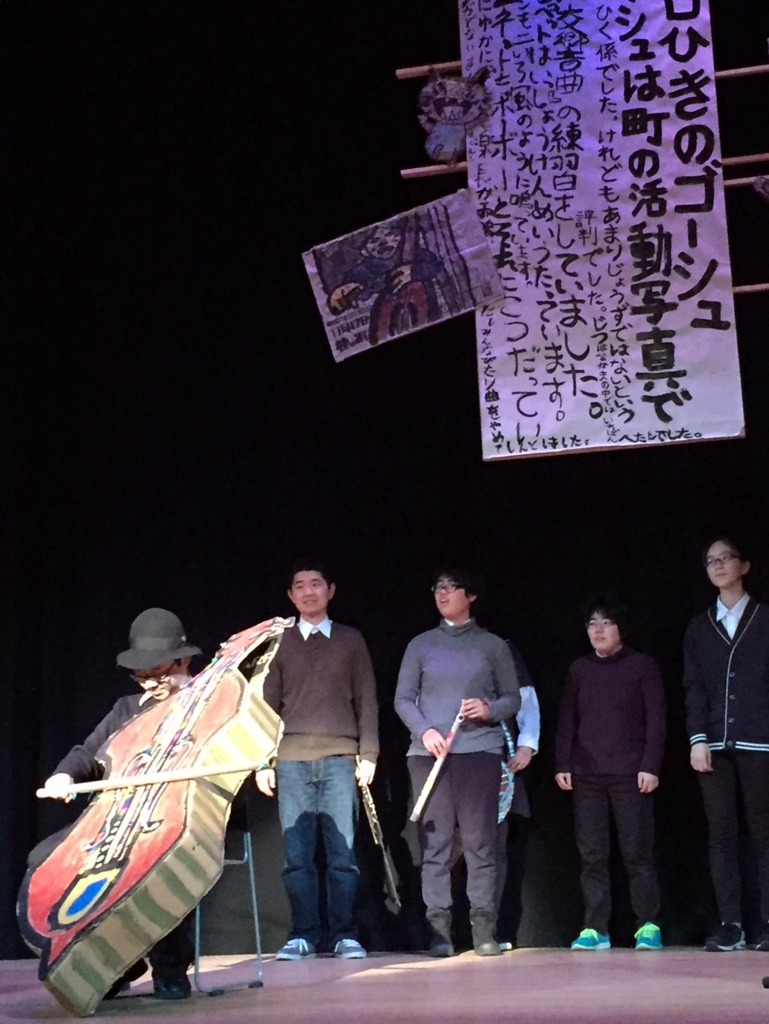

1月29日(日)第3回表現の市場をやりました。いつもなら次の日くらいにブログをアップするのですが、今回はさすがに疲れがたまって、ブログを書く気力がありませんでした。相模原障害者殺傷事件があって、いつも以上に気が張っていた気がします。 和太鼓のアラジンはいつものように力強い太鼓の演奏で、会場を圧倒しました。彼らの演奏を前にすると、彼らのことを「障害者」と呼ぶことはもうできない気がします。そういう相手を見下す言葉を、思いっきり跳ね返す演奏だったように思います。 「はっぱ隊」あらため「はっぱオールスターズ」も、相変わらず元気で、小学生の女の子は三代目J Soul brothersが舞台に出てきたと思った、とお母さんがおっしゃってました。それくらいかっこいい舞台でした。養護学校の卒業生たちが仕事をしながらこうやって舞台に立ち続けていること、自分を表現し続けることがすばらしいと思います。俺たちこうやって元気に生きてるぜ!って、舞台で叫んでいました。私たちの方が彼らに励まされている気がしました。 日本フィルハーモニーのチェロ奏者江原さんとぷかぷかのダイちゃんとのコラボ。相模原障害者殺傷事件で犠牲になった人たちへ捧げる「レクイエム」の演奏は、しみじみ心にしみました。みどりアートパークの館長さんは「涙がこぼれました」とおっしゃっていました。犠牲者のことを思い、涙を流す感覚をいつまでも忘れないでいたいと思います。その感覚がある限り、社会にはまだ希望があります。 その希望に向かって歩くために「上を向いて歩こう」の演奏がありました。中華鍋をたたいたダイちゃんの演奏が素敵でした。 ダイちゃんの演奏のセンスをいち早く見抜き、自らコラボを買って出た江原さん。 2月26日(日)杉並公会堂で行われる日本フィルハーモニーのイベントでダイちゃんといっしょに舞台に立ちます。 http://pukapuka-pan.hatenablog.com/entry/2017/01/22/164744 デフパペットシアターひとみの『蜘蛛の糸』。聴覚障害を持つ善岡さんと榎本さんの表現力が光っていました。こういう人たちがいるからこそ、表現の世界が豊かになるんだとあらためて思いました。 障がいのある人たちは、健常者といわれる人よりも劣っているのではなく、私たちにはない、ちがう能力を持っている人たちなんだと、デフパペの舞台見ながら思いました。そうやって謙虚に彼らとおつきあいすると、そこからとても豊かなものが出てきます。ぷかぷかのワークショップは、そういった思いでデフパペの人たちといっしょにやっています。デフパペの人たちも、同じような思いでぷかぷかさんたちとつきあっています。 そして『セロ弾きのゴーシュ ぷかぷか版』。今年はなんといってもひょんなことから私自身が舞台に立ってしまったことが、いろんな意味で大きな出来事でした。楽長に予定していたぷかぷかさんの調子が悪くて直前になって来られなくなったため、とりあえず臨時で楽長をやったのですが、そのまま本番までいってしまいました。 舞台に彼らと一緒に立つって、やっぱりいいですね。本気でゴーシュを怒鳴りつけたら、ゴーシュ役のショーへーさん、本気で怖がっていました。彼の目を見たとき、「ああ、この人本気でゴーシュやってる」って思いました。ふだんぷかぷかでは少しずれた感じで、彼と向き合っているのですが、舞台の上では本気でそれぞれの役を生きていた気がします。そういう関係でぷかぷかさんといっしょに舞台に立てたことがすごくよかったと思っています。 『セロ弾きのゴーシュ』を彼らといっしょに作る、というのは、こういう関係があって初めてできることです。何かをやってあげるとか支援するといった関係では、多分こんな舞台はできません。歌っている彼らの表情を見てください。この表情こそがいっしょに舞台を作る、ということであり、いっしょに舞台を生きる、ということです。 舞台の背景画、すばらしかったですね。 舞台の袖で、出番を待つこの真剣な顔 ファッションモデルのお姉さんたち、大活躍でした。 そして六日目の晩の演奏会。ぷかぷかさんたちも地域の方たちも、この真剣な表情。ツジさんがこんな表情をすることはふだんありません。 フィナーレ! 私たちは、どこまでも彼らと一緒に生きていくことを選択します。そんな思いがあふれた舞台だった気がします。 障がいのある人たちといっしょに生きていくことで、相模原障害者殺傷事件を超える社会を作っていきます。

プラス目線でおつきあい

相模原障害者殺傷事件を超える社会はどうやったら作り出せるのか、それは障がいのある人たちへのマイナス目線(「障がいのある人はなんとなくいや」「障がいのある人は怖い」「障がいのある人は能力が低い」「障がいのある人は効率が悪い」「障がいのある人は役に立たない」「障がいのある人は社会のお荷物」「障がいのある人は支援が必要」「障がいのある人は何かやってあげないと何もできない」「障がいのある人が来ると地価が下がる」「障がいのある人はいない方がいい」「障がいのある人は生きている意味がない」等々)をひっくり返すような、プラス目線のおつきあいを作り出すことではないかと思います。 事件はこのマイナス目線がもっとも不幸な形で現れたものだと思います。そうであればなおのこと、私たちはプラス目線のおつきあいを作り出さねば、と思うのです。いや、「ねば」という義務感を伴うものではなく、そういうおつきあいを作った方が「トク」という感覚でやりたいですね。 今まで何度も書いたことですが、私は養護学校の教員時代、障がいのある子ども達に惚れ込んでしまいました。マイナス要素をいっぱい抱え込んだ子ども達でしたが、それでも毎日おつきあいしていると、人としてきらっと光るものをいっぱい持っていて、なんかね、惚れ込んでしまったのです。この人たちのそばにずっと一緒にいたいって思うようになったのです。 その思いが「ぷかぷか」を作りました。「ぷかぷか」はですから、障がいのある人たちとプラス目線でおつきあいをしているお店です。「ぷかぷか」が作り出している楽しさ、おもしろさ、豊かさは、彼らとのプラス目線でのおつきあいの結果です。 1月29日(日)の表現の市場は、そのプラス目線のおつきあいが創り出す新しい文化のお祭りといっていいと思います。こういうおつきあいがちょっとずつ広がっていくといいなと思っています。社会が変わるとか大きな話よりも前に、プラス目線のおつきあいをすると、私たちがまず《トク》します。損得のトクです。トクの中身は表現の市場に来てもらえるとわかります。「え〜、なんだろう?」ってわくわくしながら来て下さい。 今朝の読売新聞でぷかぷかが紹介されていました。 http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index.php?読売新聞2017年1月27日

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。