第8回表現の市場をやりました。

今年も障がいのある人達のエネルギーが爆発した感じでした。すごいなぁ、すごいなぁ、とただただ圧倒されました。多くの人が思っている「障がいのある人達に何かやってあげる」なんて考え方がはずかしくなるほどでした。そういう考え方はおかしい、と彼らは全身で表現していると思いました。社会がね、少しずつ変わっていく予感がしました。それを彼ら自身がやっている、というところがおもしろいですね。自分らしく生きられる社会を自分でつくる。彼らが社会を引っ張っていく。なんか素敵じゃないですか。

あんなにもエネルギッシュで楽しい彼らとは、やっぱりいっしょに生きていった方がトク!としみじみ思ったのでした。

そして何よりも、彼らがこんなにも生き生きと自分を表現できる「表現の市場」の大切さを思うのです。新しい「文化」です。社会を豊かにする文化、それを障がいのある人達が生み出しています。

★このすばらしい舞台を裏で支えて下さった方々に感謝!ほんとうにありがとうございました。

いつものことながらアラジンの力強い太鼓

www.youtube.com

パワーあふれるはっぱオールスターズ

www.youtube.com

シーホース工房 紙芝居ミュージカル「竹の里ものがたり」。途中でねずみさんがひとり乱入(?)したが、そのまま何の問題もなく進んでいく雰囲気が表現の市場らしく好き、という感想が上がっていたが、表現の市場の大事な部分を言い当てている気がしました。

www.youtube.com

クラリネットとピアノの演奏

www.youtube.com

ぷかぷかは半年かけて作った芝居『フレデリックぷかぷか版 地球はあと90秒』を発表。台本にないセリフが時々飛び出し、その言葉がなんともおかしかった。ぷかぷかさんここにあり、という感じ。

www.youtube.com

そらくんとこうちゃんが途中で舞台に入ってきましたが、何の問題もなく進行するところがぷかぷかの舞台。この限りない自由度はいったい何なんだろう。

www.youtube.com

www.youtube.com

表現の市場を見た人達の感想

●紙芝居は内容もよかったが、途中でねずみさんがひとり乱入(?)してもすんなりと進んでいく雰囲気が表現の市場らしくて好き。

●悲しいことが多い中、希望が持てる。心があたたかくなりました。

●どのプログラムも味があってステキでした。台本どおりではない余白を楽しむ、ちょっと待つ間も舞台と観客、この空間にいるすべての人と共有できた不思議であたたかみのある市場だなと思いました。

●フレデリックぷかぷか版、表現や演技に奥深さがあり、クオリティが高く、練習の成果が出ていました。また音楽も独創的でよかったことと、独特の間合いがなんともいえずよかったです。

●毎回すばらしい時間。あしたも生きていこうと思える表現の市場。ありがとう!

●あらじんからは力をもらい、はっぱオールスターズからは愛をもらい、シーホース工房からは人間というものを考えさせられ、ぷかぷかさんからは優しさをもらいました。

●たからくんの「春になったら高校に行きたい」確かに聞きました。

●ぷかぷかさん、私は、舞台にじっとしてられない数名が良い意味で気になり、楽しかったな。彼らばかり見ていたくらい。舞台を自由に動き、でもいい場所を見つけて空気みたいに存在してた長身の少年たちや、舞台から勝手に降りてまた上がった少年とか。 ストーリーをゆっくり追いながら彼らをずっと見ていた。あの場をああして生きて、しかも自分は見られてる意識は強く、楽しんでる。

●初回から参加している人達の成長を感じました。新しい人達の参加もあり、広がりを感じました。

●シーホース工房、お話しと音楽が合っていて、とてもすばらしかったです。

●去年よりパワーアップして、とても楽しくて、なんだか笑ってしまうそんな時間でした。

●和太鼓すごい!圧倒される。はっぱオールスターズ、歌うまい、ダンスうまい、なんだか懐かしいメロディ。最高!シーホース工房、しっとりととても引き込まれる作品で、音楽、絵ともによかったです。ぷかぷかさん、みんながとても楽しんでいて、素敵でした。

●たからくん、だれでも学びの場はあってこそ。応援しています。

●それぞれのパフォーマンス、すべてよく練習されており、とてもよかったです。企画もよく考えられており、考えさせられることも多かったです。何よりもみなさんが楽しんでパフォーマンスされているのが伝わってきました。来年も楽しみにしております。

●すごく元気をもらえる内容でよかったと思います。

●フレデリックのクラリネットの演奏、すてきでした。

●どの演目も見応え、聴き応えがあって,すばらしかったです。

●小さな〔あるいは大きな〕ハプニングも楽しかったです。

●今まで注がれたみなさまのエネルギーに敬意を表します。

●フレデリックは昔から〔50年以上〕好きな絵本でしたし,ぷかぷかしんぶんを読んでいたので楽しみでした。後半はかなりストーリーがハチャメチャでしたが、演じている人達が楽しそうでよかったです。大道具も素敵で楽しい。ほんとうに人は人とともに生きていくのですね。そして光と熱が必要。

●すばらしいパフォーマンスでした。表現するパワー、表現の自由、表現し続けること、それを今回もたっぷりと味わっています。どれもが真実。普段、自分が見失いがちなものを,心の底から感じることができました。すばらしい時間をありがとう。

●ぷかぷかのフレデリック、セリフもあり、表現がむつかしい中、アドリブもあり、自然な姿が見られてすばらしかった。あれだけの場面転換があって、演じるのは大変だったと思います。スタッフのみなさま、お疲れ様でした。

●笑える場面、ほっこりする場面があって、楽しかったです。

●太鼓の演奏では鍛えられて身体から力強い青がすばらしかった。

●はっぱオールスターズはすばらしいエンターテイナー集団と感じた。境川の歌の数々、作詞、作曲、パフォーマンス、すべておもしろかった。

●クッキー、ドリンクがとてもおいしい、かわいい。

●大根・柚子ドリンクが,あたたかく甘く体にしみました。

●「光のおにぎり」受け取りました。来てよかったです。すべての人が楽しそうに輝いていて、うれしくなりました。

●また来年も開催をお願いします。

●テーマがしっかりあって、とてもよかった。

●ひとりひとりが楽しそうに参加していて、ステキでした。

●ぷかぷかの芝居、マイクが十分入ってなかったかな。ストーリーはわかるけど、つぶやきも聞きたかった。

●たからくん、「春になったら高校に行きたい!」行こう!

●竹の楽器を使った芝居がすばらしかった。

●いろんなジャンルがあり、思っていた以上です。みなさんが普段から取り組まれていることが知れてよかったです。

●年々内容が充実しており、みなさんの一生懸命演技する姿を見て元気をもらいました。来年も楽しみにしています。

●同じ表現でも様々な形があるのがよいなと思っています。

●「フレデリックぷかぷか版」明るい希望が持てる終わり方でした。

●みなさんの日頃の練習の成果が、楽しさといっしょに伝わってきました。ひとりひとりの命のエネルギーを感じられるパフォーマンス、

●「表現の市場」の名前のとおり,それぞれが表現できていたと思います。自由な発想と自分の思いを表現する場。すばらしいと思います。

●ぷかぷかのお芝居はフレデリックのお話に付け加えられたお話。おもしろかったです。私が何に感動したのか、多分ひとことでは書けないです。光や色を表現する方法がすばらしく、感動しました。 みんなが集まってくるところ、助け合うところ,こどもに見せられてよかったです。フレデリックを知っていたうちの子は食い入るように見ていました。 こうやって人はあたたかくなるのだな。フレデリック、ありがとう!

●あらじん、聞き応えがあり、すばらしかった。はっぱオールスターズも楽しかったです。フレデリックのお芝居は、ぷかぷかさんらしい舞台でした。

●舞台に立つ方達の楽しい気持ちが見ている私にまで伝わってきました。「表現の市場」のぷかぷかさんのねずみの絵が、何度見てもおもしろいです。ぷかぷかさんのお芝居は個性豊かなねずみたちが,とてもかわいかったです。

●和太鼓のパワー、愛のある歌、竹の独特の世界、音色に癒やされました。ぷかぷかさんのお芝居、たくさんのセリフ、すばらしいですね。

●あらじんでは感動を、はっぱオールスターズは楽しさと愛を感じました。どちらもこのパフォーマンスをするのに,すごく練習したり工夫したのだと思うと、拍手にも力が入りました。両方とももっと見ていたいと思いました。 シーホース工房は音楽、イラストがステキでした。ぷかぷかの舞台はアドリブ?セリフ?いろんなアクシデントありでしたが、進行チームの方達のおかげで、またみなさんの個性もあり、楽しめました。販売されていたパンがおいしくて、係の方の対応もよかったです。〔東京目黒区から来ました〕

●あらじんに圧倒され、はっぱオールスターズに大笑いしながらいっしょに歌い、シーホース工房の言葉語りと竹の音に目を閉じて想いをはせ、ぷかぷかさんのフレデリックのみんなと空を見上げました。冬の間のために、私も色をとっておこう。

●いつもあたたかい空間をありがとうございます。入ったとたん、パーッと明るい気持ちになりました。

●虹色お菓子さんの柚子ドリンクとシフォンケーキも抜群においしかったです。

●毎回すばらしい時間。あしたも生きていこうと思える「表現の市場」。ありがとう!

●たくさん笑って幸せな気持ちになりました。

●こんなに立派な発表会が拝見できて、とてもうれしいです。彼らの可能性を広げて下さって、周りの方々の大変な努力に感謝しています。

●出演されたみなさまのひたむきさ、丁寧さ、緊張しつつ楽しんでいらっしゃる様子、すばらしかったです。

●「表現の市場」というだけあって、みんなそれぞれ好きに表現していて、思いが伝わってきました。その人その人のよさがでていると感じました。とてもよかったです。

●ロビーは広くて販売も見やすく感じがよかったです。売っている方達の対応もよく、買いやすかったです。

●和太鼓グループにいた小さな子、音が苦手なのか耳を押さえての参加がなんとも愛らしかった。これこそインクルージョンですね。

●アナウンスがとてもステキでした。アラジンの和太鼓は迫力と楽しさの両方があり、かっこよかったです。はっぱオールスターズの「なんでもOK!」と境川への愛、すばらしいステージでした。シーホース工房の紙芝居、音楽劇では、様々な音が印象的でした。フレデリック、ぷかぷかさん達のチームワークがよかったです。バラを植えよう!すばらしい歌でした。

●あらじん、たくさん練習したんですね!活気がありよかったです。 はっぱオールスターズ、毎年おもしろく、又社会問題も取り入れてすばらしい! シーホース工房、音楽は心地よく、絵もあたたかく優しい、語りもとても上手でした。 ぷかぷかさん、はじまりの生演奏、ステキですね〜,音楽ってほんとうにいい。舞台の道具も毎回すごいです。いろんなねずみさんがいて楽しかった。ねずみさんの四季がおもしろかった。和やかな時間でした。

●大根・ゆず茶、とてもおいしかったです。どうやってつくるのかしら。

●ひとりひとりの自由な発想を楽しむことができました。

●竹細工もステキでした。販売エリア値展示エリアをそれぞれまとめてもらった方がわかりやすかったです。

●フレデリックのクラリネットの音楽が感動的でした。

●初めて見ましたが、すばらしかったです。また来たいです。

●色々売っていて、見ていても楽しかったです。

●みなさん、とっても頑張っていることが伝わって、元気をもらいました。

●境川、地元愛がうかがえた。青葉区にも来て欲しい。

●あらじん、迫力がすごくてかっこよかったです。和太鼓は誰もがかっこよく演奏でした、とてもいいですね。 はっぱオールスターズの「相鉄線の歌」なかなかかっこよかったです。みんなで歌えたら一体感が出るのかなと思いました。

●あらじんの和太鼓、4歳と8歳の子が真剣に見ていました。 はっぱオールスターズ、とても楽しそうで元気をもらえます。 シーホース工房、紙芝居効果音楽がすばらしかった。 この企画をしていただいてありがとうございます。

●演者の方々の一生懸命のパフォーマンスに心をうたれた。すばらしい作品をありがとうございました。

●「表現の市場」というだけあって、すべての出演者が全力で楽しみ、場を盛り上げ、表現していたと感じています。私としても、楽しい時間を過ごすことができたので、今日という一日が大変価値あるものに感じられました。ありがとうございました。

●舞台に上がる出演者のみなさん、みんな生き生きとしているので、見ているだけでうれしい気がしてきます。

●あらじん、みんな一生懸命で迫力がありました。 はっぱオールスターズ、大和を、境川をどれだけ愛しているかがよく伝わってきました。 シーホース工房、竹林を再生しよう、放置竹林をなくそう、映像、音楽でたくさん伝わってきました。 ぷかぷかさん、ねずみが主人公の音楽劇、個性が輝いていました。 3時間があっとという間でした。

●みなさんの表現、心とからだ全体を使っていて、見ていて楽しかったです。 好きなこと、夢中になれることがあるってステキだなと思いました。自然と笑顔になれた時間でした。

●会場の雰囲気があたたかく,いい空間だった。

●はっぱオールスターズ、自転車で境川を走ったことを思い出した。いつまでも清流であれ、と願う。

●どのプログラムもとてもわくわく楽しく、元気をもらいました。このような場をつくられたみなさんの努力に感謝します。

●はっぱオールスターズの歌、相鉄線の車両で流れるといいですね。

●前を向く元気をもらいました。

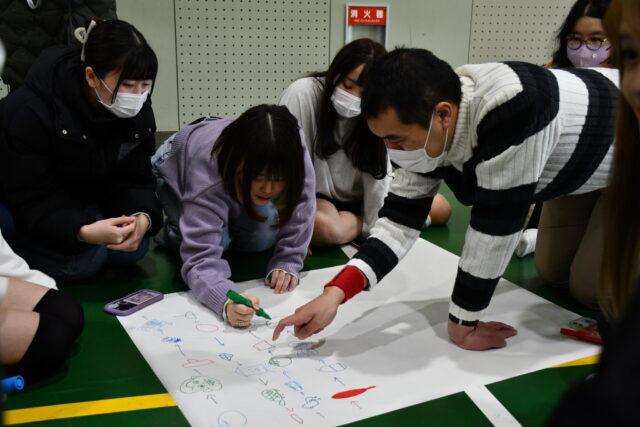

演劇ワークショップに参加した人達の感想

●8月から作ってきた『フレデリック』演劇大詰め

通し稽古が始まる

ザックリとした脚本も出来上がってきた

一つ一つの場面の確認作業を行いながら通して表現になって行く

メンバーの熱い想いが、熱量を伴ってひとつになっていく

この集中のプロセスがすごい!

それぞれのメンバーが自分らしく輝いている

「僕たちはふだん通りさ!」

エンディング、みんなで歌う『薔薇を植えよう』の場面ではで本当に薔薇のつぼみが開花する様子が目の前に思い描かれ、心が躍る思いにさせられた

1月28日の本番をワクワクと待つ

いざ本番

今までの練習の中に全てが宿り、最終場面の一輪の薔薇に思いが詰まっている

原本のフレデリック本から派生していく現状の地球環境の物語!

サブタイトルには地球はあと90秒とある

あまりその意味づけを考える事もなく場面ばめんに向き合ってきていたのだが

最終日のワークの場面で突然甦るかの如くその意味する深さに気付かされる

なんて大切なことに向き合っていたのだろう!

よし!

思いっきり表現しよう‼︎

チームが一丸となってひとつひとつの場面を作っていく

そんな中でもこのチームの持つおおらかさとユーモアがアクセントになって演じるものも、観るものもクスッとなってしまうのである

ともかく面白くて楽しい時間が過ぎていった今日の本番

皆さまお疲れさまでした

攝さんの応用演劇の手法、そしてプロの裏方に支えられ極上の体験を味わうことができました。ありがとうございました。

●〈息子〉

だれがこおりをとかすの、ちょうちょうさん、ぱぴぷぺぼっつん、グランド電柱 ばらをうえよう、さいごにうたったね!すずめうたったね!

ぶたいママはどうだった?こーちゃんはぶたいたのしかった!

またぶたいやる!

〈母)

理事長の高崎さんから、「演劇ワークショップどうする?」とお誘いいただいて、ちょうどバタバタしている時期ではありましたが、「Secret of pukapuka」の映画を数年前に見て、いつかは参加したい!と思ってたこと、今年ならいける気がする…!と、タイミングと勢いで参加しました。

演劇ワークショップは、ただの発表会ではなく色々なものが詰まっていました。

中に入ってみたら、楽しい仕掛けにドキドキワクワク。

ワークショップ中に、息子と離れた方がいいよ、と言われて、

けれど息子がくっつくときの理由は多々あって、わたしのコンディション不良のときと

あとは周りの参加者と息子のやきもちのせめぎ合いとか。

そんな模様もありながら。色々な風景があって面白かったです。

毎回、最後には全員輪になって一言振り返り。

もちろん息子も。自分で言う!と発表する姿はキラキラしてました。

私はすぐに言葉にならなくて、いつも本当に伝えたいはずの感想は奥底にいて、しょうもない事しか言えないな、とガッカリして、数日経ってから言葉になることもあったり。情報量が多いと消化するのに時間がかかったり、そんな自分自身の発見もありました。

参加者、運営の皆さんの感想を聞くことも毎回楽しみでした。視点が面白かったり、まるで詩のような感想を言う方もいたり。

参加者の皆さんと関係性が深まって、みんなで作るのって楽しいな、と思いました。

ありのままと自分らしくは違う、ということも聞きますが、私の見えてる世界では多分一緒かもしれないなと。いま私たちに本当に必要なことが、ここにはあると思います。

愉快な楽しいことをしようとする先輩方、みんながお互いを尊敬し合っているのも伝わり、そんな皆さんに出会えるのは最高でした。

一人一人がその人らしく(自分自身も)、

それでいて舞台を成立させる運営陣の懐の深さと人間性と技術力と…みんなの見えない糸のようなものがつながった、とピアニストのあみちゃんが仰っていましたが、そんな空間にいられることがなんて贅沢な幸せな人生だろうと。

一言二言では言い表せなくて、数日、数ヶ月、数年後に出てくるものもあるとは思いますが、それでも一言でまとめるなら、

最高!で楽しかった!!です。

おつかれ様でした。自由にできるのは運営の皆さん、ぷかぷかさんのおかげでした。

ありがとうございました。

表現の市場がどうか、続きますように。

機会とタイミングが合えば、是非参加してみることをお勧めします。

●とうとう発表会(表現の市場)が終わった。というより終わってしまったという感じだろうか。 昨年8月からこの1月まで、短い時間ではありましたがその間にお会いできた人たち全ての方々に感謝と出会えてよかったという気持ちでいっぱいです。 こんな充実感を味わえて幸せだと思います。 これまで、長いようで短い時間でしたが、ぷかぷかさんたちと同じ時間を共有し、ぷかぷかさんたちのおかげで「何事も何とかなるさ」と思えるようになり、本当に「何とかなった」ことを体で感じることができた充実感! スタッフの方々には本当に頭が下がります。見えないところでどれだけのご苦労をされていたことか。 ぷかぷかさんたちと一緒に場面を考えたり歌ったり、小道具を作ったりした時間、また何気ないおしゃべりができたことが私にとってはかけがえのない心の栄養となりました。 そして素晴らしいと思ったのは、ルーティンである始まりの挨拶と、最後にみんなで輪になって右手を上に交差して手を繋いで行うお疲れ様の挨拶です。これはみんなの絆を作るのに役立っていたのだと思います。 短い時間ではあったけれども、いつも自然体のぷかぷかさんたちに癒され、笑い、優しいスタッフさんたちに包まれて、本当に幸せな経験でした。 「こうしなくちゃいけない」とか「こんなことをしたらおかしい」という、大人になるに従って作られてきた窮屈な既成概念に縛られている狭い心が、ぷかぷかさんたちと接したことで少し解れたような気がします。 そして、特に私がこのワークショップを通していちばん感じていたことは「誰も排除しない」「どんな意見も否定しない」「最後まで待つ」「何事も受け入れる」というスタッフやぷかぷかさんたちの広い心と、そのことの大切さです。そんな中にいれば、誰でも安心してどんな自分であっても否定せず受け入れられるようになるし、自分と違うものも受け入れられるようになるのではないかと。 それは誰もが「ありのままの自分でいていいんだと思える」ということです。 私はたまたまこのような機会に恵まれましたが、 このような体験、あるいは状況が「限られた場所と人の特別なこと」として語られるのではなく、「それが当たり前」の社会になることを願います。

●この度は、ぷかぷか演劇ワークショップに参加させていただきありがとうございました。 娘の発熱で挨拶もままならず、本番前日までしか参加できず今までの練習はなんだったのかとハートブレイクな日々を過ごしておりました。 やっと回復してきていますが、初めて3日間発熱してました。 致し方無いとはいえ、参加できず申し訳ありませんでした。 そして先ほどYouTubeで本番のエンディング動画拝見しました。 みんな生き生きしていてとても楽しそうで、そこにご一緒できないことは本当に残念な気持ちでした。 でも、ふりかえると皆さんとの練習の日々は、心が耕される時間でした。 こうちゃんとセレンちゃんが自然に楽しく遊んでる姿に癒されたこと、ふたみさんの悩み相談を受けたこと、そらくんとタカラくんのお母様のどこまでの穏やかなエネルギーとずっと笑顔なところに度肝抜かれたところ、こうちゃんのお母様に学校に話など聞けたこと、pukapukaさんたちとあーでもないこーでもないと演技のアイディアを話し合ったこと。 本番のワクワクや達成感を味わえなかったのは本当に残念でしたが、かけがえのない体験をいただけました。 このような機会をいただき心より感謝いたします。 こうちゃん親子とも会えるかなぁと願いつつ、またpukapukaさんにお邪魔させていただきます。

●演劇など出来るわけが無いと、ずっと思い込んでいた。それが、高崎さんに誘われて、ぷかぷかさんの皆さんと一緒にやるんだったら、出来ない事もないか、と思い、夏からずっと一回も休まず参加出来た。これは自分にとっても凄い事。 最初から本番に向けての、練習かと思ったが、そうでもなかった。本当が近づいて来ると、流石にどんな流れになるかさっぱり分からないので、本当に出来るのか、心配になって来たが、いざ本番になって見て、なるほど今までの積み重ねで、一人一人の動きと発する言葉を上手く活かして、本番に向けての練習だったのかな、と納得したが、いざ本番になって、色んなハプニングが起きたが、それはそれでとても笑ってしまったが、逆にそのハプニングが面白かったな〜なんて感じてしまった。 多分観て下さる方も、きっとキチっとした演技を求めていない方も多いかと思い、此方もあまり緊張もしないで、挑戦させて頂いたので、終わった後の充実感が、とても爽やかな感じでした。 だけど、この準備に関わった方達の大変さを考えると、何とも贅沢な経験をさせて頂いたんだろうと、心の底から思ってしまった。 本当にありがとうございました。

●「春になったら」

4年前に参加して以来ずっと演劇ワークショップやりたいと言い続けて、すっかり舞台に魅了されたそらは、リハーサル前からステージをウロウロと。あまり主張するタイプではない彼だけどこんなにも好きなんだと改めて実感。

まさか他の団体の舞台にまで上がってしまうとは

というアクシデントもあったけれど、あれは伏線だったのか!!なんて前向きに捉えてくれた人多数…ありがたかった

「舞台と友だちなんだね」と言われるほど舞台好きになってしまったよう。

反対にたからは、前日からのリハーサルでクタクタで直前に大爆発

ちょっとパニックになってしまったけれどお昼をしっかりと食べて、出番までぐっすり眠ってスッキリして本番に臨めた

何より印象的だったのは最後の「春になったら」の場面。

舞台で公私混同

いや、みんな自分のしたいことを発表する場面だったからいいのです!

「春になったら、高校に行きたい!」

たからの想い。

たくさんの人が聞いてくれた

今回、「フレデリック ぷかぷか版」

あちこちで戦争が起き、環境破壊が進む中希望が見出せない世界。それでも私たちに希望はきっとある!そう思えるストーリー。

本当にたまたま、今、私たちが立ち向かっていることにも通じたストーリーになっていて、巡り合わせを感じました。

最後、「ばらを植えよう」を歌いながら泣きそうになりました。今、私たちはばらを植えている。それが希望になるように。

歌いながら前を向く気持ちになれました!!

うん!私たちはきっと大丈夫

舞台終了後、私たちのグループを引っ張ってくれていたしおりんの話がまた泣けた。

「ぷかぷかさん、そらくんやたからくんが、疲れたー、やりたくないーって素直に言う言葉を聞いて、そりゃそうだよなぁって思えた。私たちは我慢することを覚えてきてしまったからそう簡単に言えないけど、そうした気持ちを抑え込んでいしまっているから、そうやって素直に表現してくれることにホッとできた。だから私たちは一緒にいた方がいいんだって思った。」

学校に行けなくなりかけていた子どもたちが、そらやたからと出会い、そばにいるだけで元気を取り戻したという話は何度も聞いていた。大人がどんなに配慮しても通用しない子でも、そうした子たちが安心を得られるのは多分、そらやたからが躊躇わず自分を表現していたからだ。

そんなことを思い出した。

「ともに育つ」ことを大人はもっと信じた方がいい。そう確信させてくれた言葉でした。

障害があってもみんなと一緒に学び、学校生活を送りたい。

その想いを胸に2月14日、たからは受験します!!

どうぞ応援してください