ぷかぷか日記

人権研修会

区役所で人権研修会 様 子 を う か が っ て い た 参 加 者 の 職 員 さ ん た ち が 自 然 と 笑 ...

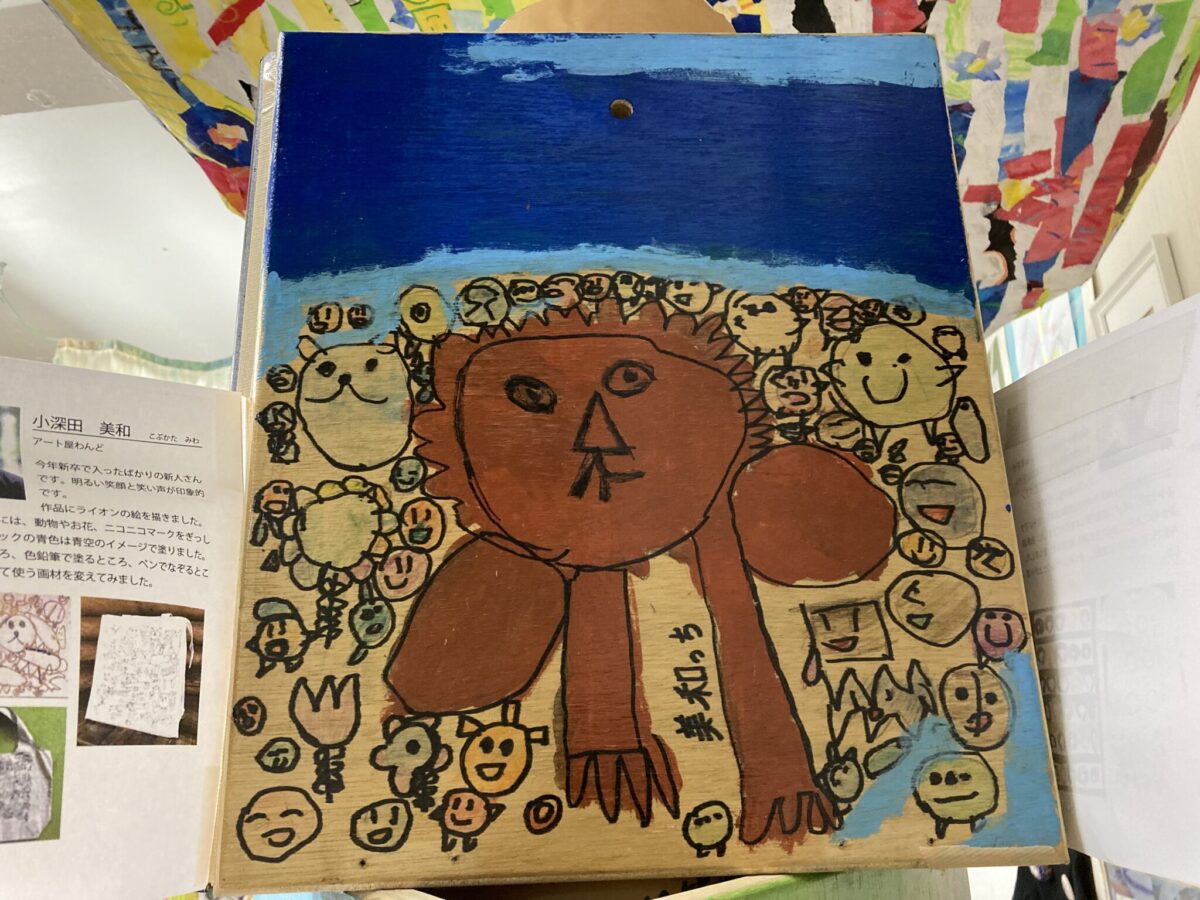

10月10日(火)緑区役所で人権研修会をやりました。人権に関する話をするだけではつまらないので、前半1時間をぷかぷかさんといっしょに簡単な演劇ワークショップ、後半1時間をワークショップの体験なども踏まえての話し合いをしました。 演劇ワークショップはこんなことやりました。 ネイムwithアクション 自分のニックネームと何かアクションをやります。思いのほかみんなのびのびとやっていましたね。なんかふわっと解放された感じ。こんな時間がとても大事。 課長さんもこんなことできるのが演劇ワークショップ。 今回の企画は課長さんによるもの。 うた「まるまるまる」 昔フィリピンで演劇ワークショップをやった時に覚えた歌。一気に場が盛り上がります。 www.youtube.com ドラゴンテイル 6,7人ずつでドラゴンを作り、尻尾を取り合うゲーム。体が熱くなり、テンションがグンと上がります。 花になる 今度は静かに。ひとりずつ、まずは地中の種。だんだんあたたかくなって、芽が出て、花が咲く。気持ちにいい風が吹いてきて花が気持ちよさそうに揺れます。人前でこういうことをやることに意味があります。。グループごとに発表。 www.youtube.com コミュニケーションゲーム 「早並び競争」幅跳びは自信のない人から順番に飛んでいくと、最後の人はものすごく飛ばないといえけなくて大変。 「笑いの階段」 笑いをだんだんふくらませていく ジェスチャー伝言ゲーム。ペンギンと花火をジェスチャーで伝える。部長さんもぷかぷかさんに伝えるのに苦労していました。でも楽しそう。 ギブミーシェイプ (かたちをつくる) ライオンを作る。 ライオンの鼻先に蝶々が飛んでくる ぷかぷかさんにインタビュー どんな仕事をしているか、好きなことは?好きな時間は?彼女、もしくは彼氏はいますか?などを聞きます。 インタビューを元に「ぷかぷかさんの一日」というタイトルで4コママンガを体で表現。 2コマ目、突然、全員がムンクの「叫び」の表情に。さて何が起こったのでしょう。 参加したみなさんの感想 ●今 日 は 楽 し い 時 間 を あ り が と う ご ざ い ま し た 。短 い 時 間 で し た が 、ぷ か ぷ さ ん た ち と ゲ ー ム や イ ン タ ビ ュ ー 、そ し て 演 劇 ワ ー ク ショ ッ プ を 実 施 す る こ と に よ っ て 、毎 日 の 仕 事 や 生 活 で つ ら か っ た こ と が 一 気 に 吹 き飛 び 、 な ん だ か と っ て も 心 が 豊 か に な り ま し た 。 。 本 日 の 研 修 を 通 じ て 、 「 み ん な と た く さ ん 笑 っ て 、今 を 楽 し く 過 ご し 、そ し て お 互い に 助 け 合 え る 関 係 ( 世 の 中 ) っ て 、 と っ て も 素 敵 」 と 思 い ま し た 。 こ れ か ら 社 会 全 体 が そ う い っ た 方 向 に 進 ん で ほ し い な 。そ の た め に は 、自 分 に は どん な 行 動 が で き る か 、 あ ら た め て 考 え て い き た い 。 ●ワ ー ク シ ョ ッ プ で は ぷ か ぷ か さ ん た ち と い ろ い ろ な 動 き を す る な か で 、 ど の グ ル ープ の ぷ か ぷ か さ ん も と て も 生 き 生 き と そ の 瞬 間 を 楽 し ん で い る よ う に 感 じ ま し た 。 私 の グ ル ー プ に い ら し た 小 深 田 さ ん へ の イ ン タ ビ ュ ー の 時 に は 、 日 々 い ろ い ろ と 変 わる 仕 事 の 話 や 、 絵 を 描 く 話 、 値 札 ラ ベ ル を 書 く 話 な ど を し て い た だ き 、 非 常 に 楽 し く生 き て い る こ と が 伝 わ り ま し た 。 高 崎 様 の 話 の 中 で 「 彼 ら は 規 範 ・ 規 律 に 縛 ら れ ず 、 自 由 」 と い う 話 が あ っ た か と 思 いま す が 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 通 し て も ぷ か ぷ か さ ん た ち は 自 由 に 、 そ し て 日 々 楽 し く 生活 が で き て い る の だ な と 実 感 し ま し た 。 ま た 、 お 話 の 中 に 「 支 援 」 と い う の は 上 か ら目 線 の も の で あ り 、 「 共 に 生 き る 」 と い う こ と が 大 事 と い う 話 が あ り ま し た 。 正 直 お話 を 聞 く ま で は 「 支 援 」 が 上 か ら 目 線 の も の で あ る と い う 認 識 さ え な か っ た た め 、 衝撃 を 受 け ま し た 。 わ れ わ れ の 組 織 に は 高 齢 障 害 「 支 援 」 課 、 こ ど も 家 庭 「 支 援 」 課 、 生 活 「 支 援 」 課 など 多 く の 課 に 支 援 と い う 言 葉 が あ り 、 実 際 に そ れ ぞ れ の 状 況 の 方 を 「 支 援 」 し て い ます 。 行 政 と し て そ れ ぞ れ の 方 と 関 わ る 中 で 支 援 で は な く 「 共 に 生 き る 」 た め に は ど のよ う な か か わ り が で き る の か 。 高 崎 様 の よ う に 障 害 を お 持 ち の 方 と 直 接 関 わ り 、 「 共 に 生 き る 」 を 体 現 さ れ て い る 方と し て は 、 行 政 に ど の よ う な こ と を 期 待 す る の か 。 そ ん な こ と を 考 え る 時 間 と な り まし た 。 貴 重 な 時 間 を い た だ き あ り が と う ご ざ い ま し た 。 ● 演 劇 と い う 、 自 分 だ け ど 自 分 じ ゃ な い 者 に な り き る 形 式 を 利 用 す る と 、 普 段 の 自 分で は し な い よ う な 動 き が 出 て く る の が 楽 し か っ た で す 。 そ ん な 中 で も 、 自 己 紹 介 で のワ ン ア ク シ ョ ン で は 、 参 加 者 各 自 が 個 性 の あ る 動 き を し て お り 、 自 分 を 表 現 す る 練 習に な り ま し た 。 そ ん な 活 動 を 日 々 し て い る か ら な の か 、 ぷ か ぷ か さ ん た ち は と て も オー プ ン で 親 し み や す か っ た で す 。 活 動 当 初 の お 話 の 中 で 、 「 飯 が ま ず く な る 」 と ク レ ー ム を 入 れ た 方 の 話 が あ り ま し たが 、 周 囲 の こ と を 気 に し す ぎ る 方 が い る も の だ な と 思 い ま し た 。 他 の 人 は 他 の 人 ! 自分 の 命 や 人 権 に か か わ ら な け れ ば 、 他 人 の 自 由 の 領 域 ! と 割 り 切 れ る 人 が 増 え る と いい の か な 、 と 考 え て い ま し た 。 ●も と も と ぷ か ぷ か フ ァ ン の 一 人 で 、 受 講 が 楽 し み だ っ た 。 い つ も パ ン を 売 っ て い ると き の 、「 あ り の ま ま で い い 」感 じ で い き い き と 仕 事 さ れ て い る 姿 が 大 好 き 。ぷかぷかしんぶん も 、い つ も い い こ と が 書 い て あ る 。 研 修 で の ひ と つ ひ と つ の お 話 は 、 実 体 験 に 基 づ い た 深い お 話 と 思 っ た 。 パ ン ツ を は か な い お 子 さ ん の 話 で は 、 気 負 っ て な い 姿 で い い 、 と 、気 持 ち が 楽 に な っ た 。 深 く 感 激 し ま し た 。 彼 ら ( ぷ か ぷ か さ ん ) と い る と 楽 し い と い う の が 感 じ ら れ た 。 豊 か な 人 生 に つ な が るこ と を 感 じ ま し た 。ま た 、著 書 5 冊 を「 ぷ か ぷ か オ ン ラ イ ン 」で ま と め 買 い し ま し た 。サ イ ン が 楽 し み で す 。 ● ゲ ー ム や 作 業 を ぷ か ぷ か さ ん た ち と 一 緒 に 行 う 中 で 、 自 然 と 非 常 に 温 か い 気 持 ち にな り 、 ま た 、 い ろ い ろ な 表 現 の ア イ デ ィ ア が 自 然 に 湧 い て き ま し た 。 共 に 生 き る と いう こ と の 感 覚 の 一 端 を 、 こ の 研 修 を 通 じ て 感 じ さ せ て い た だ く こ と が で き た と 思 い ます 。 ●高 崎 理 事 長 の 「 教 員 と し て 障 害 の あ る 子 ど も た ち と 一 緒 に 過 ご し て き た 中 で 、 「自 分は 自 由 に な れ た 」 と い う お 言 葉 が 非 常 に 印 象 に 残 り ま し た 。 こ の 「 自 由 」 と い う のは 「 ル ー ル を 破 壊 す る 」 と い う こ と で な く 、 「 こ う あ る べ き だ と い う こ だ わ り を 捨て る 」 と い う こ と と 理 解 し ま し た が 、 人 権 を 考 え る う え で 、 非 常 に 重 要 な 視 点 だ と 思い ま し た ● 高 崎 理 事 長 の お 話 の 中 で 、 N P O 法 人 の 設 立 ・ 運 営 の 大 変 な 点 や 、 ご 自 身 の 養 護 学校 教 員 と な っ た き っ か け 等 が 非 常 に 興 味 深 か っ た で す 。 ぷ か ぷ か さ ん も 色 々 な 個 性 の方 が い る の だ な と い う こ と を 本 日 の 研 修 を 通 じ て あ ら た め て 認 識 し ま し た が 、 お 話 の中 で ご 紹 介 の あ っ た 、 寝 て ば か り い る ぷ か ぷ か さ ん が 人 気 者 に な っ て い る と い う お 話が 、 ど ん ど ん 不 寛 容 に な っ て い る 現 代 社 会 に お い て 、 そ の よ う な 方 も 受 け 入 れ て 共 に生 き る こ と の 寛 容 さ の 大 切 さ を 学 ば せ て い た だ き ま し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。 ●障 害 理 解 は 座 学 で 学 ん で も 、 そ の 場 限 り の も の に な り が ち で す が 、 障 害 者 と 過 ご す経 験 は 、 記 憶 と し て そ の 後 に ず っ と 残 る と い う こ と が 改 め て 実 感 で き ま し た 。 障 害 者 と 健 常 者 と い う 関 係 で 捉 え る の で な く 、 あ く ま で 人 と 人 と の 関 係 で 接 す る こ とが 、 あ ら ゆ る 差 別 や 先 入 観 か ら 自 由 に な れ る 方 法 だ と い う こ と も 実 地 に 学 べ た よ う な気 が し ま す 。 ●み ん な で 「 ニ ッ ク ネ ー ム 」 や ポ ー ズ を 一 人 ひ と り 言 い 合 っ て 、 そ れ を み ん な で 真 似す る と こ ろ か ら 始 ま り 、 と て も 楽 し い 気 持 ち を み な さ ん と 共 有 で き ま し た 。最 初 は 、 様 子 を う か が っ て い た 参 加 者 の 職 員 さ ん た ち が 自 然 と 笑 顔 に な っ て い く の が印 象 的 で し た 。 ●グ ル ー プ に 分 か れ て 、 ぷ か ぷ か さ ん に 質 問 す る 場 面 で は 、 「 お 惣 菜 を 作 っ て い る のが 楽 し い 。 」 と 仕 事 に 誇 り を 持 っ て い る 様 子 が 感 じ ら れ ま し た 。体 を 動 か し て 楽 し む ワ ー ク シ ョ ッ プ を し な が ら 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 自 然 な 感 じ で楽 し く 取 れ た よ う に 思 い ま し た 。 ●高 崎 さ ん の お 話 で は 、 障 害 者 を 社 会 に 合 わ せ る の で は な く 、 「 そ の ま ま の あ な た が一 番 魅 力 的 な ん だ 」 と い う こ と が 心 に 響 き ま し た 。 そ の 人 が そ の 人 の ま ま 、 受 け 入 れ ら れ て 、 仲 間 と な れ る や さ し い 社 会 で あ っ て ほ し いと 思 い ま し た 。 ●参 加 し た 方 と 話 し 合 っ た 意 見 と し て は 、 ・ 体 験 型 の 研 修 で と て も 楽 し く 参 加 で き た 。 ・ ぷ か ぷ か さ ん が 、 日 々 の 活 動 の 中 で 生 き 生 き と 仕 事 を さ れ て い る こ と が 分 か り 、 と て も 勇 気 を 得 ら れ た 。 ・ 「 共 生 」 の 意 味 を 考 え る と て も 良 い 機 会 と な っ た 。 ・ ぷ か ぷ か さ ん に 比 べ て 職 員 の 人 数 が 多 す ぎ た よ う に 思 っ た 。 1 対 4 程 度 ま で だ と 各自 が 話 し を す る こ と が で き 、 よ り い ろ い ろ な こ と を 考 え ら れ た の で は な い だ ろ う か 。 ・ 個 々 人 が ぷ か ぷ か さ ん と 接 し て 「 感 じ る 」 趣 旨 の 研 修 だ っ た と 思 う が 、 第 2 部 の 高崎 さ ん の 講 義 の 中 で 、 「 ま と め 」 の よ う な お 話 し が あ る と よ り 良 か っ た と 思 う 。 ・ 感 想 と し て は 、 ま ず は 、 ぷ か ぷ か の 皆 さ ん が 生 き 生 き と し て い た こ と が 印 象 的 で した 。 特 に 、 研 修 の 中 で 良 か っ た の は 、 グ ル ー プ に な っ て ぷ か ぷ か さ ん の 事 を 質 問 で きた こ と で す 。全 体 の 場 で は な く 、グ ル ー プ そ れ ぞ れ で 囲 み な が ら 話 を す る と い う の が 、雰 囲 気 も よ く 皆 も 聞 き や す く て お 互 い 理 解 す る の に い い と 思 い ま し た 。 内 容 と し て も 、 私 の い た グ ル ー プ の 方 は 、 畑 作 業 が 一 番 好 き と 言 っ て い て 、 雨 の 日 もカ ッ パ を 着 て 休 み な く や る 大 変 な 作 業 を 、 楽 し そ う に 説 明 し て く れ た の で 、 仕 事 に 誇り を も っ て や っ て い る こ と も 伝 わ っ て き ま し た 。私 た ち も 今 回 の よ う に 一 緒 に 体 を 動 か し た り 何 か を す る こ と で 、 お 互 い の 心 な ど 見 えて く る も の が あ る の か な と 感 じ ま し た 。 高 崎 理 事 長 の お 話 も 心 を 感 じ る こ と が で き まし た し 、 共 に 生 き る 、 と い う こ と を 、 意 識 し な く て も 自 然 に で き た 場 だ っ た と 思 い ます 。 ・ 今 回 、 当 課 で も 参 加 者 が 2 名 お り 、 課 に 戻 っ た 後 に 話 を し ま し た が 、 2 人 と も 生 き生 き と し て お り 、 自 己 紹 介 の 話 や ら 楽 し く 研 修 に 参 加 し た と い う 感 じ で し た 。 そ の 表情 を 見 る だ け で も 、 今 回 の 人 権 研 修 は 成 功 か な と 思 っ て い ま す 。

彼らと人として出会う人権研修会

人権研修会、というと、人権に関するさしておもしろくもない話を聞かされ、それを元にグループで話し合ったり、というのが一般的です。 同じやるならもっと楽しくて、新しい気づきがあって、何よりも彼らと人として出会えるような人権研修をやりたいと考えたのがぷかぷかさんとのワークショップによる人権研修会。 すごろくワークショップによる人権研修会 www.pukapuka.or.jp その時の映像 www.pukapuka.or.jp 演劇ワークショップによる人権研修会 www.pukapuka.or.jp その時の映像 www.pukapuka.or.jp ぷかぷかさんたちと一緒に笑ったり、手をつないだり、一緒にポーズをとったり、ということが大事。 彼らと人として出会うこと、それが人権研修会だと思います。 あ、おもしろい、うちでもやってみようかなと思われたら高崎まで連絡ください。 takasaki@pukapuka.or.jp

声を出すと、それだけで心がふくらむーー瀬谷区役所人権研修会「詩のワークショップ」

瀬谷区役所で人権研修会をやりました。人権に関する抽象的な話をしてもおもしろくないので、『Secret of Pukapuka』を見たあと、映画を見ての気づきを元に詩を書く「詩のワークショップ」をやりました。 それぞれ気づきを5,6行の詩にまとめ、まずはグループ(7〜8人)の中で発表し、お互いの気づきを共有。そのあと言葉を一行ずつ切り離し、グループの中でシャッフルし、バラバラになった言葉をグループの中で再編集、グループとしての新しい詩を作ります。それをほかのグループの前で朗読。詩の朗読なんて、ほとんどの人はやったことがないので、とても新鮮な体験だったかと思います。 みんなで同じ映画を見ていながら、それぞれの思いの違いに気づきます。思いの違う言葉を、それでもいろいろ並べ替え、グループとしての詩にまとめます。苦労してまとめた分、詩にはチカラがあります。人に向かってその詩を声を出して読みます。声に出すことで、詩の言葉に丁寧にふれていきます。 読む方も、聞く方も、詩のチカラを、ちょっとゾクゾクするような感じで受け止めます。それぞれの気づきを元にして作った詩が、みんなの心を動かすのです。 映画を見て、ただ感想を言い合うだけでは、こんなことは生まれません。これが詩のワークショップです。それぞれの気づきが、更に深まったことと思います。 映画を見たあと、四つのグループに分かれて作業開始。 言葉を切り離して並べていきます。 切り離された言葉をグループで再編集。ここがいちばん大変。でも楽しい。 そして詩の発表(朗読) www.youtube.com 『Secret of Pukapuka』を見て ・障害のある方と関わる機会があるものの、障害のある方がこんなにも楽しそうに笑顔で過ごしていることに驚いた。 ・ぷかぷかさんがまわりの人たちを笑顔にしている。 ・映画を見てあたたかい気持ちになりました。 ・いつも購入しているぷかぷかのお弁当をどういう人達が作っているのか知ることができてよかった。 ・「ぷかぷかさんが街を耕している」という言葉が印象的でした。社会に役に立つ、役に立たない、という価値観の中で、障がいのある人達は役に立たないと思われてしまっている側面があると思います。そんな中で、こんな風に人の心を耕している、そういう役割を担っている、という見方を知り、勉強になりました。 ・障害のある方との関わりはむつかしいと思っていたが、そんなに気を張らないでいいことがわかった。 ・ぷかぷかさん達に親しみを感じ、彼らのこともっと知りたいと思った。 ・ぷかぷかのパン、お弁当の販売のある木曜日を毎週楽しみにしています。ほんの短い時間ですが、元気な声と顔を見られると、なんともほっこりするので、私も少しずつ耕されているのだと思います。映画で彼らのホームグラウンドでのきらきらした笑顔をみせてもらえてよかったです。 ・外販では見られないぷかぷかさん達の姿が見られてよかった。 ・差別は彼らのことを知らないことから始まるんだなと思った。 ・ひとりひとりの個性をとても大事にされていることに感動しました。身近に障がいを持った子がいるのですが、このような人達と出会えたら幸せだろうなと心から思いました。 ・誰もがどこでも笑顔で過ごせる世の中になればいいなと思いました。そのためには、誰もが違い、個性を当たり前に認め合えるようになれば、と思います。みんな違ってみんないい。簡単そうでなかなかむつかしいのが現実なんだろうなと思います。だからこそ、ぷかぷかさんのように地域に根ざすのがよいことなんだろうなと思いました。笑顔が笑顔を呼びますね。 ・ぷかぷかさんと会うことがより楽しみになりました。 ・「ちゃんとやらなければいけない」という肩の力が抜けた気がします。 ・今まで障害者の散歩など見かけていた時は遠い存在と思っていました。今日の映像を見て、話しても大丈夫だと思えるくらいになりました。 ・理解しているつもりでも、列車内で大声を出される障害のある方にドキッとしてしまうことがありました。その人がどんな気持ちで声を出したか考えてみようと思いました。 「詩のワークショップ」を終えて ・おもしろい研修でした。優しい気持ちになれた。ふわふわ言葉のシャワーで、心地よかった。 ・声を出すこと、音楽にのせること、それだけで心がふくらむこと。あらためて実感。忘れていたことです。 ・従来の研修と違って「人権」の本質に気づかせてくれるすばらしい時間でした。「人権」なんて、大きく振りかぶっていても、実は自分の心の養いなのかなと思いました。 ・研修というより、ワークショップのような雰囲気で、固くなっていた頭がほぐれた気がします。たくさんお礼の言葉を講師の方に伝えたいところです。朗読のチカラを知ったので、帰宅したら6才と4才の息子に絵本を読んでやりたいと思います。 ・一つのビデオで、受け取る側に様々な詩が生まれ、話し合うことで一つの文章になる。とても勉強になりました。 ・新しい気持ち、感情、言葉では表現しにくい、そんなものに出会えた。 ・穏やかな優しい気持ちになった。新しい自分の感情に出会えた気がする。 ・楽しく学べました。来年もよろしくお願いします。 ・ちょっとドキドキする楽しい研修でした。 ・グループ詩の中に「話しかけてみようかな」というのがありました。作った詩を実際に声を出して読んでみて、「できる、やってみよう」と思いました。 ・他の人が障がいのある方に対してどのような思いがあるのか知ることができてよかった。また障がいのある方の見方が変わり、この気づきを大切にしながら関わっていきたいと感じた。 ・詩のワークショップはやったことはありませんでしたが、みなさんと作業するのが楽しかった。それぞれのグループの詩に個性が出ていると感じた。 ・書いたことのない詩も楽しめて、よい学びになりました。 ・詩を書くことで、自分の内なる気持ちに気づけた。 ・「障害は個性」ととらえていたが、あまり接する機会もなく、どこか他人事でした。これからは積極的に関わって、知らない世界をもっと知ってみたいと思いました。 ・毎週木曜日、ぷかぷかさんの声がお昼に聞こえてくると、元気をもらえています。パンもとってもおいしいです。今回の研修でもっとぷかぷかさん達とお話しできればいいなと思いました。 ・いろんな人がいる中で、違いを認めることが、世界平和につながると思いました。 ・実践的な研修で、とてもよかった。 ・詩を作る作業は楽しかったです。 ・「知らなくてはいけない」から「知りたい」に心境が変化しました。 ・ぷかぷかさんの存在を初めて知りました。とてもよい経験ができました。 ・わかっていることではあるが、他の個性を認めることってむつかしいです。 ・知らない不安、やらない不安は今すぐなくすことができるのだと背中を押してもらった気がします。 ・詩を作る作業で、他者と関わり合う楽しさや、それによって生まれる化学変化、戸惑い、受容があって、きっとぷかぷかさんと接する時の感覚と似てるのだろうと思いました。ぷかぷかさん達のあたたかさをより知れたと思いました。 ・私もぷかぷかさんのパンやお弁当のファンです。自由な彼らをみていると、自分も許されたような気持ちになり、ホッとします。 ・日常ではなかなか関わることのないテーマであり、学びが多かった。研修の形式もよいと思いました。 ・詩を作ると聞いて、非常にハードルが高いと感じたが、みんなで力を合わせればなんとかできるということを実感した。 ・講師のお話をもっと時間をかけて聞きたいと思った。 ・近所の豆腐屋さんに障がいのある息子さんが(成人)いることに最近気がつきました。私たちは線を引かれているのか、混じり合って生活していないと感じました。でもこの社会に放り出し(?)ても、うまく混じり合えないよなぁ、とずっと思っていたので、「社会に合わせない」のお話で腑に落ちた気がしました。 ・自分自身の言葉を届けることの大切さに気がつきました。 ・声に出すことで詩(ことば)が生きる!言葉を届けることの大切さを説く講師の言葉が印象的でした。 ●●● 『Secret of Pukapuka』の鑑賞と、詩のワークショップによる人権研修会。朗読をする時、音楽をかけました。 「音楽を聴きながら朗読を始めるタイミングを自分で見つけて下さい」 といったのですが、そのちょっとした集中が「心がふくらむ」ような体験をもたらしたようです。人権研修会で、そんな体験ができたこと、それが今回の研修会の一番の収穫だったのではないかと思いました。 瀬谷区役所には毎週木曜日、パンやお弁当の販売に行っています。 「毎週木曜日、ぷかぷかさんの声がお昼に聞こえてくると、元気をもらえています。」 という感想がありましたが、うれしいですね。障害者は嫌だ、近寄りたくない、という人も多い世の中で、「声が聞こえると元気がもらえる」関係ができているって、なんかすごいことじゃないかと思いました。そういった関係を作ってきたのはぷかぷかさん自身です。そこがすごいなと思うのです。「ともに生きる社会を作ろう」なんていってる私たちのはるか先を行ってる気がします。

セミナーの動画

先日おこなったパルシステムのセミナーの動画です。 www.youtube.com 「あ、なんかおもしろそう」って思ったら、ぜひ講演会、セミナーを企画してみて下さい。障がいのある人たちといっしょに作り出した今までにない新しい文化の話などができると思います。障がいのある人たちといっしょ生きると、どうしてトク!なのか、といった話も。いわゆる啓蒙活動ではない、ほんまにトクした気分になる話です。映画『Secret of Pukapuka』と組み合わせると、「いっしょにいると心ぷかぷか」の雰囲気もよくわかります。 お問い合わせはinfo@pukapuka.or.jp

今、自分の人生、楽しんでる?

2月11日の「ともに生きるってなんだろう」セミナーの事前質問第三弾です。 www.pukapuka.or.jp ●障害を持ち2年後に学校卒業を控えている娘を持つ母親です。進路を決める上で重要な事、身につけておく事をお教えいただきたいと思っています。 ●障がいのある子どもを育てる時に、将来に役立つ力をどのように身に着けられるよう助けていったらいいか、アドバイスをください。 よくある質問ですね。養護学校の教員をやっている頃は、そういったことも考えていましたが、「ぷかぷか」という働く現場を作ってからは、かなり考え方が変わりました。 ぷかぷかを10年やってきて思うのは、 「漠然と何かを身につける」 とかではなく、 「今、自分の人生を楽しむ」 ことこそ大事じゃないか、ということです。 ぷかぷかは 「いい一日をみんなで作る」 ことを大事にしています。いい一日はいい人生の始まり。みんなでいい人生、楽しい人生を作っていこうよ、というわけです。 なんのために仕事をするのか。それはいい人生を送るためです。人生を楽しむためです。 ぷかぷかではみんな仕事を楽しんでやっています。 仕事は一日のいちばんいい時間を使います。人生のいちばんいい時間を使うわけですから、仕事は楽しくないと時間がもったいないです。 仕事は人生そのもの。だから楽しくないと、人生がつまらなくなります。 もう一つ。自分のやりたいことをしっかり見つけることです。自分は何をしたいのか。そこがはっきりしているかどうかがすごく大事です。 以前、「しんごっち」という青年がいました。しんごっちは電車が大好きで、給料が出ると、横浜川崎間のひと駅だけのグリーン車の切符を買い、8分間のわくわくするような旅をやっていました。 ひと駅だけ乗るのにわざわざ高いグリーン車に乗る人はまずいません。わずか8分の乗車時間ですから、立ったままでも十分行ける距離です。座ったとしても、ゆったりくつろぐような時間はありません。それでも、そこに750円のグリーン車の代金を払って乗るところに、しんごっちの「人生観」があるように思うのです。 横浜から博多までのグリーン車の旅よりも、短い分、もっと濃縮された、わくわくするような贅沢な時間がそこにはあるような気がします。8分間の胸のときめきこそ大事にしたい、というしんごっちの素敵な人生がそこにはあります。 グリーン車で自撮りしたしんごっち。人生を思いっきり楽しんでいます。 テーブルの上には慎ましくお茶とおにぎり 自分は何をしたいのか。それをしっかり見つけて生きていって欲しいと思うので

人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…素敵なつながりを感じました。

先日緑区役所で人権研修会をやりました。コロナ禍のこともあり、みんなで集まることはやめて、事前に人権研修会に関するメッセージを参加者のみなさんに送り、 www.pukapuka.or.jp 各自のパソコンでぷかぷかの映画『Secret of Pukapuka』を見てもらう形で研修をおこないました。その感想をまとめました。 緑区役所には毎週水曜日、パンとお弁当の外販に行っています。そういうおつきあいが感想の中にもずいぶん反映していると思いました。人権研修会をやる上で、こういうおつきあいがあったことはすごく意味があったと思います。 ぷかぷかさんと一緒にやっている外販はただおいしいパンやお弁当を売るだけではありません。ぷかぷかさんのおかげで、お客さん達を楽しく、ハッピーな気持ちにしています。これはぷかぷかさん達のとても大事な仕事です。 そして映画を見て、こんな素敵な感想がありました。 「人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…素敵なつながりを感じました。」 幸せの循環。そんな風に感じて下さる人がいたこと。とってもうれしく思いました。ぷかぷかさんと一緒に外販をやって来たことが何を作り出したか。この感想はそれを端的に語っているように思いました。 障害のある人たちは、あれができないこれができない、社会の重荷、生産性が低い、といったマイナスの評価が、悲しいことですが圧倒的に多いです。「人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…」の感想は、そういった評価をいっぺんにひっくり返します。彼らの生み出す価値が、今までにない新しい言葉で語られています。 この気づきは社会を豊かなものにします。障害のある人もない人も、みんなを幸せにします。 こんな風に彼らのことを感じられる人が社会の中でどんどん増えていった時、私たちはやまゆり園事件を超えられるのだと思います。 ●ぷかぷかのみなさんも、周りの方々も、日々をとても生き生きとその時を楽しみながら過ごされていること、画面越しでも伝わってきました。障害を抱えているかも知れないけれど、自分自身を輝かせ、周りの人をも幸せにする力は、人としてとても魅力的に映りました。人を幸せに、幸せをもらった人がまた幸せを返していく…素敵なつながりを感じました。 ●地域のこと、お互いのこと、私は普段知ろうとすることが少なく、自分の周りの小さな世界で過ごしているなと思いました。お互いがつながっていける地域、関係性を気づくために大切になさっていることや意識していることなどありますか。お互いが知り合えるために。 (★今やっていること、やろうとしていることを、ぷかぷかしんぶん、Facebookなどでこまめに発信しています。コロナ禍で休んでいますが、様々なワークショップ、パン教室、上映会、セミナーなどをやっています。) ●毎週水曜日は、ぷかぷかさんたちのお弁当を楽しみにしています。ぷかぷかさん達が笑顔で作っていると思うと一層おいしく感じます。 なぜぷかぷかさん達は受け入れられるのだろうと考えると、地域の人たちと楽しく接する機会が多いのかなと思いました。その機会を作るためには、保護者の方、支える方、高崎さんの力や思いも大きいのかと思います。 福祉施設を超えて、いろいろなことにチャレンジし、地域とのつながりを発信し続けている姿勢にいつも頭が下がる思いです。 ●ぷかぷかさんが地域に溶け込むまで、最初はものすごく苦労されたとおっしゃっていましたが、現在のように地域の一員となるまでに何かきっかけとなったことなどありましたら、教えて欲しいです。 (★特にきっかけというものはありません。とにかく毎日ぷかぷかさん達が元気に、楽しく、笑顔で働くこと。それをいつもオープンにして地域の人たちに見せ続けた事、ぷかぷかしんぶんやネット上で発信し続けたことが大きいと思います。) ●「電車の中、お一人で窓に向かって駅名やアナウンスを発声されている方がおり、子どもが少しおびえた様子でその方を見つめている」というシチュエーション。 親はそこ子にどんな声かけをするといいとお考えですか? (★社会にはそうやって一人でブツブツしゃべる人もいるんだよって教えます。ぷかぷかにもそういった方がいらっしゃいます。みんながむっつり押し黙っているより、時々そういった方が楽しそうにしゃべっている方が、ゆるっとした雰囲気ができていいと思いますよ。そういうおおらかさを私たちは持ちたいですね。) ●「やまゆり園事件」の犯人は、園で働いていたということを知り、驚いたことを覚えています。障害者と関わる中で、講師の高崎さんのような方がいらっしゃる一方、全く真逆の、犯人のような考え方を持つ人がいるということを、どう理解すればいいのでしょうか。 (★日々関わっている障がいのある人と、人として出会っているかどうか、ということだと思います。それは犯人だけではなく、やまゆり園全体が障がいのある人たちと人として関わっていなかった。だからこそ事件後も虐待が絶えません。そういう雰囲気の中であの事件は起こりました。) ●映画に出演されている方の自然な表情、振る舞いがとてもよかったです。「障害者理解」を頭で考えるより、すっと心に入ってきた感じがします。「違うこと」「個性」はあんなにも人を生き生きとさせるんだということがわかりました。 ●こんなに生き生きしていて、表情豊かなみなさんを見て、元気をもらいました。いつもおいしいパンをありがとうございます。 ●「そこにいるだけでいろんな人を耕している」という言葉に全く同感です。同じような人たちの集まる世界なんて全く面白みのない、つまらない、ギスギスした世界だと思います。いろんな個性の人がいるから世の中おもしろくなるのだと映画を見て感じました。 ●積極的に労働、活動できる場があり、ぷかぷかさん達が生き生きと生活されているのが伝わってきました。障がい(ハンディキャップ)を持つ方とともに暮らす中で、関わりも含め、フラットな関係を築いていく事が大切だと感じました。地域の方々や大学生との演劇活動などもそこにつながっていくのだと思います。 ダウン症のお子さんを持つお母さんの言葉は、実体験からの素直なお話で心に響きました。 最後に出てきた障がいではない「強い個性」という言葉が印象的でした。 ぷかぷかさんのあたたかさを感じ、それが地域に伝わっていくのがよくわかりました。 ●映画を通して障がいというものを改めて考えさせられた気がしました。全員が違う生き物なので、自分自身がふつうであると思わずに、他人を理解し、みんな違うことがいいことであると今後考えていきます。障害は社会が生み出しているという話を聞いたことがあります。配慮をおこなうことで障害はなくなります。ぷかぷかで活動する人びとは、全員笑顔で過ごしており、楽しそうにしていました。その様子が映画からとても伝わり、私も見ていて楽しくなるような、ぷかぷかの心になりました。 ●やまゆり園事件について事件内容を視聴できると思っていたので、内容が思っていたものと違って少し残念に思いました。どうしてそのような事件が起きたのか、事件を起こすきっかけになったことは何なのか、考えてみたかったからです。 (★事件に関しては以下を参考にして下さい。 ①朝日新聞がコンパクトな本にまとめています。 www.pukapuka.or.jp ②この本もとてもいいです。 www.pukapuka.or.jp ③毎日新聞デジタル「やまゆり園事件は終わったか」のシリーズは事件を考える上でとても大事なことをまとめています。 mainichi.jp ④やまゆり園事件に関しては195本ものブログを書いています。 www.pukapuka.or.jp ●コロナ禍で活動するに当たり、今までどおり大人数集まることが困難になっていますが、何か工夫などされていますか? (★みんなが集まる「朝の会」「帰りの会」はやめています。食事も1カ所に集まらないようにしています。通勤は満員の電車、バスを使いますので、出勤を最大3日にし、残りの日は自宅で仕事をしてもらっています。) ●私の住む街の近くにも盲特別支援学校、障害者支援施設があり、毎日のように見かけることがあります。その障害者支援施設では、ぷかぷかさんと同じようにクッキーなどの販売をおこなっており、地元のお祭りなどで販売している時は買うこともありました。このように私にとっては身の回りに当たり前のように障害者さんがいる生活ですが、あの事件があった時には怒りを覚えました。障害者でいただけで対象になってしまった。その理不尽さはとても許せるものではないと思いました。今回の内容もまた同じ思いを考えさせられたとともに、私の身近にいる障害者の方々と共生する社会が一日でも早く実現できればいいと思いました。そのために今置かれた立場で何ができるか考え、少しの力でも協力できればいいと思いました。 ●やまゆり園の事件のことは記憶に残っています。なぜこのような事件が起こってしまったのかと思っていました。障害の有無にかかわらず、お互いに助け合って過ごせていければと思っています。ぷかぷかさんのワークショップを拝見して、みなさまの表情が生き生きとして輝いていたと思いました。 ●やまゆり園事件とぷかぷかさん。 意思疎通ができない障害者はいなくなればいいと思うものの凶行。 上から蔑みを持って障害者を見ても、なぜそこまで思えるのか。 ヒーローになりたかった。存在価値の確認。これまでの記事を見ても本当のことはよくわかりません。 40年前、私が障害者になった時、何もできない自分、将来の自分の姿を怖れ、このままではだめだと自分自身を否定して焦っていた時、やはり上から蔑みを持って障害者を見ていたと思います。自分もそこにいるのに。 この映画の参加者のみんさんは、一緒に楽しいと言われます。 ●地域の方と楽しく交流している様子が映画からすごくよく伝わってきた。障害を持った人とまわりの人が交流できる(いっしょにいることができる)環境があり、障害について知ることがとても大切であると改めて感じた。 ●映画の冒頭部分で高崎さんがぷかぷかができて半年間は大変だったというコメントの中で、近所の方へ何回も謝りに行ったとあったが、その中で近所の方にどのようにアプローチしてお互いが気持ちよく暮らせる環境つくりに尽力したか気になりました。 (★環境作りにいちばん力を発揮したのはぷかぷかさん達です。ぷかぷかさん達が霧が丘で毎日元気に楽しく笑顔で働くこと、その姿を毎日近所の人たちが見ているということ、そういったことが地域の環境を少しずつ変えていきました。) ●「ぷかぷかしんぶん」時々回覧で回ってきます。心癒やされています。 ●こんな身近なところで素晴らしい活動をされている団体がいるんだと誇らしく感じました。 ●ぷかぷかさんはお弁当やパンを毎週区役所に販売しに来て下さり、知っている方が映画に登場していて、馴染んで鑑賞できました。 障害を持っているけれど、一生懸命に前を向いて生きている様子、ぷかぷかのことがより深く理解できました。 ●ぷかぷかの人たちは役所にも外販に来ており、楽しそうに働いている姿は微笑ましく思っています。映画の中でも同じで楽しくやっているのが感じられました。 ●映画の中でダウン症の子どもを外に出せない…と初めての苦労などが伝わり、成長とともにかわいく思えたり、個性としてとらえ、成長を喜ぶことを笑顔で伝えている姿に感動しました。 障がいと聞くと、一歩引いてしまう部分がありましたが、「強い個性」という言葉があいそうだな〜と思いました。身近な人で「障がい」という言葉を忘れてしまうくらい明るい人がいます。この映画を見て身近な友達を思い出し、いっしょにいると心があたたかくなるので、ぷかぷかさんと一緒だなぁと感じました。その中で「強い個性」という言葉はしっくりきました。 ●私は17歳の時に高校の部活動で脳挫傷の後遺症で左半身麻痺と高次脳機能障害になりました。自分の障がいが個性だと認識できるようになったのは40歳になってからでした。自分のことを理解するのに20年以上かかりましたので、将来的には義務教育にも障がいや差別について取り入れる必要も議論されていいと思います。 ●地域で障害のある方も溶け込んで生活していることが素晴らしいと思った。地域に開かれたところを作っていき、受け入れられるように働きかけていくのに長年かかったとは思うが、とてもあたたかい空気が漂っており、自然体で、共に生きれる社会を作っていくことが大切だと思いました。 ●どのように地域に働きかけて、ともに働く人材を集められたのかを知りたいです。 (★お店に求人の張り紙をすると、お店の雰囲気が好きな方、一緒に働いてみたい方が結構応募してくれます) ●障害を持った方々に対して、自分が果たして理解をできていたか、遠ざけるような思考を持っていなかったか、よく考えることができました。ハンディキャップはあれど、それだけを理由に人のつきあいが終わるような社会になってはいけないと感じました。 ●日本の障害者の数が約860万人で、人口の約6.7%とのこと。多くの障害者がいることに驚きました。私も無意識のうちに障害者の方への対応や態度で傷つけてしまっているのではと考えさせられました。 ●新聞やニュースなどで事件の概要までは知っていましたが、今回の研修で人権についてより理解をすることができました。今後も人権について考え、行動していきたいと思います。 ●「社会を耕し、豊かにする人たち」という言葉が印象的でした。自分なりに「いっしょに生きる」ということを考えてみたいと思います。 ●視聴した内容については非常にあたたかなもの、そして一生懸命生きることの素晴らしさを全身全霊で教えてくれるものになっていました。考えさせられたのは、ずっと一筋であること。迷うことなく、自分に与えられたすべてに素直に生きているということ。彼らもストレスは感じて生きているだろう。しかしながら我々も非常に大きな須知レスの中で生きているのだな。ただ、そのストレスをふつうに置き換えているから生きられるのだろう。ただそのコントロールは非常にむつかしい…。もし神様がいるならば…彼らは必要とされて生まれたことには間違いない。ふつうに、それはごく自然に… ●以前から非常に気になっていることがあります。なぜ障害者とするのでしょうか。もし彼らを個性というならば(視聴したビデオもそう言ってました)、「害」をつけない言い方はないのでしょうか。「障がい者」とひらがな表記する場合もあるが、「がい」という響きから「わざわい」と連想してしまうのでよくない。時代の流れ、理解によって呼び方、名称が変わっているものも多い。変えて欲しい、もっとマッチした名前をつけて下さい。 (★ぷかぷかは第一期演劇ワークショップの記録映画の上映会で「障害者」という言い方ではなく「ぷかぷかさん」と呼ぼう、と呼びかけました。それが今定着しています。 またこの本ではその問題を掘り下げています。 www.pukapuka.or.jp ●彼らのくくりは非常にむつかしい。個性としてひとことで片付けることも彼らにとっては厳しい現実もある。「救う」という言葉も当てはまらないと感じる一面もある。彼らがどのように感じ、どのように思いながら生きているのか、生の声、心の声を聞けないから想像するしかないのだが、それが間違った方向に進んでいるようにも思う。それが差別につながっているところはないだろうか。 (★とにかく彼らとつきあってみて下さい。外販に来ているぷかぷかさんと話をしてみて下さい。それが一番です。きっといろんな発見があります。) ●それぞれ違ってみんないい!確かに映画を見て、笑顔を見ているうちに純粋さ、素直さが伝わってきました。見終わる頃には心がほっこり、優しい穏やかな気持ちになりました。 ●皆がとても笑顔でおこなっていますが、障害者の方が様々なこと(パンを作ったり)をおこなうのに、私たちがおこなう以上に大変な労力を必要としているのではないですか。 (★そんなことはありません。いろいろフォローはありますが、「大変な労力」という感じではありません。むしろ楽しいことがいっぱいです。) ●地域とも関わりの強いNPO法人ぷかぷかさんのことを知ることができ、障害者の方々の取り組みをより身近に感じることができました。「障害は強い個性」という言葉が印象的で、そんなひとりひとりの個性が障害の有無を問わず、輝く社会を作っていくのだと思いました。障害者もそうですが、いわゆるマイノリティと呼ばれる人たちが暮らしやすい社会ならば、どの人も暮らしやすくなると思います。保育所に勤めているので、障害のある子に接する機会もあり、子どもたちが様々な子の個性を認め合えるような保育をしていきたいとも感じました。 ●ひとりひとり違う強い個性、自由な空気、まっすぐに向き合う姿勢、生きているということが力強く伝わってきました。自分のできること、得意な分野を認められる生活が、笑い、楽しさ、そして社会をつながっているのを実感しました。周りの人が「心を耕されている」という言葉が印象的でした。映画を見終わると心がほっこりしました。保育の現場でも行かされることだと思いました。 ●人との関わりは、障害があるとかないとか、そういう先入観で接することが、そもそも差別や偏見につながっていると、あらためて思わされました。 私の心にある「他と比べる気持ち」を取り払わないと、ずっとどこかで差別的な気持ちを抱いていることになると思います。なので、できるだけ先入観を持たず、その人自身を見る気持ちですべての人と接していけたらと思います。 ●映画を見て、ぷかぷかのみなさんがそれぞれ得意な分野を生かし、一般の人びととふれあい、つながっている姿を見て、生き生きとした笑顔を見て、心あたたまる気持ちになりました。通勤電車で一緒になる女の子が画面に登場していましたが、とても素敵な笑顔をしていてびっくりしました。障害者の方と接する機会がないので、なんだか怖いイメージがあり、どう接していいかわからないです。 (★区役所でやっているパン、お弁当の外販にぜひ来て下さい。毎週水曜日。障害のある人たちとおつきあいできます。みんなすごく楽しいです。おつきあいしないとソン!です。) ●障害のある子どもを出産した母親の気持ちがだんだんと受け入れられていく状況に感動しました。どうしても「怖い」というイメージが障害者に対して抱いてしまうので、世間一般の人にも理解してもらえたらと思いました。 ●みなさん、とてものびのびしていて、楽しそうだなと思いました。健常者もいろいろ個性があるように、障がいも個性としてこれから関わりのある方に接することができるような人間になれたらいいなと思います。 ●映画にあった「どうして知らなかったんだろう」という言葉が印象的だった。20年前、障害者スポーツセンターの体育館に我が子を連れて行くたび、障害児と健常児がそれぞれの個性に合わせた遊び方やルールを工夫している姿に感動を覚えた。しかしその体育館は健常児は入館不可になった。理由は「危険だから」。知る機会が一つ失われてしまった。主体的に求めなくても、子どもの頃から日常的に交流できる環境が欲しいと思ったことを今回の研修で思い出し、今できることは何かを考える機会になった。 ●知らないから怖く思う、不安になるということがたくさんあるのだと思います。電車の中で大きな声を出す人、じっとせずあちこち移動する人。今の私はそれが特性の一つだと知っているから平気だけど、子どもの頃は怖かったです。自分の体験や、保育園から小学校へ上がって行く子どもたちを見ていると、小さい頃から一緒に過ごすことで相手への理解が生まれ、接し方を学んでいるように思えました。ともに過ごし、相手尾を知ること、特性が理解されることで、否定せず、尊重し合える世の中になっていくのではないかと思います。

人権研修会を受講する人たちへのメッセージ

今月末に予定されていた緑区役所の人権研修会ではぷかぷかさんの話を聞き、映画『Secret of Pukapuka』を見て、いろんな気づきを元に『詩のワークショップ』をする予定でしたが、コロナ禍で人が接触するような形になるのはまずいと中止になりました。受講予定の人たち(約40名)は各自の机のパソコンで『Secret of Pukapuka』を見て感想を書くことになりました。その前に映画『Secret of Pukapuka』への思い、高崎明のプロフィールとぷかぷかの活動について書いて欲しいと研修担当者から要望があったので、こんなことを書きました。 映画『Secret of Pukapuka』について 人権の問題は抽象的な話ではなく、たとえば自分の家のすぐそばに障がいのある人たちのグループホームが建つことになったらどうするのか、という具体的な問題の中で出てきます。そういう問題を前に、自分はどうするのか、言い換えれば自分の生き方が問われるのです。他人事にしない、自分のこととして考える。だから人権研修は、人権に関する小難しい話を聞いておしまいにしていてはだめなのです。どこまでも自分の生き方として考えていく、引き受けていく、それが人権研修だと思います。 障害者グループホーム建設に反対する、というのは「障害者はここに住むな」ということです。これはやまゆり園事件の犯人が言った「障害者はいない方がいい」と同じ発想です。 障害者を地域から排除すれば、快適な地域が実現するのかどうかを考えてみて下さい。彼らを地域から排除するというのは、地域で受け入れる人間の幅がその分狭くなるということです。そうするとお互いとても窮屈になります。お互い息苦しくなります。地域社会から彼らを排除する、というのはそういうことです。誰にとっても暮らしやすい地域社会が失われるのです。 では、どうすればいいのか。ともに生きる社会を作ろうとか、共生社会を作ろう、という抽象的な話では人は動きません。一番簡単な方法は、障がいのある人たちといい出会いをすることです。「彼らといっしょにいると、心ぷかぷか」になることを体験するのです。 映画『Secret of Pukapuka』を通して、ぷかぷかさんに出会ってみて下さい。気がつくと、心ぷかぷかになっています。いっしょに生きていった方がいいよね、って自然に思えるようになります。人権について学ぶ、というのはそういうことです。 高崎明のプロフィールとぷかぷかの活動 ●ぷかぷかを始める前、養護学校の教員をやっていました。その時に障がいのある子どもたちに惚れ込み(あれができないこれができない子どもたちでしたが、いっしょにいるとなぜか心あたたまることが多く、毎日がすごく楽しかったのです。いつしかずっと彼らのそばにいたいなと思うようになりました)、定年退職後、彼らといっしょに生きる場としてぷかぷかを始めました。 ●福祉事業所とかではなく、どこまでも障がいのある人たちといっしょに生きていく場としてぷかぷかを始めました。ですから彼らとは「支援」という上から目線の関係ではなく、どこまでもフラットな関係でぷかぷかの毎日を作っています。 ●結果、どういうことに気がついたのか。彼らは「あれができないこれができない、効率が悪い、社会の重荷といった人たち」ではなく、「社会を耕し、豊かにする人たち」であるということです。 たくさんの人たちが彼らと出会い、ほっと一息ついたり、心あたたまる思いをしたり、自由であることの大切さに気がついたりしました。この社会の中で、あるいは生きる上で何が大事なのかを彼らとの出会いの中で気づいたのです。彼らはこんなふうにして社会を耕し、豊かにするという働きをしていたのです。 ●緑区役所、瀬谷区役所、青葉区役所、旭区役所でパン、お弁当の販売をしています。ただパンやお弁当を売るだけでなく、たくさんの人たちがそこで彼らと出会います。出会えるような雰囲気を大事にしています。ぷかぷかのメッセージでもある「ぷかぷかしんぶん」も配布しています。これはスタッフとぷかぷかさんがいっしょに作っています。心がほっこりあたたまるようなしんぶんです。 ●緑区役所、青葉区役所、瀬谷区役所、保土ケ谷区役所では人権研修会もやりました。人権の小難しい話をするのではなく、障がいのある人たちとの出会いの機会を作り、彼らとはいっしょに生きていった方がいいよ、というメッセージを共有できるような研修です。 www.pukapuka.or.jp ●創英大学、東洋英和女学院大学、桜美林大学、早稲田大学、立教大学ではぷかぷかさん達と一緒にワークショップをやり、障がいのある人たちといっしょに生きていくことの意味を学生さん達にリアルに伝えてきました。 ●6年前から始めたぷかぷかさんと地域の人たちによる演劇ワークショップでは、半年かけて一緒に芝居を作り、舞台で発表しています。いっしょに生きていった方がいい、ということが一目で伝わる舞台です。4年前の津久井やまゆり事件では「障害者はいない方がいい」というメッセージをまき散らしましたが、「そればちがう」という体を張ったメッセージを演劇ワークショップの舞台は作り続けています。 ●ぷかぷかができて10年。障がいのある人たちの生きにくさという社会的な課題に向き合う中でたくさんのステキな物語が生まれました。それを『ぷかぷかな物語』という本にまとめました。ぜひ読んでみて下さい。なんだか気持ちがふわっと楽になります。 ぷかぷかな物語 アマゾンカスタマーレビュー ★ぷかぷかの人権研修会をやってみたい方、お問い合わせ下さい。担当は高崎です。 www.pukapuka.or.jp

みんな輝いている

先日瀬谷区役所で人権研修会をしました。人権についての講演をしたわけではありません。人権についてそれぞれが考える、それぞれの考えたことをみんなで共有する、といったことをやりました。人権という漠然としたものではなく、障がいのある人たちとどんな風におつきあいしていけばいいのか、といったことに絞って話し合いました。 その手がかりとしてぷかぷかの映画『Secret of Pukapuka』をまずみんなで見て、その時の気づきをまず5行くらいの詩に書いてもらいました。 その詩を6,7人のグループの中で発表してもらいました。グループの中で、それぞれの気づきを共有します。 次にそれぞれの書いた詩を一行ずつ切り離します。それそれの書いた詩を、グループの詩に編集し直すのです。一人5行ずつ書いて6人いれば、30個の言葉が並びます。その言葉をよく見て、はじめの方に来る言葉、終わりの方に来る言葉、真ん中あたりに来る言葉、という風に言葉を並べ直します。ここでの言葉を巡っての議論がとても大事です。この言葉はどういう意味なのか、何を表現しているのか、この言葉はグループの詩の中でどこに来るのがいいのか、といった議論です。議論することで、お互いのことがわかってきます。 そうやってグループの詩を作り上げます。 詩ができあがったら、その詩をみんなで朗読します。ほかのグループの人に向かって、自分の気持ちを声を出して届けるのです。こんな風にして、自分の思いを表現します。表現することで、言葉のひとつひとつに丁寧にふれます。 一人一行ずつ読みました。時間がなかったので、1回練習してすぐ本番でしたが、本当は何度も練習して、言葉を自分のものにしてから朗読すると、朗読自体が素晴らしい作品になります。朗読する方も、それを聞く方も、新しい世界に出会うことになります。 参加した人たちの感想 ・ぷかぷかさんが毎日を楽しそうに生きていることが羨ましく思った。自分はこんなにも自由に生きているだろうかと自問しました。 ・ぷかぷかさんに会ってみたい。パンを買いに行こうと思う。 ・趣向の変わった研修で楽しめました。もう少し時間が長くても良かった。 ・時間が短くかけ足になってしまったのが残念。 ・コロナもそうだが、知らないことやわからないことが「怖さ」のようなものにつながっているのだと思う。知ってしまえば大したことないのに。 ・現代は、「違うことへの許容範囲が狭い」世の中だと思います。映像にもあったように、違いは個性でしかないのですが。それを理解するには時間がかかるのかな。 ・通勤中に毎日出会う障害のある方に、今度声をかけてみようと思う。 ・近所にグループホームが建設されるとしても私は反対しないが、地域の皆さん全員が賛成かというと、そうではない気がする。(そもそも建設の説明責任はないと思いますが) ・公務員として、できることはなにかと考える良いきっかけとなりました。 気づきの言葉の中に 「みんな輝いている」 というのがありました。ぷかぷかさんの活動を見て、そんな風に気づいてくれた人がいたことはとてもうれしいです。 どうして輝いていたのか。 それは何かができるようになることではなく、 お互い「いい一日を作る」ことを大事にしているからだと思います。 社会に合わせるのではなく、自分らしく、いい一日を生きる。 それがみんなを輝かせているのだと思います。 あらためて思います。 やまゆり園で殺された人たちは、日々の活動で輝いていたのだろうか。 輝くような時があったのだろうか。 やまゆり園は、みんなが輝けるような場所だったのだろうか。 みんなが輝いていれば、みんなが輝けるような現場であれば、事件は起こらなかったんじゃないか、とあらためて思います。 福祉施設のみんなが輝くためにはどうしたらいいんだろう。

人権研修会で、詩を作るワークショップ。

緑区役所と瀬谷区役所から人権研修会を頼まれました。詩を作るワークショップをやってみようと思っています。人権に関する話を聞いておしまい、ではなく、人権についての気づきをきちんと自分の言葉で表現し、それをみんなで共有し、人権について深く考えて欲しいからです。 事前に障がいのある人たちのためのグループホーム建設反対の新聞記事を読んでもらい、自分の家のそばにグループホームが建つことになったらどう思うか、ということを考えてもらいます。「すごくいや」とか「怖い」とか「なんとも思わない」とか、自分の正直な気持ちを頭の中でメモしておいてもらいます。 ぷかぷかさんの話を聞いたり、『Secret of Pukapuka』を見て、気づいたことを5行くらいの短い詩で表現します。1行目はグループホームが建つことになったらどういう気持ちになるかを書いてもらいます。その時の気持ちが、ぷかぷかさんとの出会いの中で、どう変わっていったのかを詩で表現します。その詩を10人くらいのグループの中で一人ずつ朗読し、お互いの気づきを共有します。 詩の言葉を1行ずつ切り離します。10人のグループなら、約50個のことばが並びます。どの言葉を先頭に持ってきて、どの言葉がじぶんが変わるきっかけになって、どの言葉が最後に来るか、グループの中で話し合います。バラバラになった言葉を編集し直すのです。お互いの思いが交差し、一番大変で、一番楽しい時です。そうやってグループとしての詩を作ります。 バラバラだった言葉が、グループとしての詩にまとまった時、詩は個人の詩よりもはるかにチカラを持ちます。そのことを誰かに向かって朗読する時、あるいは誰かの朗読を聞く時、しっかり味わって欲しいと思います。 みんなでチカラある言葉を生み出すこと、それが今回の人権研修会で一番大事な部分です。 (写真は東洋英和女学院大学でやった時のもの) できあがった詩をほかのグループの前で朗読します。朗読は詩の言葉に丁寧にふれ、思いを声に乗せて相手に届けることです。朗読する時、多分、いつもと違う自分がそこにいます。そのことに気づいて欲しいと思います。 (映像は早稲田大学) www.youtube.com 各グループの朗読のあと、みんなで振り返りをします。 気づきを詩にするとか、その詩を誰かに向かって朗読するとか、誰かの朗読を耳を澄まして聴くとか、気づきの言葉をシャッフルし、それをどう並べるかで、誰かと議論するとか、みんな新鮮な体験になると思います。 その一つ一つが人権について深く考える作業です。 できあがった詩は、ぜひ区役所の中に飾って欲しいと思います。みんなの格闘がそのまま貴重な記録として残ります。 障がいのある人たちとの出会いは、ときに自分の人生が変わるほどの出来事にもなります。人権研修会が、そんなきっかけになればいいなと思っています。

楽しい、インパクトある人権研修

区役所の課長、係長クラスの方の人権研修をやりました。 ぷかぷかを一通り見学し、『Secret of Pukapuka』を見て、いつもなら感想を言い合ったり、私が話をしたり、質疑応答があったりなのですが、なんとなくもう少しインパクトのある研修にしたいと思い、詩を作るワークショップをしました。 見学と映画を見ての気づきを10行くらいの詩にまとめ、個人の詩を、集団の詩に編集し直し、それを相手に向かって朗読します。 感想をただ言うのではなく、詩にまとめる、という作業の中で、自分の体験したことに集中し、それをうまくまとめられたと思います。自分の詩の言葉をいったんばらし、ほかの人の詩の言葉とシャッフルし、並べ直します。別の新しい詩が立ち上がります。それを朗読します。 たったそれだけの作業ですが、それ自体が新しい気づきを生み、何よりもとても新鮮な体験になりました。 言葉をシャッフルし、並べ替える。 朗読します。 研修報告として、区役所に飾りませんか?と提案したら、いいですねぇ、ぜひ!と持って帰りました。それくらい楽しい、インパクトのある研修でした。 新型肺炎のこともあって、参加者が予定の半分くらいでしたが、それでも予想以上に盛り上がり、単なる人権研修を超えたおもしろい研修になったと思います。 あ、おもしろそう、うちでもやってみたい、と思った方はこちらへお問い合わせ下さい。 www.pukapuka.or.jp

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。