先日の朝日新聞「折々のことば」

《 人生は挑まなければ、応えてくれない。

うつろに叩(たた)けば、うつろにしか応えない。》

全くその通りだと思いました。

ぷかぷかを始めるとき、尊敬する先輩から、60才での起業は体力、気力ともリスクが多いからやめた方がいい、とさんざん言われました。それでも障がいのある人たちと一緒に生きていく場をどうしても作りたくて、リスクを覚悟で始めたぷかぷかでした。1年目はほんとうにきつい日々でしたが、それでもなんとか順調に回り始め、6年たった今は毎日がとにかく楽しくて、60過ぎてこんなに楽しい人生がくるとは思ってもみませんでした。

人生のみならず、事業においてもやっぱり「挑む」というところがあったからこそ、ぷかぷかは様々なわくわくするような物語を生み出したのだろうと思います。

1月3日の神奈川新聞の記事について、ぷかぷかの雰囲気は、接客の講習会でマニュアル通りにやる「ぷかぷかさん」たちのふるまいが「気色悪い」と思ったことから始まった、と書きました。この時はマニュアル通りやる方がずっと楽だったはずです。その通りにやれば、失敗はしないのですから。マニュアルを使わず、彼らの魅力で勝負する、なんてことはリスク100%といっていいくらいでした。障がいのある人たちは社会に合わせないとやっていけない、彼らのありのままで接客なんかできるわけがない、と世の中の多くの人は考えています。

かわいい女の子に惚れたというなら、その魅力は誰にでも伝わります。でも、障がいのある人たちに惚れたとなると、その魅力がすぐにわかる人はほとんどいません。彼らの魅力で勝負する、というのはそういうことです。ほとんど勝ち目のない戦いに挑んだ、という気分でした。

ところが、彼らのありのままの接客に、「心が癒やされました」「あたたかな気持ちになりました」「ぷかぷかが好きになりました」という思ってもみない反応が現れたのです。

これは障がいのある人たちを見る社会の目をひっくり返すほどの大変な出来事でした。

ぷかぷかのおもしろい物語はここから始まりました。もしあの時、どこの福祉事業所でもやっているように接客マニュアルを取り入れてやっていたら、それはごくふつうのことで、おもしろいことなんか一つも起こらなかったと思います。

一昨年の「絵地図物語」も、地産地消ブースをデザインする、という今まで経験のない仕事に「挑む」ことで生まれました。

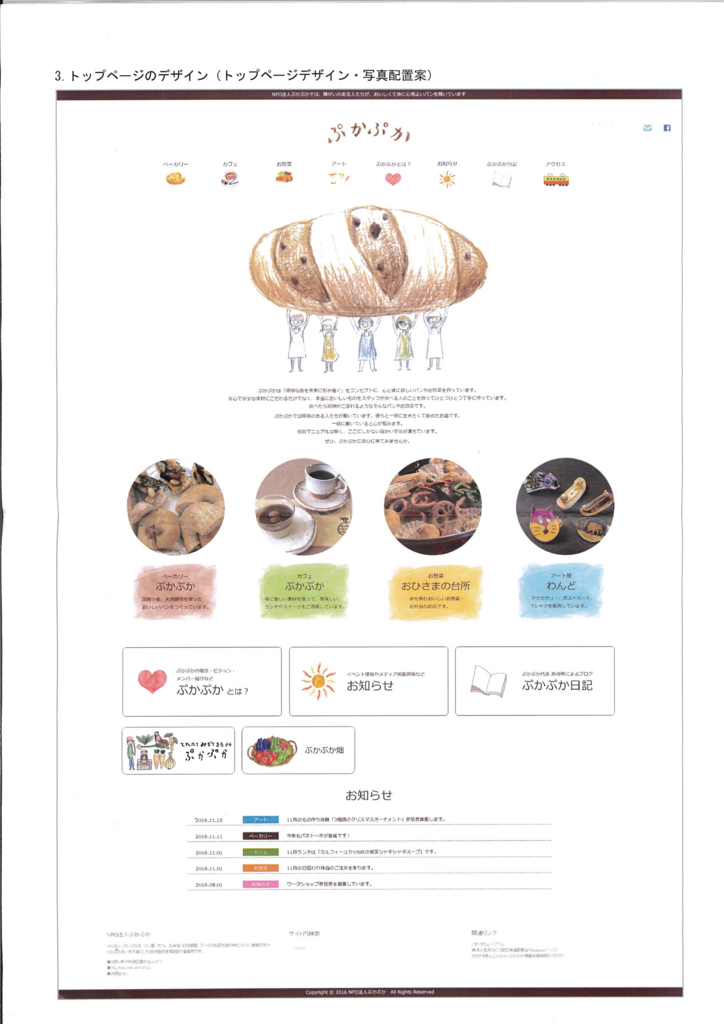

pukapuka-pan.xsrv.jp

この絵地図製作がきっかけで、緑区役所の人権研修会の講師に呼ばれ、私一人ではつまらないと、メンバーさん三人も一緒に講師をするという前代未聞の人権研修会もやりました。

pukapuka-pan.hatenablog.com

思いつきで挑んだブースのデザインが、こんなことにまで広がったのです。ぷかぷかのおもしろさはこういうところにあります。

近々のチャレンジは藤が丘駅前のマザーズの壁面作りです。藤が丘駅から降りてくるお客さんに目に真っ先に飛び込むマザーズの正面の壁を「ぷかぷかさん」たちの楽しい絵で飾りたいと思っています。社長の説得がまずあります。どのように口説き落とすか。先日のNHKラジオ深夜便を聞いていろいろ思うことがあった、とおっしゃっていたので、「ぷかぷかさん」の絵で飾ることについての説得は、かなり可能性はあります。ただ、お店の正面の壁になるのか、横の通路の壁になるのか、ここはかなり微妙なところです。私としてはいちばん目立つ正面の壁で勝負しようと思っていますが、かなりハードルの高い挑戦になります。でもハードルの高い方が、チャレンジするにはおもしろいですね。

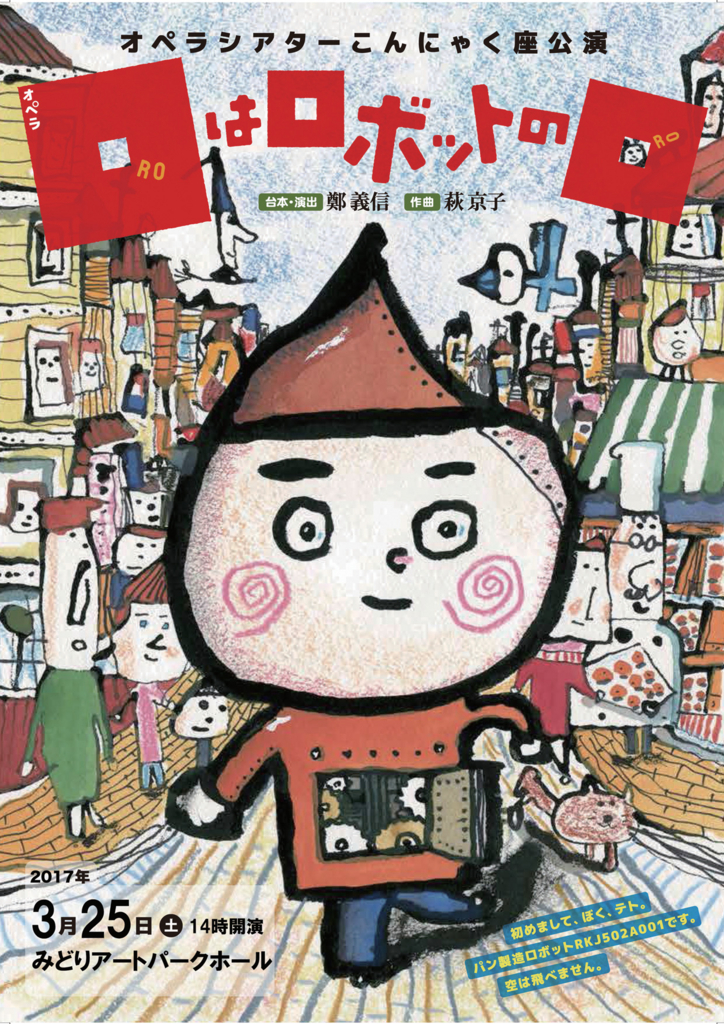

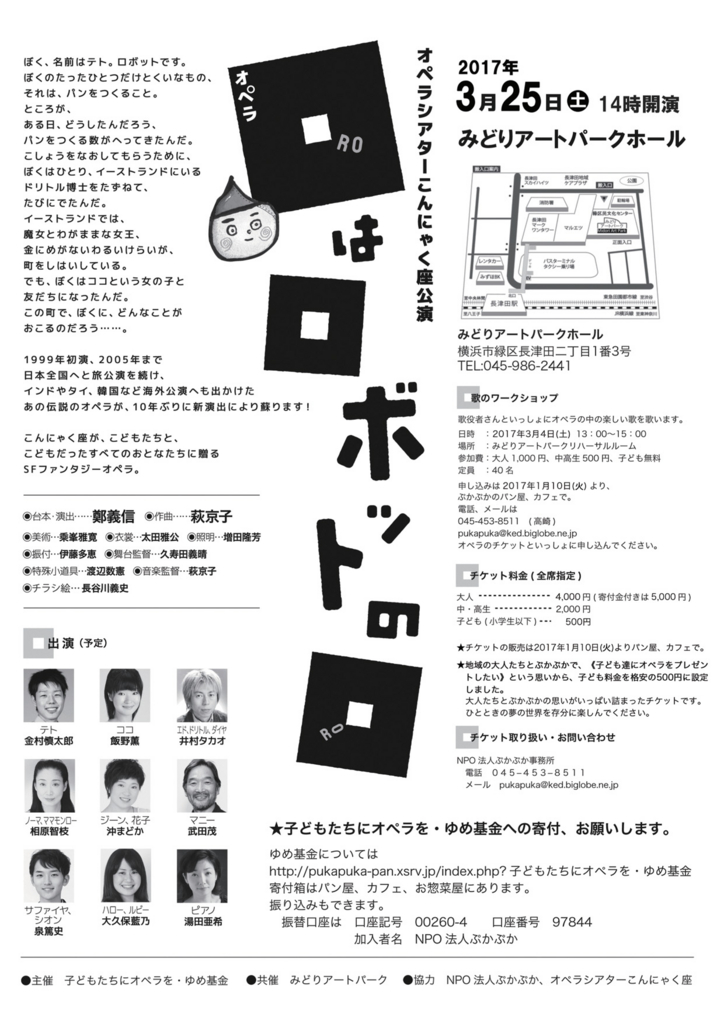

壁面製作はライブです。アート屋わんどで製作したものを運んでくるのではなく、その場で「ぷかぷかさん」たちが描きます。江原さん(日本フィルハーモニーのチェロ奏者)の都合があいていれば、チェロの演奏も入れようかなと思っています。藤が丘の駅前にチェロの音色が響き、その中で「ぷかぷかさん」たちが楽しい絵を描きます。なんだか考えただけで楽しいです。

街の人たちも障がいのある人も、みんなで楽しめるライブペイント。彼らといると楽しいよね、ってみんなで思えるライブイベント。藤が丘の駅から降りると目に飛び込んでくる楽しい絵。みんなの心を、ぽっとあたたかくする絵。みんなの心を癒やす絵。彼らは街にいた方がいいよね、ってみんなで思える絵。

相模原事件を超える社会は、こういったことを積み重ねて生まれるのだと思います。

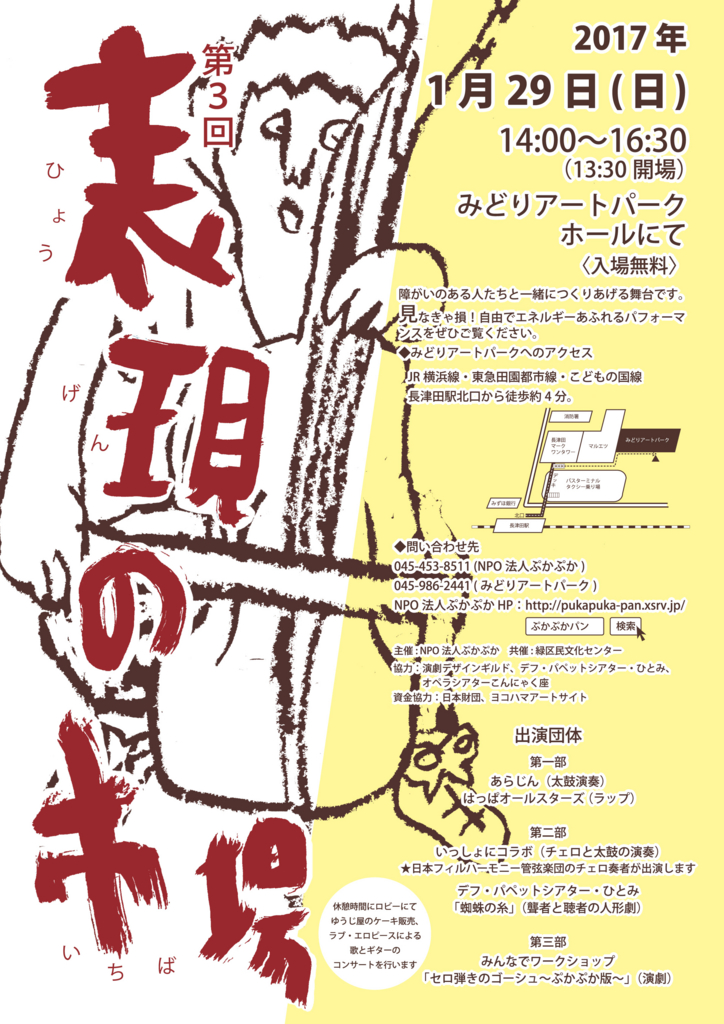

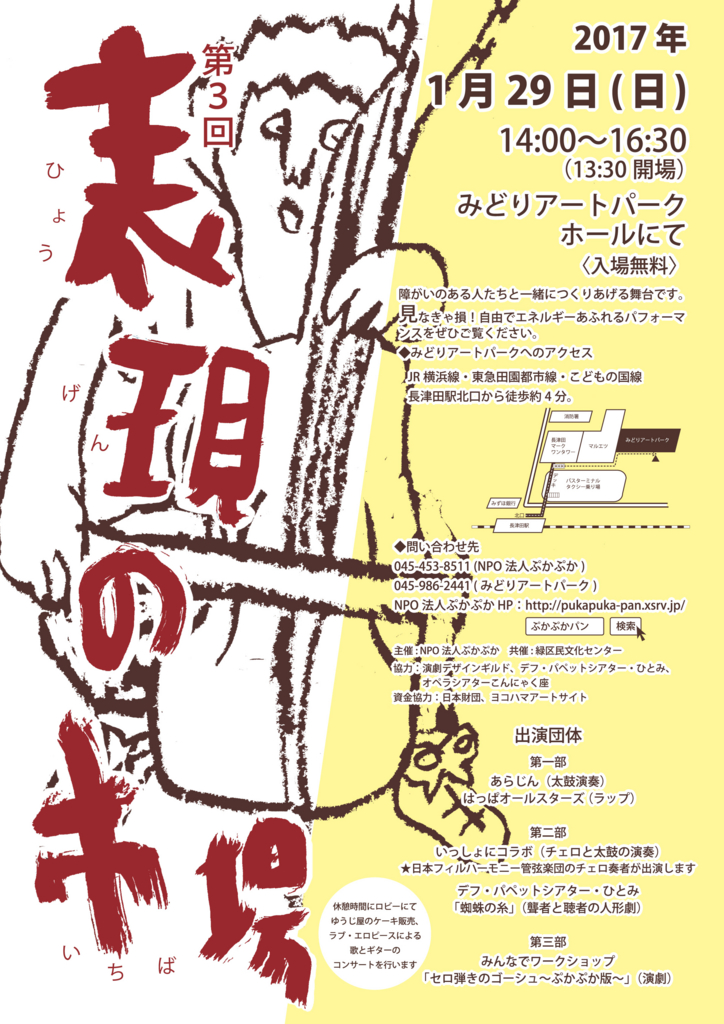

1月末には「第3回表現の市場「があります。第三期目のワークショップの発表会です。ワークショップは、いつも挑戦です。本番まで、どうなっちゃうのか全くわからない部分がずっとつきまといます。ワークショップの進行は演劇デザインギルドにお願いしていますが、芝居は、ほうっておいてできるものではありません。ああだこうだ議論し、実際にものを作り、それをぶつけ合う中でできてきます。「ぷかぷかさん」たちはいつも想定外のことをやってくれて、それがまたおもしろいのですが、こちらが考えたシナリオ通りにはいかないところが、ハラハラしながらの本番です。何回経験しても、安心して見ていられないところがワークショップの発表会の楽しさです。