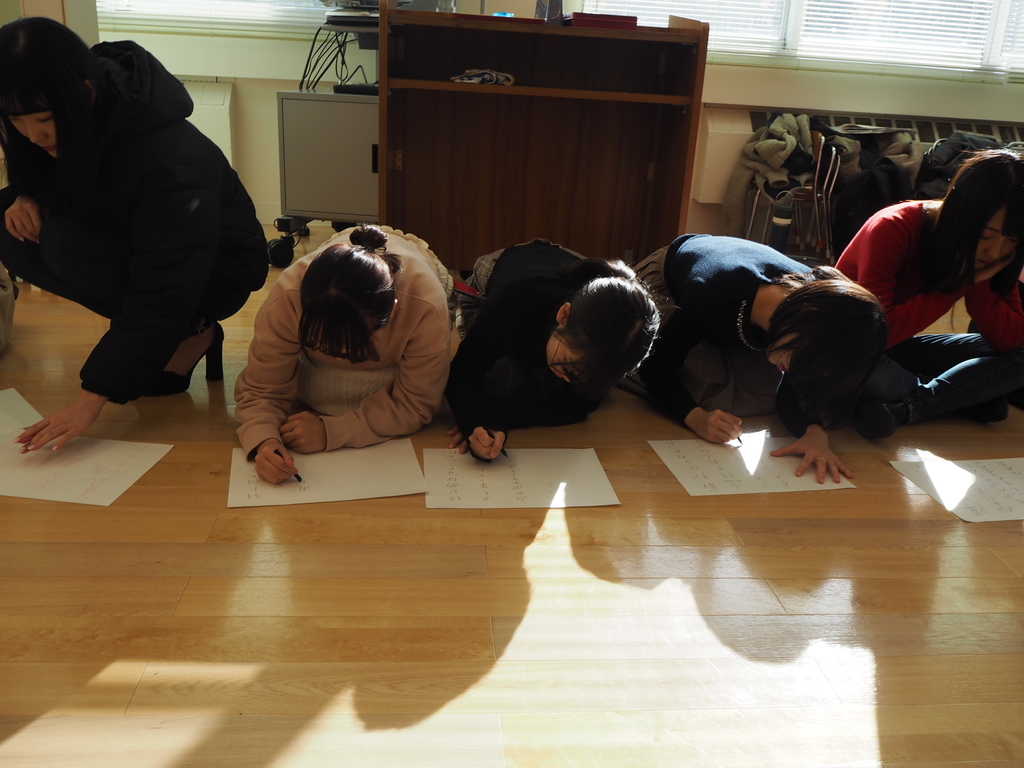

先日、ぷかぷかの近くの東洋英和女学院大学でぷかぷかさんと出会う前と、出会ったあとの自分の中の変化をテーマにそれぞれ短い詩を書き、それをみんなの詩にまとめるワークショップをやりました。

pukapuka-pan.hatenablog.com

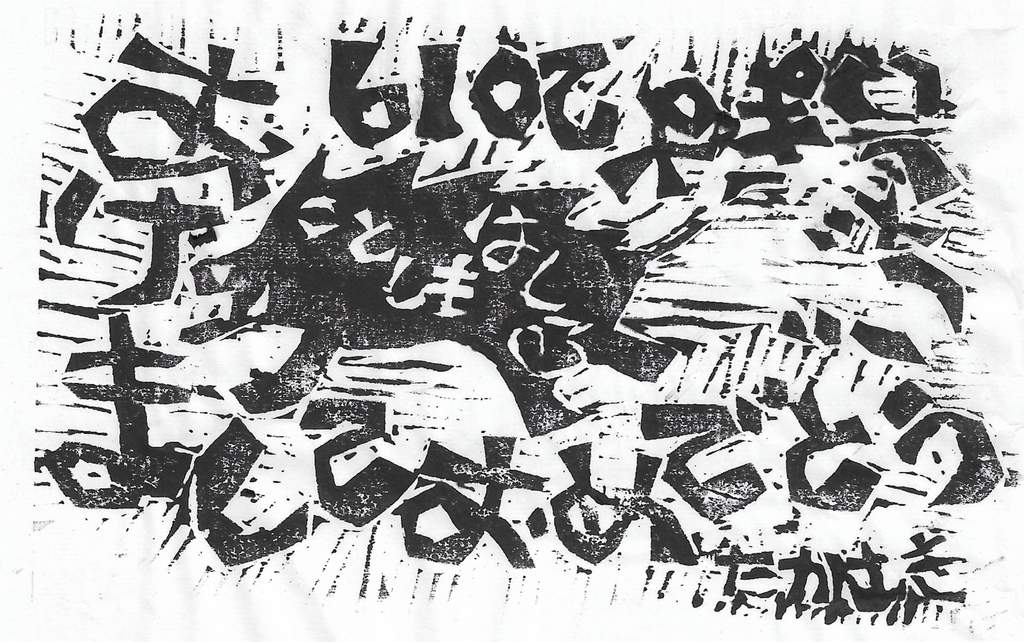

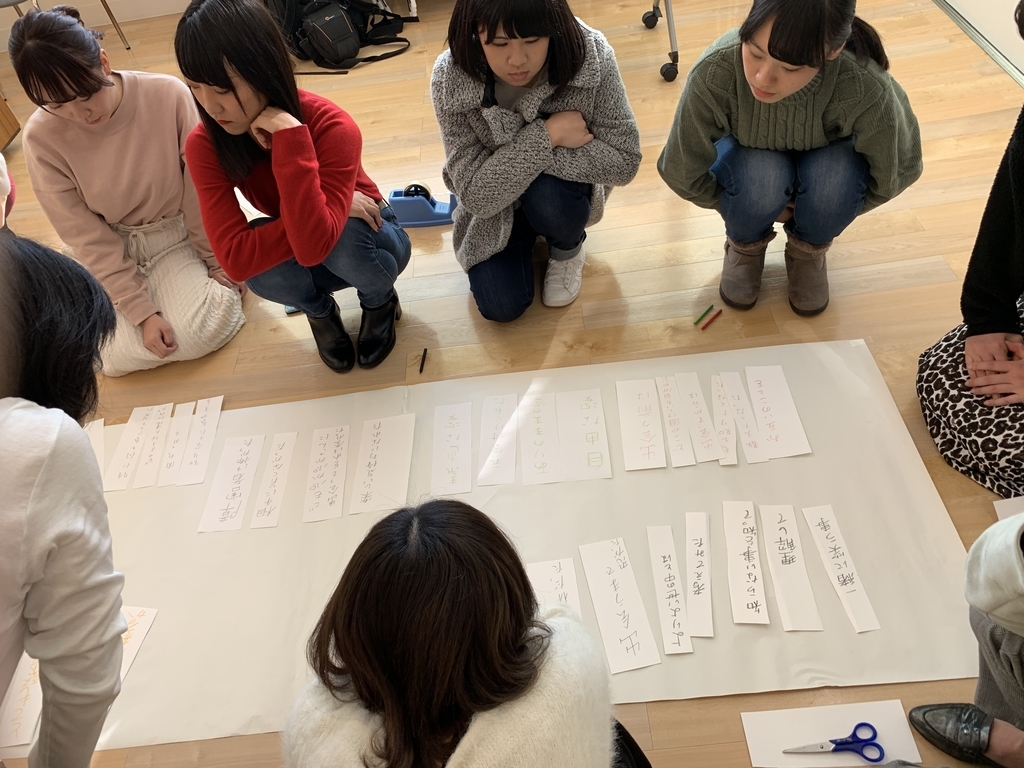

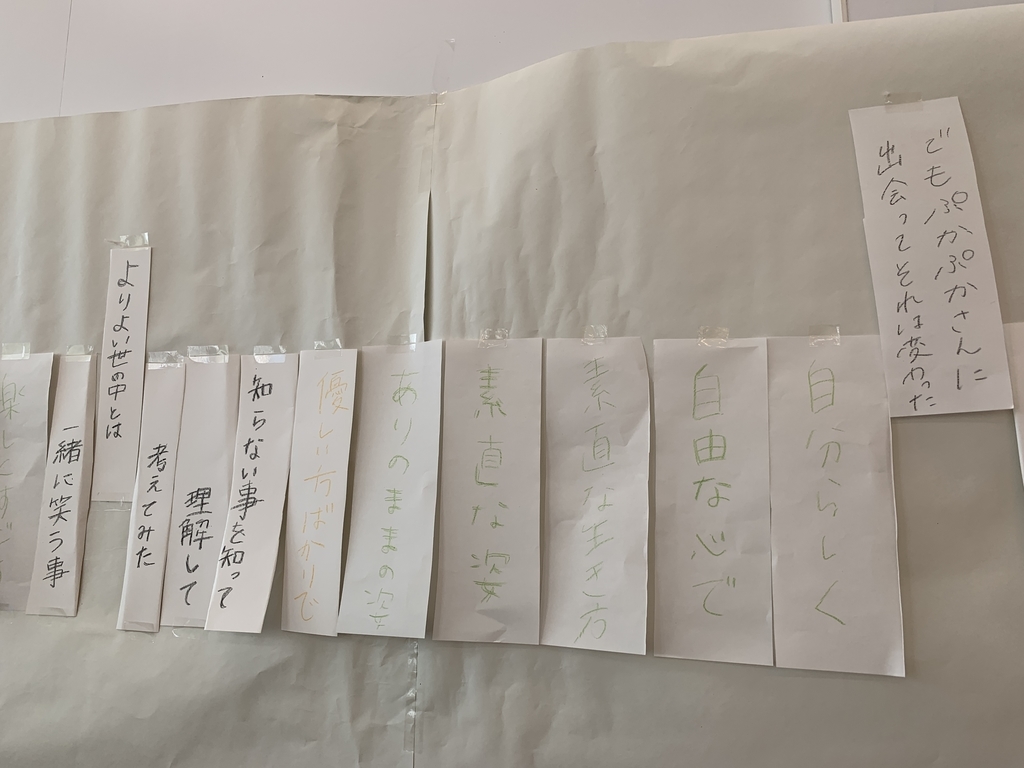

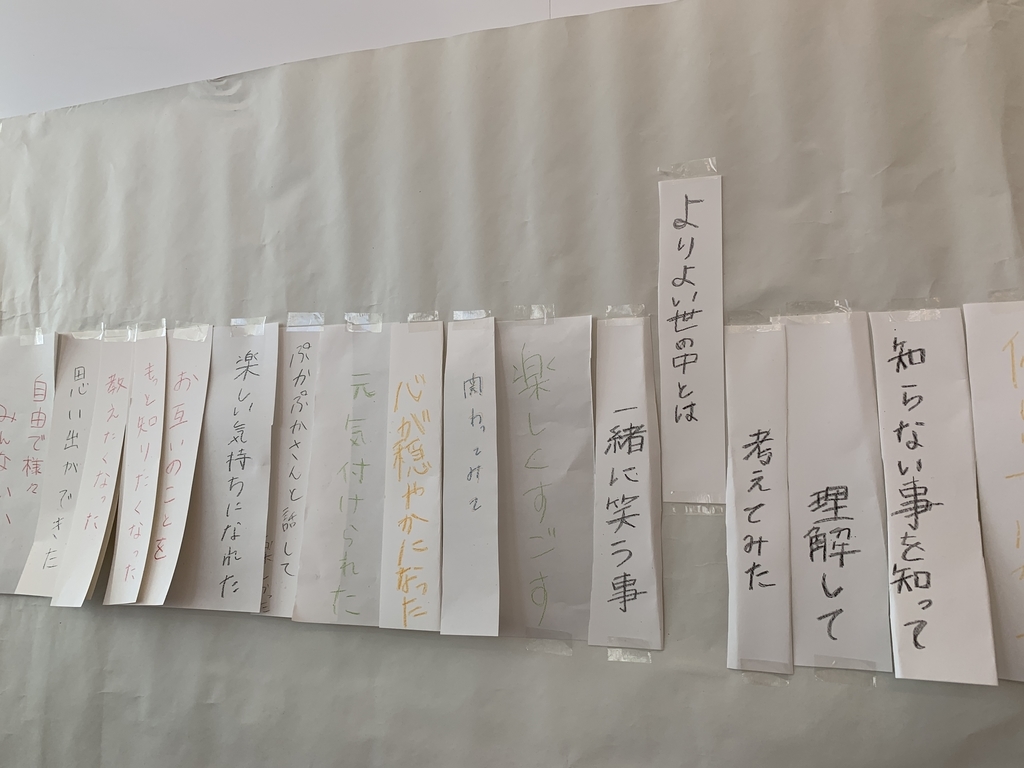

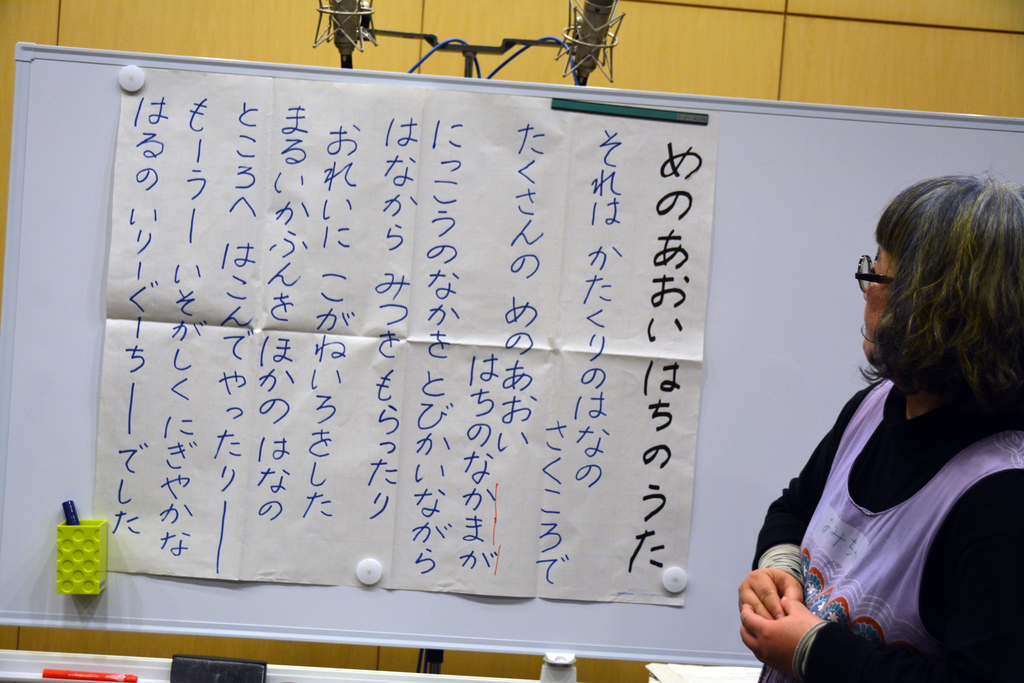

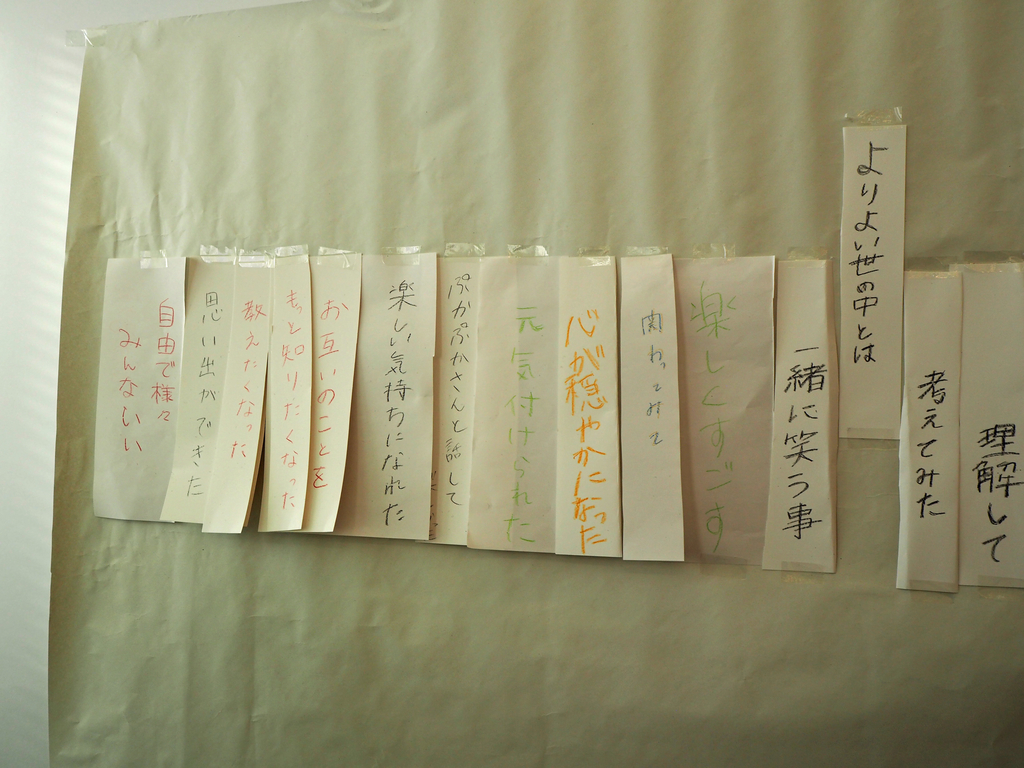

それぞれの詩を、一度ばらばらの言葉にし、それをみんなの詩にまとめるという作業は、すごく大変です。でも、その大変な作業の中で、言葉を吟味したり、人と話をする中で、自分の体験が更に深まり、幅を広げます。そうやってできあがった詩は、みんなの体験、思いを表現していて、ひとつの「新しい価値」といっていいと思います。ぷかぷかさんとの出会いが、一つの「新しい価値」=詩を生み出したのです。来年1月27日の「表現の市場」の舞台で発表してもいいくらいの価値ある詩です。

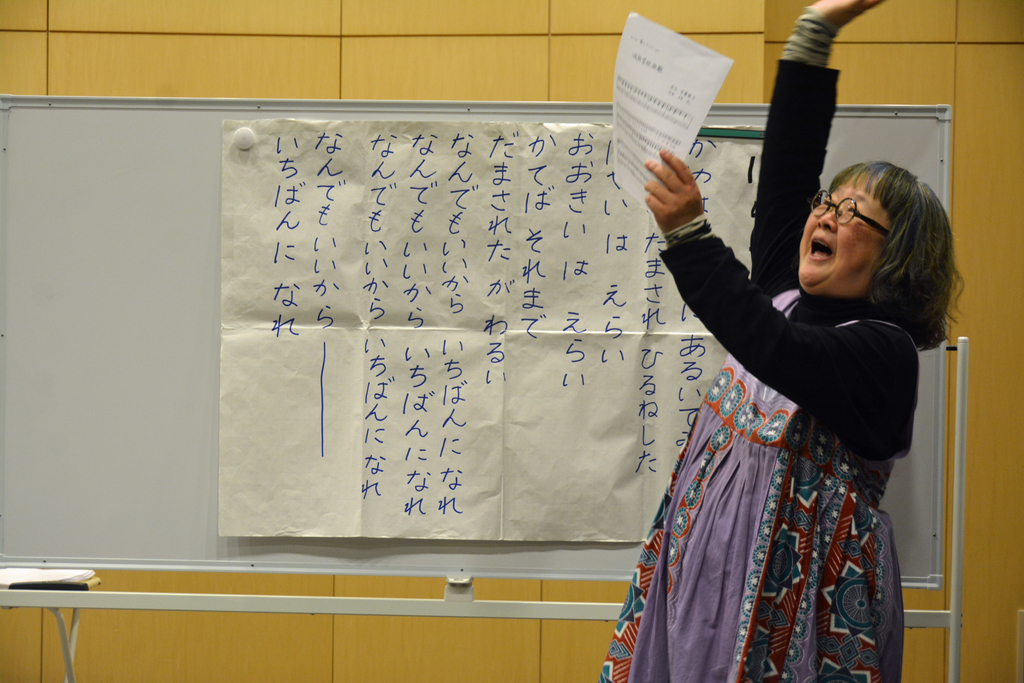

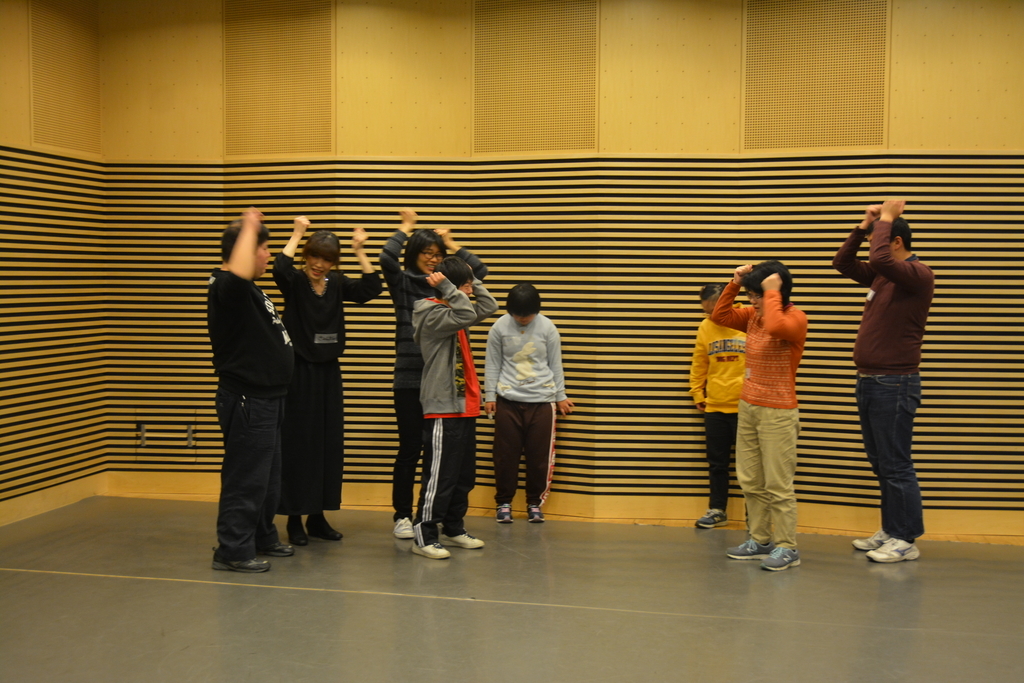

詩を書いたり、それをまとめたり、できあがったみんなの詩をみんなで朗読したり、といったことは、おそらく初めての経験で、しかもそこにぷかぷかさんとの出会いの物語が絡み、すごく新鮮で、おもしろかったのではないかと思います。

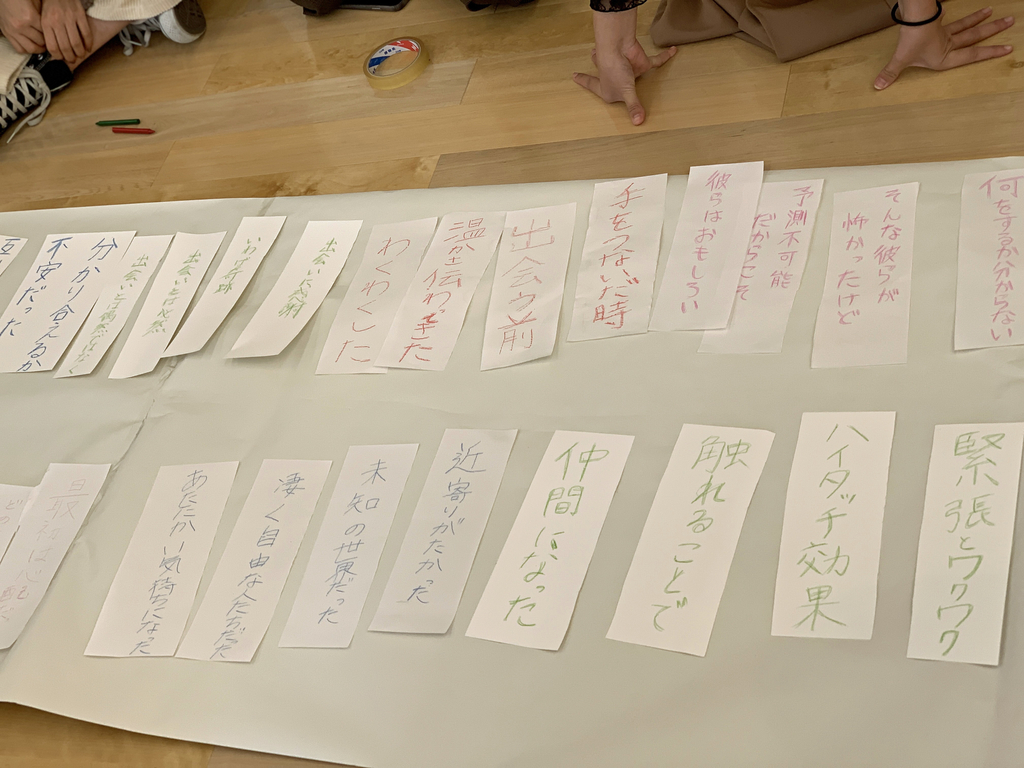

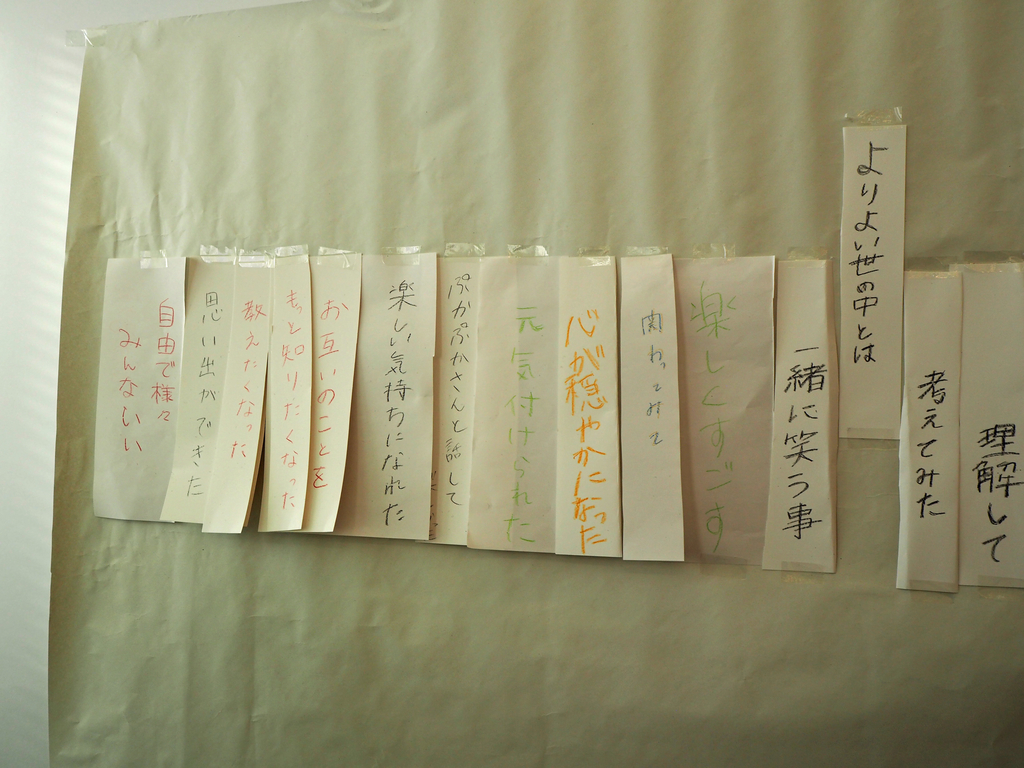

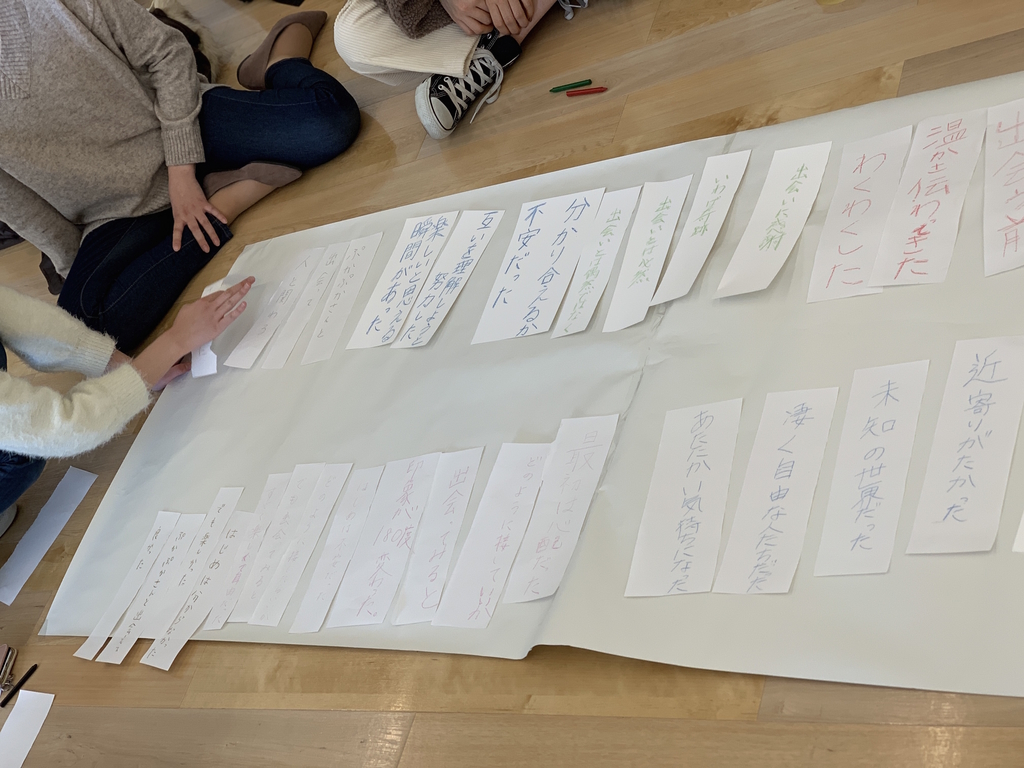

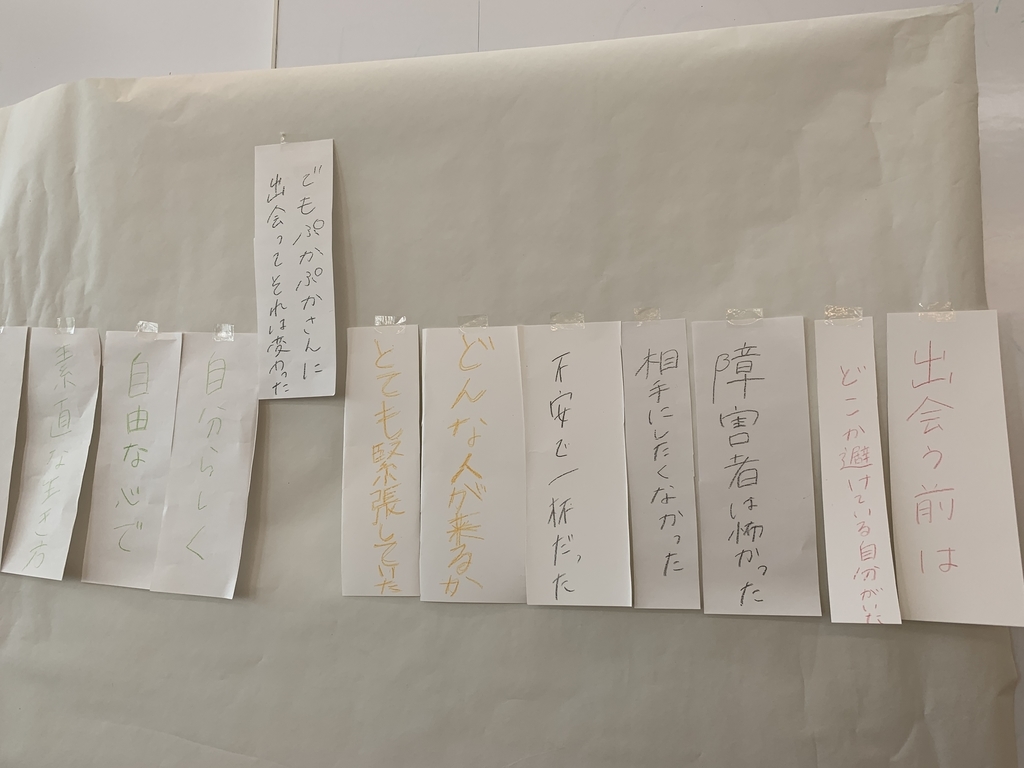

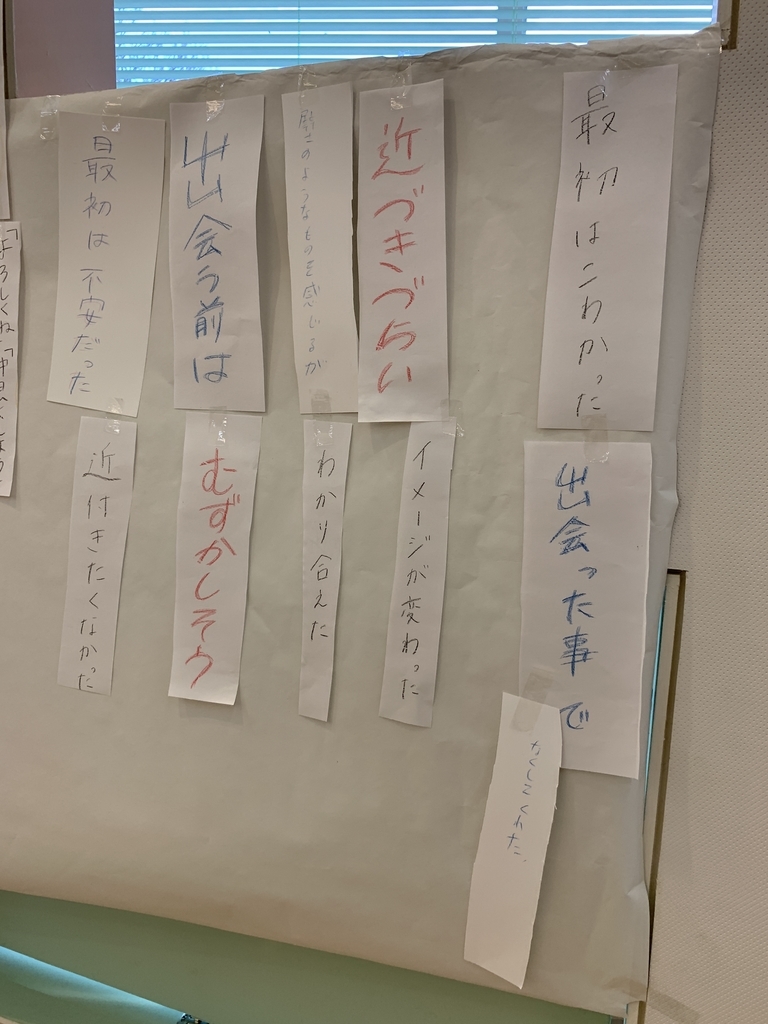

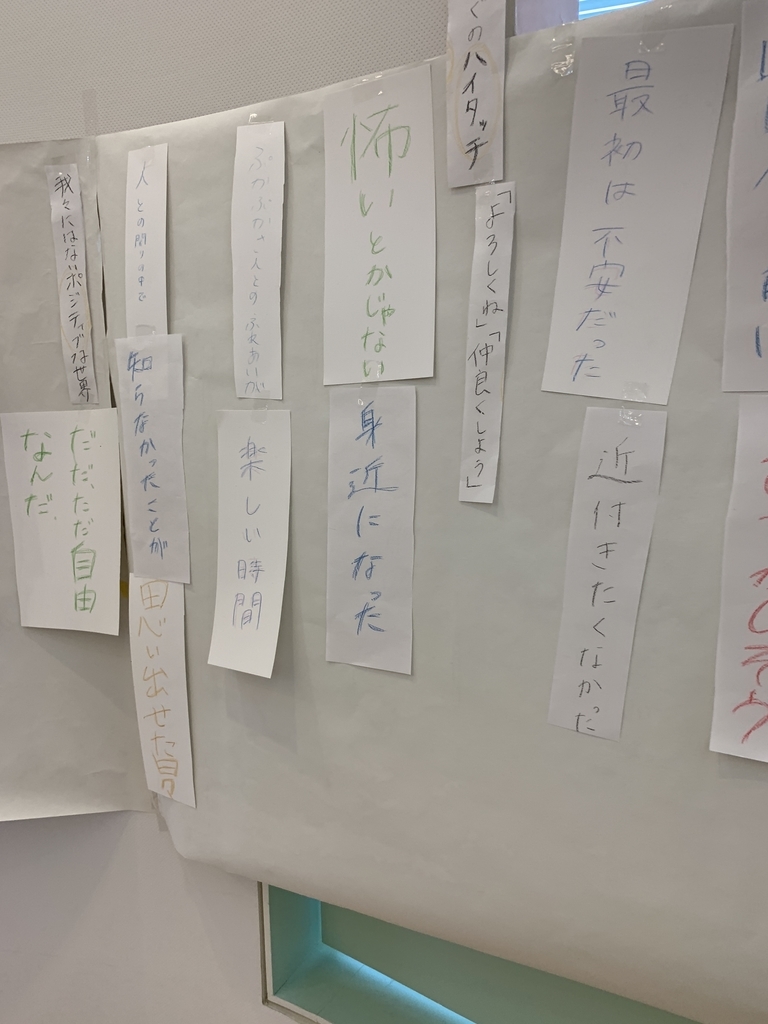

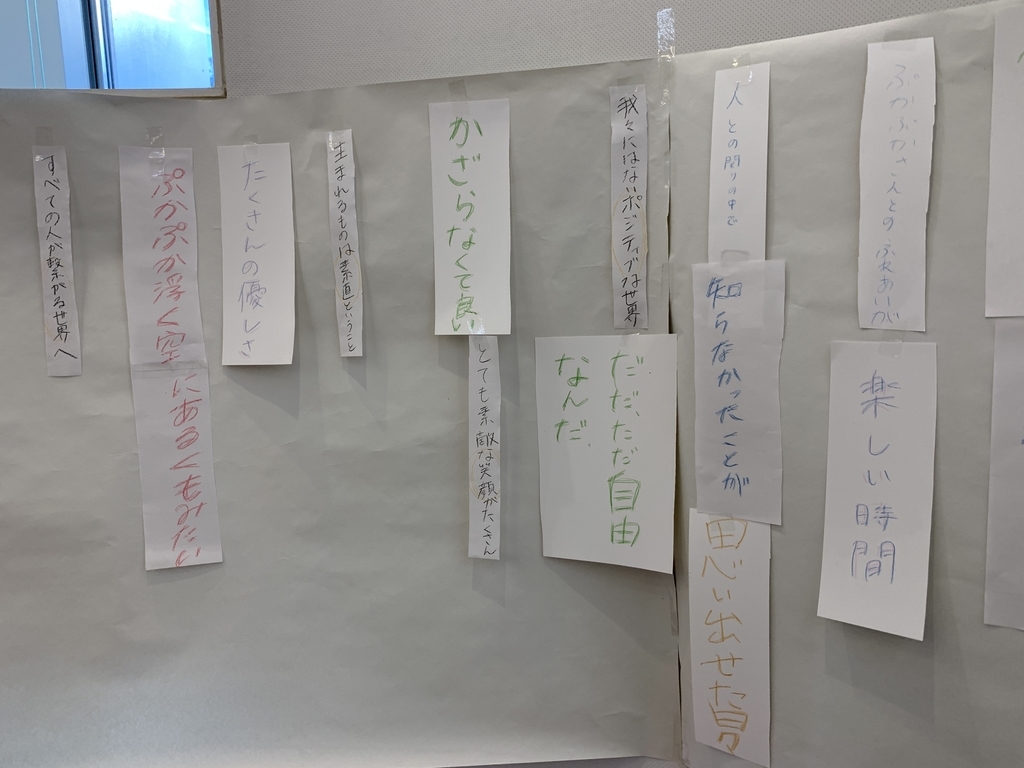

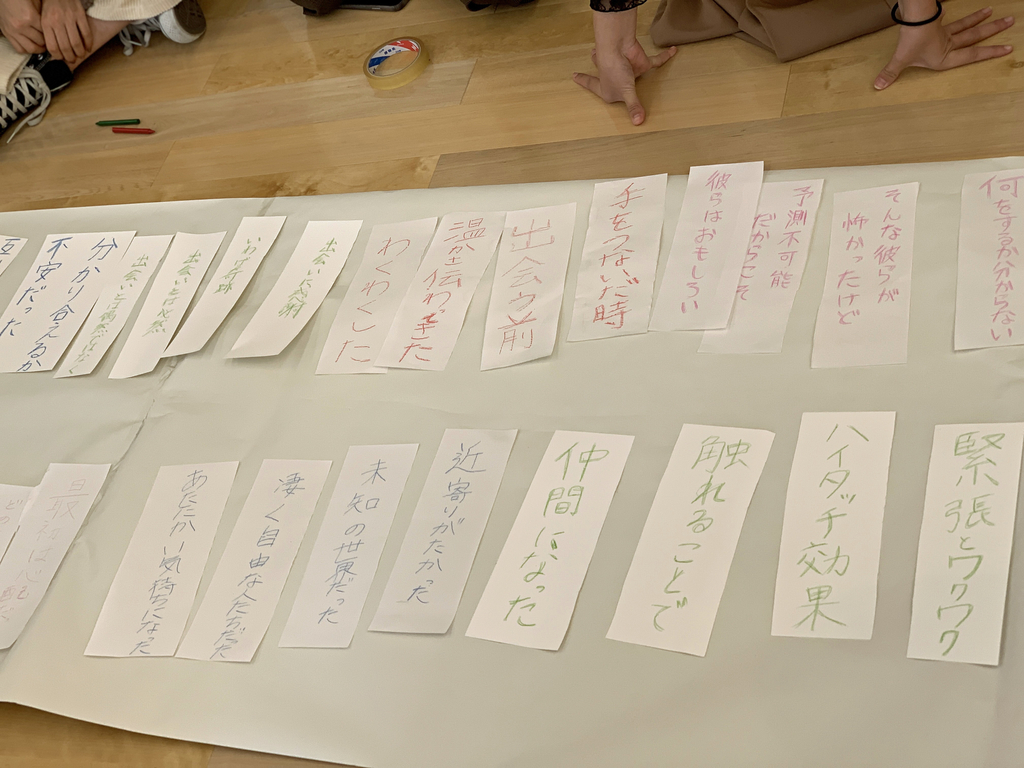

できあがった詩を見てみると、ぷかぷかさんに出会う前は、障がいのある人たちに対して、「怖い」「近寄りたくない」といったとてもネガティブなイメージの言葉が並んでいます。ぷかぷかさんに出会ってからは、「心が穏やかになった」「あたたかい気持ちになった」など、ポジティブなイメージの言葉が並びます。ぷかぷかさんと出会うということが、どういうことなのか、一目でわかります。今回のワークショップは、ぷかぷかさんと出会うことの意味を、あらためてみんなで共有できたと思います。

学生さんたちの言葉を見ると、ぷかぷかさんに「何かやってあげる的」な、上から目線の言葉はありません。どこまでもフラットな関係の言葉です。一緒にいることで私たちが豊かになるような言葉です。こういう言葉こそが、ぷかぷかさんと一緒に新しい時代を作っていくのだと思います。

「共生社会」「共に生きる社会」は、こういう関係から始まるのだと思います。あーだこーだの議論ではなく、こういう関係を丁寧に作っていくことこそ大事だと思います。

ちなみに学生さんたちは石渡教授の「共生教育論」という授業を受けていた人たちです。その授業の4枠をもらって、こういう関係を作りました。第1回目は『Secret of Pukkapuka』(カナダで上映した映画)の上映と私の話、第2回目は『すごろくワークショップ』、第3回目は『演劇ワークショップ』、第4回目は『みんなの思いをまとめる一本の詩を作るワークショップ』です。

そのときの学生さんたちの感想が上がってきましたので、紹介します。

・今回の授業では一人一人がぷかぷかさんとの出会いを詩に書き、それをいったんばらしたあと、一つの詩にするという内容でした。このような詩作は初めてで、本当にまとまるのか、最初は想像できませんでした。ですが、できあがってみると、自分の詩には考えられない広がりのある詩になり、とても感動しました。詩を朗読したときは、とても神秘的でなんとも言えない空間になって、心がほっこりしました。

・みんなで詩を読んだり、作ったりするのは初めての体験でした。またみんなが作った詩を聞くのも楽しかったです。同じ体験をしていても、それぞれ思っていることがちがっていて、みんなの意見を聞くことができてよかったです。

・初めて詩を書くのは、とてもむつかしかったけど、みんなが一人一人書いた詩がばらばらになって、一つの詩になるのがすごくステキなことだと思いました。

・障害を持つ方と関わる機会はほぼ初めてだったので、この授業が始まる前は緊張していた。でも、ぷかぷかさんはとても心を開いて私たちに接してくれた。その人のことを詩にすることができてよかったと感じた。

・一人一人が書いた詩をつなげて、こんな大きな詩になるんだと驚いた。このつなげた詩を見直すと、ぷかぷかさんとふれあった体験がよみがえってきた。

・ぷかぷかさんたちとの思い出を、みんなで一つの詩にすることはとても楽しかったし、達成感がありました。ぷかぷかさんと出会えて、本当によかったとあらためて思うことができました。

・最初にみんなで順に詩を読んでみて、心を込めて読んだり、音楽をかけて読んでみると、詩の印象が大きく変わることがわかりました。実際に自分で4〜5行の詩を書いてみて、一人一人ちがった詩だったけど、とてもきれいにまとまり、驚きました。どのグループも、はじめは障がいのある人のこと怖かったけど、ぷかぷかさんと会ってから、元気をもらえた、考え方が変わったなど、マイナスのイメージがプラスに変わったものが多かったです。みんなで一つの詩を作るのは初めてでしたが、楽しかったです。よい詩ができたと思います。

・本日のワークショップ、みなさんと言葉を交わすことで、たくさんの思いにふれることができて、非常に勉強になりました。他のグループの詩もとても素敵でした。もっと時間をかけて、みなさんと詩を作りたいと思いました。ばらばらな言葉が一つにまとめることが、とても難しかったですが、一つにまとめたとき、本当に楽しかったです。

・詩にすることで初めて気づくこともあり、先生もいっていたが、障がい者の人々に介護したりすることだけではなく、自分たちもぷかぷかさんに与えられているということに気づいた。みんなの思っていることも自分と同じだったり、わかり合えることも多かったです。

・最初は何をやるのか全くわからなくて、戸惑っていましたが、声に出して詩を読んで、とても気分がよくなりました。声に出して読むということはいいことだと感じました。淡々と読むのではなく、気持ちを入れて読むことが大事だと思いました。

・他の人の詩を組み合わせることで、一人の詩よりも、更に深い詩になった気がする。

・詩なんて自分に書けるだろうかと不安だったけど、思ったこと、感じたことをそのまま書いてみた。グループでつなげてみると、似たような言葉や、気づかなかったことが書かれていた。一つの詩にまとめてみたら、なんと素敵な、すべての思いが入った詩ができて、心があたたかくなった。

・今日は詩を作ると聞き、私は文才がないから書けないと思っていた。それぞれが書いた詩をグループで組み合わせた。みんなの作った言葉を組み合わせたことで、すばらしい詩ができあがった。

・それぞれ感じた素直な感想を聞き、自分にはなかった感情などを共有することで、新たな気持ちを発見することができて、楽しかった。言葉をつなげることで、みんなの意見をより感じることができたので感動した。三つのチームそれぞれ全くちがった詩ができていて、自分にはなかった感情も共有できる作業だったので、おもしろかった。

・詩を書いたことがなかったので、最初は戸惑いましたが、みんなの言葉を合わせるとよいポエムになったので、よかったなと思いました。詩の流れが変わる時に言い方を変えたり、気持ちを入れるのが大切だと感じました。

・詩を作る(こんなに長い)のは初めてだったので、最初は不安だったけど、それぞれの思いがちがっていて、みんなの思いが聞けてよかったです。また、ぷかぷかさんとも一緒に詩を作りたいと思ったので、今度はぷかぷかさんを連れてきてください。

・今回の授業は楽しみにしていた詩作りでした。詩を書いたり、みんなと言葉をつなげていくうちに、ぷかぷかさんとの思い出が浮かんできた。浮かぶ映像は笑顔や輝きだったので感動しました。素直に意見を述べてつなげることがどんなに重要なことか理解できた。 自分の言葉がばらばらになっても、一つにまとまることには驚いた。ポジティブな言葉、ネガティブな言葉、印象が変わる言葉など、それぞれでまとめていくのがおもしろかったです。 読むだけでも感動しましたが、音楽に合わせたり、個々の個性がつらなる音読で詩のイメージががらりと変わることがわかった。 中学校の時に詩にふれることが多く、懐かしく感じたのだが、大人になってあらためてふれてみると、より新鮮な印象でした。先生もおっしゃっていたのだが、集団詩の偉大さ、飾らずに正直にできあがったものが一番よいものになると感じた。

・今日は一人一人作った詩を更にばらばらにして、それをまた集めて一つの詩にしたが、ふだんから詩を作ろうなんて思うことがないので、新鮮だった。ほかの人の言葉も使って一つの詩を作ると、一人では絶対にできない詩ができたと思う。

・文章を考えることが元々好きだったので「4〜5行の詩を考えよう」となったとき、すぐ書くことができました。しかし自分の詩だけならまだしも、他の人の詩とつなげるとなった時、「人それぞれ考え方や文章の表現の仕方がちがうのに、一つの詩になるのだろうか?ちぐはぐになってしまうのではないか」と不安でした。でも、いざ作るとなって、みんなで提案し合いながら作り上げていくことで、みんなの気持ちのこもったとてもいいものになったと思います。

・実際に思いを書き出してみると、みんなはこんな意見や思いを持っていたんだなと感じた。読み方や音楽が加わることで、またちがった印象で見えた。

・グループで作る詩は、たとえ私の変な詩も、素敵な詩になり、みんなの心が一致した気分になった。

・みんなの素直な感想がすべてつながって詩になるのがすごいと感じたし、とても思いのこもった詩に3組ともなっていて感動した。出会う前後で気持ちの変化があったことがわかった。また、音楽の効果が安らぎ感や思い出を振り返るような時間になっていると感じた。

・詩をつなげるというのは初めての体験で、最初は戸惑いました。やっていくうちに友人の意見を聞くことができて、感じ方が様々でおもしろいなと思いました。場面が変わる瞬間の言葉など、感情を込めて読むことで、またいい味が出てきてよいなと思いました。個人で作るよりも、みんなで作った方が、よりよい意見が出てよかったです。素直な気持ちが出て、おもしろかったです。京都駅前の路上でやった劇の話を聞いて、驚きました。ワークショップで、そんなことができるなんてすごいと思いました。

・みんなで詩を作るのは大変だった。並べ替えたり、間を置いて話すのも、簡単に見えて、意外と大変だった。詩を作るなんて十数年ぶりで、正直不安だったし、いやだったけど、人の詩を聞くのはおもしろく感じた。集団詩なんてものがあるとは知らなかった。「作らないことを意識しながら作る」という言葉がとても記憶に残った。

・ポエマーになった気持ち。自分が「ぷかぷか浮く空にあるくもみたい」と書いたら、ほめられてうれしかった。

・詩を作る体験も、読む体験もしたことがなかったから、とてもよい機会になった。更に個人の詩をばらばらにして、全員のものを合わせることはしたことがなかったので、楽しかった。

・詩を朗読することは初めてだったが、自分が素直に感じたことをグループで話し合って、考えながらつなげていくというワークは、小学生の時以来、自分がやった記憶がなく、懐かしい気持ちになった。

・「出会いとは必然」「出会いとは奇跡」とても素敵な詩が書けたと思う。

・ぷかぷかさんがおっしゃっていた「飾らない自分」というのは大切だと思いました。今の自分に必要だと思いました。