のぼさん、今日はマリリンモンローを描いていました。

少し麻痺があるのですが、とても力強い線が魅力的です。

時々左手に持ち替えて描きます。

マリリンモンローの写真を見ながら描いていました。

のぼさん、今日はマリリンモンローを描いていました。

少し麻痺があるのですが、とても力強い線が魅力的です。

時々左手に持ち替えて描きます。

マリリンモンローの写真を見ながら描いていました。

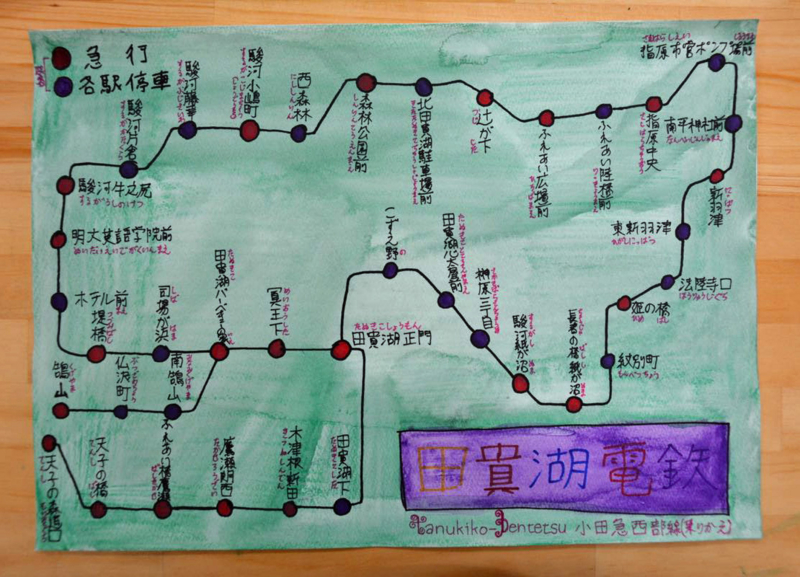

ヨッシーが「田貫湖電鉄」の路線図を描いていたので、どこにあるんだろうとネットで調べました。田貫湖は富士山の西にある小さな湖なのですが、いくら探しても、その周辺には「田貫湖電鉄」は見つかりませんでした。

ヨッシーの路線図にはもっともらしい名前の駅が並んでいます。「田貫湖正門(たぬきこしょうもん)」「こずえ野」「田貫湖心太屋前(たぬきこところてんやまえ)」とあって、この「田貫湖心太屋前(たぬきこところてんやまえ)」というなんとも奥ゆかしい名前の駅に、これは絶対に行ってみよう、と思ったのでした。

ところが、ネットの「乗り換え案内」で、駅名を検索しても出てこないんですね。ほかにもいくつか入れたのですが、全く出てきません。ここまで来てようやくこれはヨッシーの作った物語なんだということに気がつきました。

39個ものもっともらしい駅名がふりがな付きで並んでいて、これは描きながら楽しかっただろうなと思いました。それにしても「長者の橋紙が沼(ちょうじゃのばししがぬま)」「駿河牛之尻(するがうしのけつ)」なんて名前を考え出したヨッシーってただ者じゃないと思いました。何よりも、私をここまでわくわくさせたのですから、この物語の持つ力は、なかなかのものだと思いました。

ナガさんから、

「俺、夢ないんだけど、どうしたらいい?」

って、相談されました。どうしたらいい?と聞かれても、夢なんて自分で探すものなので、

「自分でやりたいことを一生懸命探すんだよ」

「やりたいことなんてない」

「いつかこんなことやってみたいとか、ないの?」

「ない!」

「彼女作ろう、とかも?」

「ないです」

話が止まってしまいます。

ナガさんは仕事もよくできて、毎日いい顔して過ごしているのですが、それでも

「俺、夢ないんだけど…」

なんてわざわざ言ってきたのは、やっぱり何かこう将来に向けてわくわく心ときめくものがなくて、ちょっと寂しい思いをしているのかなぁ、なんて思ったりしました。

今度ぷかぷかでは利用者さんたちがお互い話し合う「ホームルーム」をやろうかなと思っています。自分たちの悩みや、問題などを自分たちで話し合って、解決に向けてみんなで前へ進もう、というわけです。

たとえばひとり暮らししたい、という方が何人かいます。そのためには何をどうすればいいのか、アパートでひとり暮らしするのはそれなりにお金がかかります、給料、年金で足りない分はどうすればいいのか、どこへ相談すればいいのか、料理は自分でできるのか、できない人はどうすればいいのか、自立生活アシスタントはどんなことをやってくれるのか、といったことを一つ一つ具体的にクリアーしていきます。

なんとなくひとり暮らししたい、では、いつまでたっても前に進みません。何を、どうすればいいのか、を具体的に一つ一つクリアーしていけば、実現に向けて前に進むことができます。そういった話し合いを「ホームルーム」で話し合ってみたいと思っています。

スタッフにアドバイスをもらって、それに従ってやるのではなく、自分たちの悩みは、自分たちで考え、自分たちで解決する、というのでなければ、ほんとうの解決にはならないと思うのです。

「俺、夢ないんだけど…」の悩みも、ホームルームでみんなに投げかければ、「俺も」「私も」という人が出てくるかも知れません。じゃあ、どうすればいい、とみんなで話し合えばいいと思うのです。

夢ってなんだろうね、夢って、どこにあるの、どうすれば夢を見つけることができるんだろうね、みたいなことを話し合っているうちに、みんなで夢を探すようなことができれば「俺、夢ないんだけど…」なんて言ってた人が、多分、わくわくしてくると思います。

一人ひとりの夢もいいけど、みんなで共有できる夢が見つかればもっと楽しいと思います。みんなの夢に向かって、みんなが力を合わせられるような、みんなが熱い思いを寄せられるような、そんな夢をみんなで見つける。そんなことができれば最高だと思います。

昨日お店の常連客のゆうとくんの1歳の誕生日で、職人さんの作った誕生日パンを、お兄ちゃんと二人でかぶりついている写真がお母さんから送られてきました。うれしいですね。

ぷかぷかは

おいしい

安心・安全を

大事にします。

健康な命を

未来に引き継いでいきたいからです。

子どもたちの命を

そして、みんなの命を

大事にしたいからです。

こんな思いで毎日パンや食事、お惣菜を作っています。

どちらを向いても添加物だらけの世の中で、命がどんどん傷つけられています。これから未来を生きていく子どもたちのことを考えると心が痛みます。

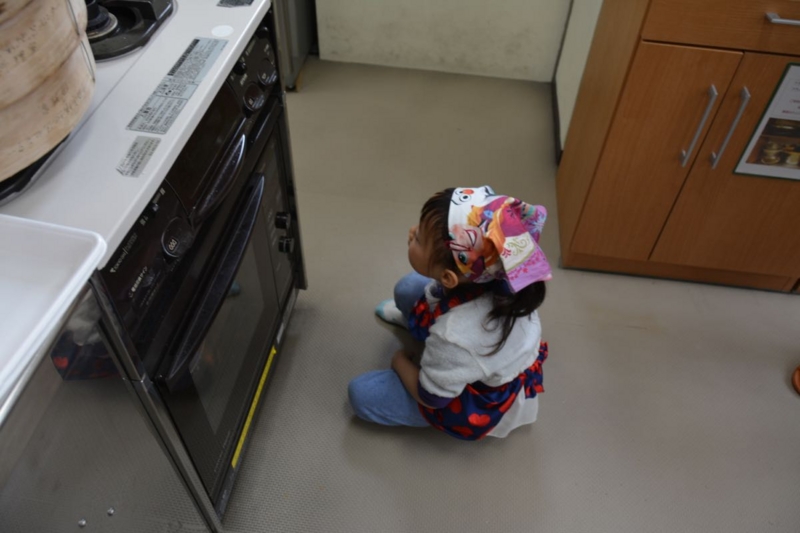

下の写真の二人の子どもを見ていると、健康な命を未来に引き継いでいくことの大切さをあらためて思います。

「オペラを子どもたちに・ゆめ基金」のためにカフェ、パン屋で「寄付金付き1000円コーヒー」を始めます。おいしいコーヒーを飲むと、ゆめ基金への寄付と、ぷかぷかの運営への貢献が同時にできるというすばらしい企画です。

寄付は未来への投資であり、これからこんな未来を作りたい、という思いを込めたお金です。

カフェでコーヒー飲むとコーヒー代金300円との差額700円が、パン屋で飲むとコーヒー代金100円との差額900円がゆめ基金に寄付されます。それぞれ700円、900円が何倍もの価値に変わります。

コーヒーを飲んでいただくと、それはぷかぷかの収益になります。ぷかぷかの運営に貢献することになり、それはぷかぷかが創り出している様々なあたらしい価値に貢献することになります。それを少し紹介します。

①利用者さんたちの人生を支えるような本物の仕事を創り出すことに貢献します。

②その仕事は利用者さんたちの笑顔を作り出します。

③利用者さんたちの笑顔は地域の人たちを幸せな気持ちにさせます。

④その気持ちは、障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいいね、という気持ちになり、お互い気持ちよく生きていける社会を作っていくことになります。

一杯のコーヒーが新しい社会を作っていくことに貢献するというわけです。

⑤仕事は利用者さんの給料を生みます。給料は働くことの意味を彼らに教えます。休日に誰かとお出かけしたり、好きなものを買ったりして、人生が充実します。一杯のコーヒーが彼らの人生の充実に貢献することになります。

⑥街のみんながホッとできるような、ちょっとだけ元気になれるような小さな街=ぷかぷか三軒長屋を今、ぷかぷかは作っています。街の中にこういう場所があることは、街の人たちにとってはとても大事なことだと思います。一杯のコーヒーはそんな小さな街の実現に貢献します。

⑦パン屋の前にあるような椅子とテーブルをもう2セットくらい置きます。いつ来ても誰かがお茶を飲んでいたり、おしゃべりしていたり、ぼんやり空を眺めていたりします。そばで誰かが絵を描いていたり、楽器を鳴らしたりしています。小さな子どもたちが歓声を上げながら走り回っています。椅子にもテーブルにもお金がかかります。コーヒーの売り上げがこの椅子とテーブルになります。

⑧ひとり暮らしのお年寄りの方に「歌付き弁当」「お話付き弁当」をぷかぷかの利用者さんが配達します。弁当を配達したついでに利用者さんが昔の歌を歌ったり、楽しいおしゃべりをしてきます。楽しい時間のプレゼントです。「ああ、楽しかった。また来て欲しい」といった関係がそこから生まれます。どちらかといえば地域社会から締め出されてきた障がいのある人たちに「また来て欲しい」と思うような関係を「歌付き弁当」「お話付き弁当」は作ります。そういう関係がひろがっていけば、地域社会はお互いがもっともっと生きやすくなります。お互いがもっと生きやすい地域社会の実現に一杯のコーヒーが貢献します。

⑨パンの外販に行く瀬谷区役所では、毎週木曜の外販の日、彼らに会うのを楽しみにしている人たちがたくさんいます。おいしいパンと彼らの魅力で、毎週外販のテーブルの前に写真のような行列ができます。

「なんとなくいやだ」とか「怖い」とか「何するかわからない」と社会から締め出されている彼らに「今週も会いたい!」と思う人たちがこんなにもいるということ。これはほとんど奇跡に近いと言っていい気がします。ここには社会の希望があるように思います。一杯のコーヒーの売り上げが、ここで見えた希望を更に膨らませることに貢献します。

⑩去年やったぷかぷかの利用者さんと地域の人たちの演劇ワークショップは、予想をはるかに超える新しい関係、芝居を創り出しました。「表現の市場」のステージで発表した芝居は、まさに新しい価値と呼ぶにふさわしいものでした。その芝居作りにも大変なお金がかかります。一杯のコーヒーが、そういった新しい価値の創造に貢献します。

⑪パン教室には小さな子どもたちがたくさん参加します。子どもたちはなんの偏見もなく、利用者さんたちといっしょにパンを作ります。こんな子どもたちが大きくなった時、彼らの作り出す社会は今よりもお互いがもっと生きやすい社会だと思います。パン教室はパンといっしょにそういう希望をも作り出しています。一杯のコーヒーがそんな希望を作り出すことにも貢献します。

⑫ぷかぷかは障がいのある人たちが生きやすい社会を目指しています。彼ら、つまり社会的弱者が生きやすい社会は、誰にとっても生きやすい社会であり、大きな社会的ニーズといっていいと思います。そんな誰もが望むような社会の実現に、一杯のコーヒーが貢献することになります。

一杯のコーヒーが貢献する物語は、まだまだ続きます。

昨日書いたぷかぷか日記に、地域の方がこんなコメントをつけてくれました。

もし、

みなさんが

うつむいて

しごとをしていたら

私はいたたまれなくて

ここに暮らしていられなかったと思います

ぷかぷかのみなさんが

いきいきと

かがやいて

毎日楽しそうに

お仕事している姿に

わたしは

この地域の

この社会の

この日本の

この世界の

未来は、

かがやいているのだと

感じることができるのです

働いているみなさんが

いきいきと働いている姿は、

地域に暮らす私たちの

輝く未来に繋がっているのです

ぷかぷかを

応援しています

ぷかぷかの利用者さんたちが毎日笑顔で働いていることは、地域社会も元気にしているんですね。

2年ほど前、日本財団のセミナーで、団体に助成金を出す時は、助成金を出すことで、その何倍もの新しい価値をその団体が生み出すかどうかをしっかり調査するという話を聞きました。たとえば100万円の助成金を出したとき、100万円以上の新しい価値を生み出すかどうかが、判断の材料になるというわけです。100万円出して、100万円の価値しか創り出せないようなところには助成金を出さない、助成金は返さなくていい代わりに、助成金以上の新しい価値を創り出しなさい、というわけです。

お金の使い方について、目が覚めた思いがしました。お金はその使い方次第で、何倍もの新しい価値を生む、ということに情けない話、はじめて気がついた、というわけです。

そういう考え方を以前はしていなかったので、ぷかぷかを立ち上げる時、資金面でとても苦しい思いをしました。どこからも援助がなかったので、自分ですべて工面しました。ほとんどは自分の退職金です。

ぷかぷかを立ち上げる計画は自分で言い出したことなので、退職金を使うことも、しょうがないなぁ、と考えていたのですが、実際に設備費934万円、改修工事費1,345万円、あわせて2,279万円と、見積書が上がってくると、退職金がほんとうに全部飛んでいくんだ、とじわっと冷や汗が出てきました。

当時はこのお金を使うことで、何倍もの価値あるものが生まれる、といった考え方は私の中にありませんでした。「投資」をする(明るい未来を創るためにお金を使う)ことの意味が全くわかってなかったとも言えます。パン屋が絶対にうまくいく、という自信もなく、「下手するとお金はもう戻ってこないかも」と思っていました。

それでも、前へ進むしかありませんでした。明るい展望のないまま、前へ進むのは本当に辛いことでした。でも、前へ進まなければ、展望も開けません。

自分の家に、一銭も入れないまま、先がはっきり見えないことに大金をつぎ込むことは、二重にしんどいことで、この頃の精神状態は最悪でした。

そんな私を救ってくれたのは利用者さんのひとことでした。

今まで何度か書いたのですが、ぷかぷかを立ち上げて2年目、どんな時にどの程度の介護が必要か調べる介護認定調査がありました。

「最近どうですか?」のケースワーカーさんの質問に「以前はうつむいていましたが、今はまっすぐ前を向いて生きています」と応えた利用者さんのひとことは、ぷかぷかでの仕事が利用者さんの人生を支えるほどのものになっていることに気づかせてくれました。視点を変えると、ぷかぷかに注ぎ込んだお金が創り出している新しい価値というものに気づいた、ということでもありました。

知的障がいのある人には単純作業が向いている、などといわれることがまだまだ多い世の中にあって、彼らの人生を支えるほどの仕事が創り出せたことは、ほんとうに価値あることだったと思います。毎日毎日同じ仕事を繰り返し、みんなうつむいて仕事をしている福祉事業所が多い中で、利用者さんたちが笑顔になれるような仕事を創り出したことは、新しい価値ある仕事を創り出したといっていいと思います。

自分がぷかぷかに注ぎ込んだお金が創り出している新しい価値というものに、その利用者さんのひとことがきっかけでようやく気づきはじめた、というわけです。以来、そういう視点でぷかぷかを見てみると、たくさんの新しい価値=物語をぷかぷかは創り出していました。日経ソーシャルイニシアティブ大賞に応募できたのも、そうやって創り出した新しい価値のおかげです。

お金が生き、様々な新しい価値を生み出している日々は、そのままぷかぷかが成長している日々だなと思います。

3月21日(土)、パン教室でした。今回も地域の子どもたちがたくさん参加しました。ぷかぷかの女性メンバーさんたちはかわいくてしょうがないという感じで、いろいろ教えてあげていました。考えてみれば、普通の人たちとの、パン教室のような雰囲気でのおつきあいが今までほとんどといっていいほどなかったわけで、「かわいい!」って思う気持ちが自由に表現できなかったのは辛かっただろうなと思います。

テラちゃんとお話ししながらの作業はとっても楽しい

コンノさんもいつものようにアニメのよくわからない話をしていました。

ハシムラさん、カネマルさんのふたりが生地のこね方を一生懸命教えていました。

肉まんの具を作ります。

小さな子どももこんなふうにしてしっかり参加。

アカギさんはゲストの方たちとスープ作り。仕事の時は調子の悪い時があるのですが、今日はそういうことが全くありませんでした。心おだやかに過ごせる日をたくさん作っていきたいです。

イモト師匠にあんこの作り方を真剣な顔で教わります。

遊びはじめた子どもたちのそばで、マツイさん、カワサキさんはピザの具材作り。

肉まんの具を包むのはなかなかむつかしい。ぷかぷかのお姉さん二人も苦労しています。

テラちゃんといっしょにピザの生地をのばします。

ピザのトッピング

焼けたかなぁ

もうちょい

仲良し三人組はちょっと休憩。

飽きてしまった子どもたちに紙芝居。仕事の終わったぷかぷかの人たちもいっしょに。

手遊び歌も

ぷかぷかの人たちもいっしょに

パンが焼き上がりました。

肉まんが蒸し上がりました。

ピザが焼き上がりました

バターロールもできあがり

元気に「いただきまーす!」

この子たちが大きくなった社会が楽しみです。

1,000円を銀行に預けると、1,000円は1,000円のままです。そこからは何も生まれません。その1,000円を、子どもたちにオペラをプレゼントする「ゆめ基金」に寄付したらどうなるでしょうか?そのお金は何を生み出すでしょうか?

・ほとんどの子どもたちはオペラを見たことがないので、今まで体験したことのない楽しい時間を持つことができます。

・子どもたちが笑顔になります。

・子どもたちの笑顔が増えると、社会は幸せになります。

・子どもたちの心がわくわくします。

・「わくわく」を体験した心は、わくわくするような未来を作ります。

・わくわくするような未来は、未来への希望を生みます。

・未来へ希望を持てる時、人はしっかり前を向いて生きることができます。人生が充実します。

・オペラって楽しいなって思うようになります。

・人生の楽しみが増えます。人生が楽しくなります。

・自分で歌ってみようかな、って思います。

・自分で歌ってみると、歌うっていいな、って思うようになります。

・歌うことが自分を生き生きとさせることがわかります。歌が自分にとって大切なものになります。

・子どもの心がとっても豊かになります。

・子どもの心が豊かになると、彼らが作り出す未来も豊かになります。

・豊かな未来は人を幸せにします。

・子どもたちにオペラをプレゼントするために、大人たちが汗を流します。

・自分の子どものためではなく、地域の子どものために汗を流します。

・地域の子どもたちのため、という思いは、地域社会のため、になります。

・地域社会の未来のために汗を流す、というわけです。

・それは地域社会の未来のために小さな種を蒔くことです。

・この小さな種からはたくさんの芽が吹いて、芽が大きくなって、私たちの思いがようやく形になります。

・それはどんな形をしているのでしょう?

1000円は、何倍の価値を生み出したでしょうか?

お金はこんなふうに使ってはじめて「お金を生かす」ことができるのだと思います。

希望のある明日をみんなで創っていきたいと思います。

希望のある明日を創る作戦会議をやろうと思います。

4月4日(土) 午後1時からぷかぷか三軒長屋の「アート屋わんど」でやります。

あ、おもしろそう!って思った方はぜひおいでください。問い合わせはpukapuka@ked.biglobe.ne.jp 電話453-8511(当日は080-4109-6258)高崎まで

子どもたちにオペラをゆめ基金、寄付を募集中です。

振替口座は 口座記号 00260-4 口座番号 97844

加入者名 NPO法人ぷかぷか

「子どもたちにオペラを・ゆめ基金」 についてはこちらを

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。