まーさんは仕事がとてもよくできる方で、戦力としてとても期待をしているのですが、いまいちモチベーションが上がらないというか、仕事がおもしろいと感じてないようです。言われたことはよくやるのですが、そこから先を自分で考えて前へ進むと言うことがありません。

パンの「焼きの仕事」は焼き上がったパンを見る楽しさがあり、一番おもしろい仕事なのですが、それを任されながら、もっとやってみよう、という気持ちがなかなか出てきません。

仕事に前向きになる気持ちは、自分でおもしろい仕事をたくさん経験し、その中で培っていくしかないと思うのですが、そのおもしろい仕事を経験しながら、なおもそういう気持ちが出てこない方はどうすればいいんだろうと思います。

朝になると、毎日のようにまーさんは暗い顔して

「もうぷかぷかをやめます」

とか言ってきます。ぷかぷかを辞めて何かもっと楽しい仕事をする、というわけでもありません。ですからぷかぷかを辞めてほかのところへ行っても、何も変わりません。

「まーさんが今一番やりたいことは何?」

「なにもありません」

「最近おもしろいなって思ったことは?」

「4周年の記念イベントでやったデフパペットシアターのマキノさんのパフォーマンスです」

「あの聾唖の人のパフォーマンス?」

「そう、すごくかっこよかったです」

「ああいうのやってみたいんですか?」

「はい」

「じゃぁ、マキノさんに弟子入りしますか?」

「僕にできるかなぁ、多分だめですよ」

「そんなことやってみなきゃわからないよ。はじめからだめだ、なんて言ってたら何もはじまらないよ。電話して頼んでみるから、とにかく一緒にマキノさんの事務所に行ってみよう」

ということで、すぐにデフパペットシアターに電話。あいにくマキノさんは種子島に公演に出かけていて、今月末でないと帰ってきません。それでもデフパペの制作の方が取り次いでくれて、何とか会いに行けそう。

マキノさんに会って弟子入りを申し込むにしても、かなりハードルは高いのですが、それでもまーさんの心が少しでも前向きに動いてくれれば、と思っています。

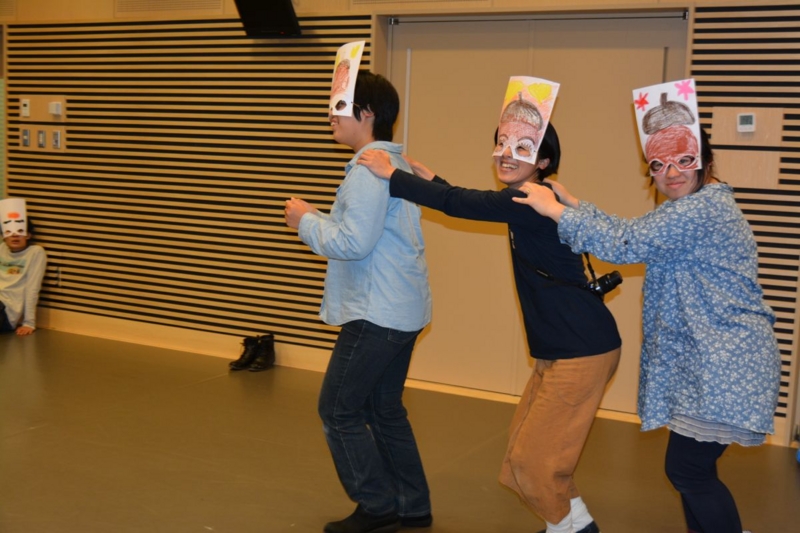

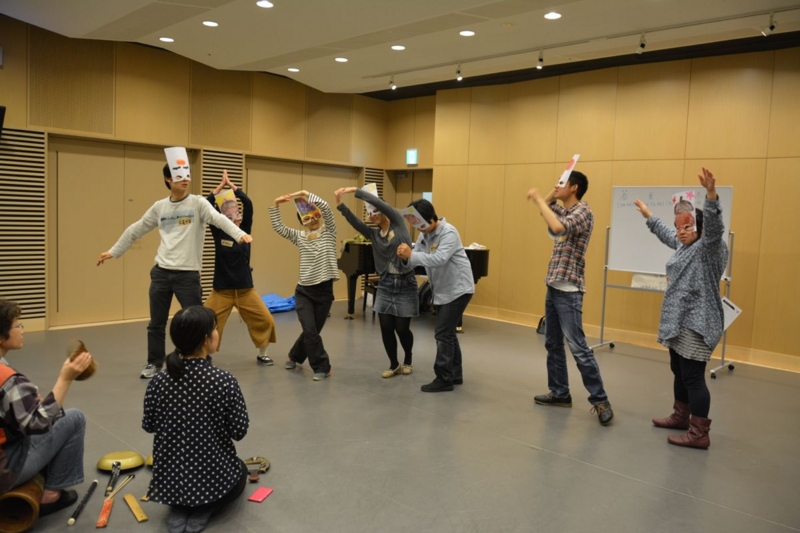

そのマキノさんのパフォーマンスが22日(日)午後7時からNHK Eテレの「みんなの手話」で紹介されます。そのマキノさんは6月から始めた「みんなでワークショップ」で進行役の一人として活躍しています。

http://www.nhk.or.jp/heart-net/syuwa/calendar/20140622.html#contents