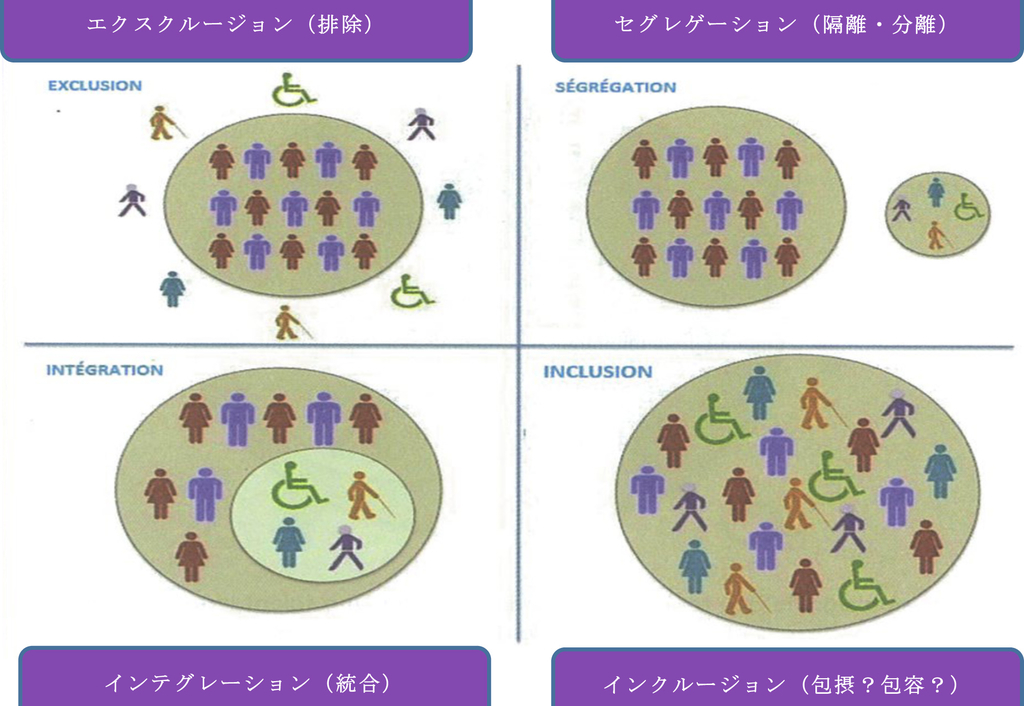

特別支援教育の中で語られる障がい児とぷかぷかさんの違いはどこから生じるのだろうって考えていて、以前出版社の編集者の方が送ってくれたインクルージョンとは何かの資料を思い出しました。とてもわかりやすいです。

資料を送ってくれた編集者の方は

添付の図は、インテグレーションとインクル―ジョンの違いを説明をするのによく使う図ですが、同じ社会には統合されているけれど、社会という水槽に金魚すくいですくわれたビニールに入った金魚がそのまま入っているような状態で、社会全体を自由に泳ぎ回っているインクルーシブな状態ではない、という図です。

このビニールの袋が、就労継続支援とか放課後デイとかグループホーム、特例子会社などの障害に特化した福祉制度、あるいは意識のバリアだと思います。

と、とてもわかりやすく書いてくれました。

ぷかぷかをどうするか、ということばかり考えていて、こうやって全体を見ながら考えることがなかったので、なーるほど、そうだったのか、ととても納得しました。

福祉制度なんていうのも、すごく社会が進んだように見えるのですが、障がいのある人たちに関しては、小さな時から健常と言われる人たちと障がいのある人たちを分けている社会の仕組みを作っているものでしかない、とあらためて図を見ながら思いました。

ビニール袋に入れて社会と切り離してしまうなんて、実にもったいない話だと思います。どうしてもったいないと思うのか。

彼らと一緒に生きていくと、社会が豊かになるからです。ぷかぷかはそのことを目に見える形で実践してきました。

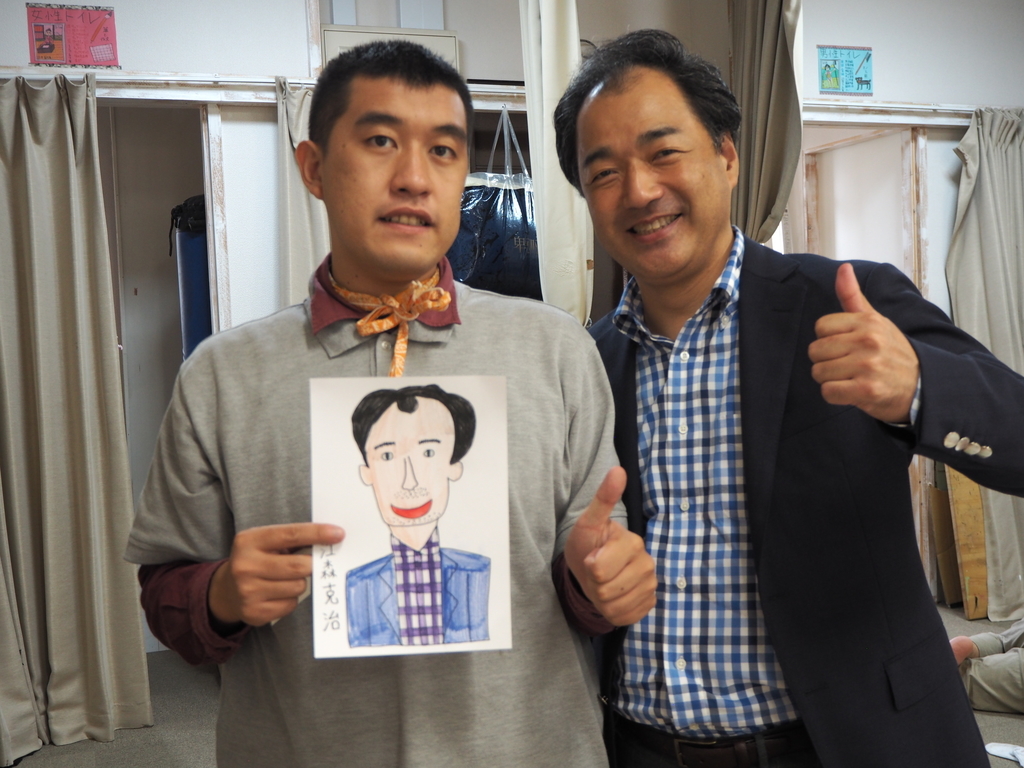

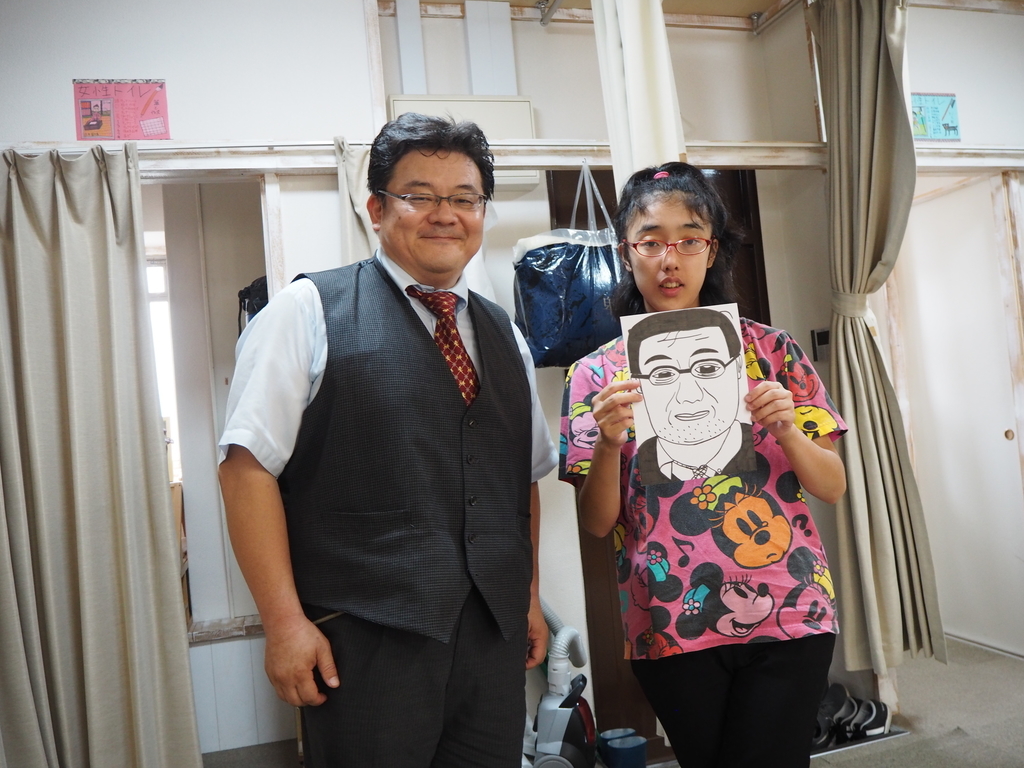

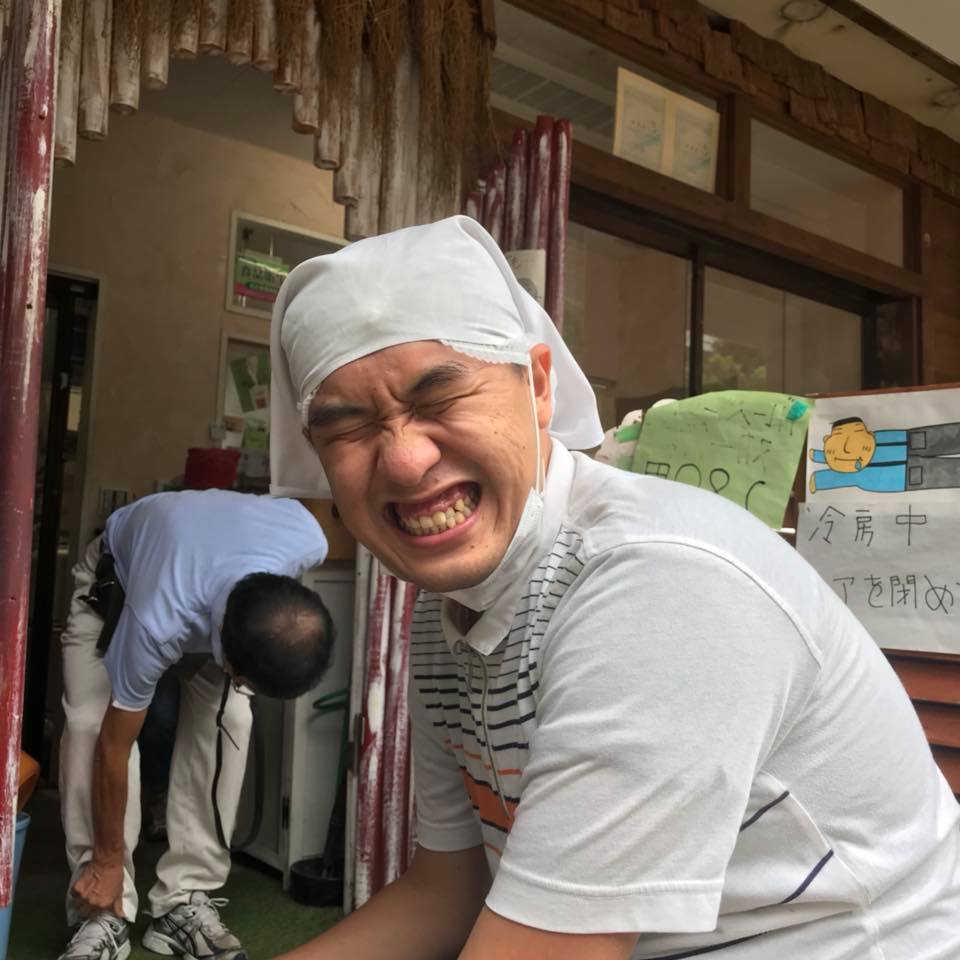

テラちゃんというぷかぷかさんがいます。そのテラちゃんのFacebookにこんな楽しい写真がアップされていました。仲良くなった地域の人といっしょに撮った写真です。

二人で楽しんでる様子がビリビリと伝わってきます。よくある障害者と健常者の「交流」ではありません。あるいは障害者に何かやってあげてる写真でもありません。どこまでも二人がこの「今」を楽しんでいる写真です。

Mの字がちょっと消えていますが、ME&YOU=FOREVER♡ とあります。二人の思いなんだと思います。共生社会を作ろう、なんて言葉のはるか先をこの二人は行っているのです。

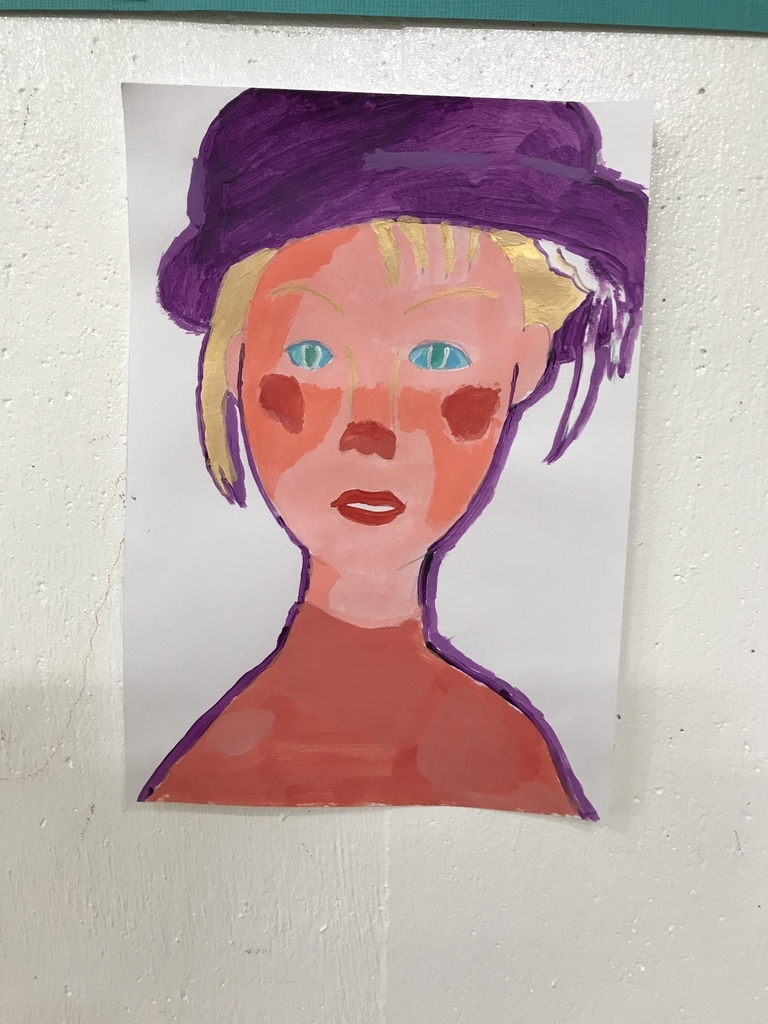

ぷかぷかはビニールをかけないことで、こんなすてきな関係をたくさん作ってきました。こんな関係が社会に広がること。それこそが社会の豊かさだと思います。障がいのある人たちはこんなふうに社会を豊かにしていくチカラを持っているのだと思います。

この写真を加工したのはテラちゃんです。ME&YOU=FOREVER♡の言葉も、相方のAKIKOさんへの思いがあふれたものだと思います。こんなすてきな言葉を障がいのある人が考え出したことに私は感動します。

本当はこんな言葉を、こんな思いをみんな持っているのだと思います。それを自由に表現できる場、機会があるということが社会の豊かさだと思います。

ビニールの袋は、そんな豊かさをつぶします。実にもったいない話です。

この写真とは逆に、障がいのある人たちを社会から排除していくと、社会はやせこけていきます。やせこけていった果てに、相模原障害者殺傷事件が起こったと思います。「障害者はいない方がいい」「障害者は不幸しか生まない」は、やせこけた社会を象徴する言葉です。

上の写真左のAKIKOさんは「テラちゃん(写真右のぷかぷかさん)はいた方がいい」「テラちゃんと一緒にいると幸せ!」って思っています。AKIKOさんはテラちゃんから大事なことをいっぱい学んでいるっていつも言います。一緒にいると学びあえるから、この関係が楽しいのです。ぷかぷかはこんなふうに思う人をたくさん作ってきました。

犯人の言葉をそれは間違っている、と言葉で否定するのは簡単です。でも「間違ってる」というだけでは社会は変わりません。大事なことは、本当にそう思う人を実際に作り出すことです。上の写真のように。

障害者雇用数水増し事件は、社会の貧しさを象徴しています。年内に障害者雇用率を達成します、なんて言ってますが、そんなことで住む問題とは思えません。単なる数あわせではないはずです。障がいのある人たちと本気で一緒に生きる気があるのかどうかが問われている問題だと思います。