横浜市の調査季報181号「共生社会を考える〜障害者差別解消の取り組みから」は、横浜市の頑張りがよく見える内容でした。ぜひ読んでみてください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/chousa/kihou/181/

冒頭に掲げられた、障害者差別解消検討部会の委員をやっている全盲の方の言葉がいいですね。

《 私の不便さは今の社会が「見て知る社会」になっ ているからで、何気ない援助や科学技術の進歩、制度の改善で「聞 いたり触れたりして知る社会」になれば、私の不便さは軽くなり、 障害者でなくなるかもしれません。》

色覚異常という色の区別がむつかしいの方のために、交通信号を色ではなく、○、△、□で表現したらどうかという提案が昔ありました。そうすれば色覚異常という障がいはそこではなくなるというわけです。障がいであるかどうかは、そんなふうに社会との関係性の問題であると。目からうろこの提案でした。

冒頭に紹介した全盲の方の言葉も同じことを言っています。

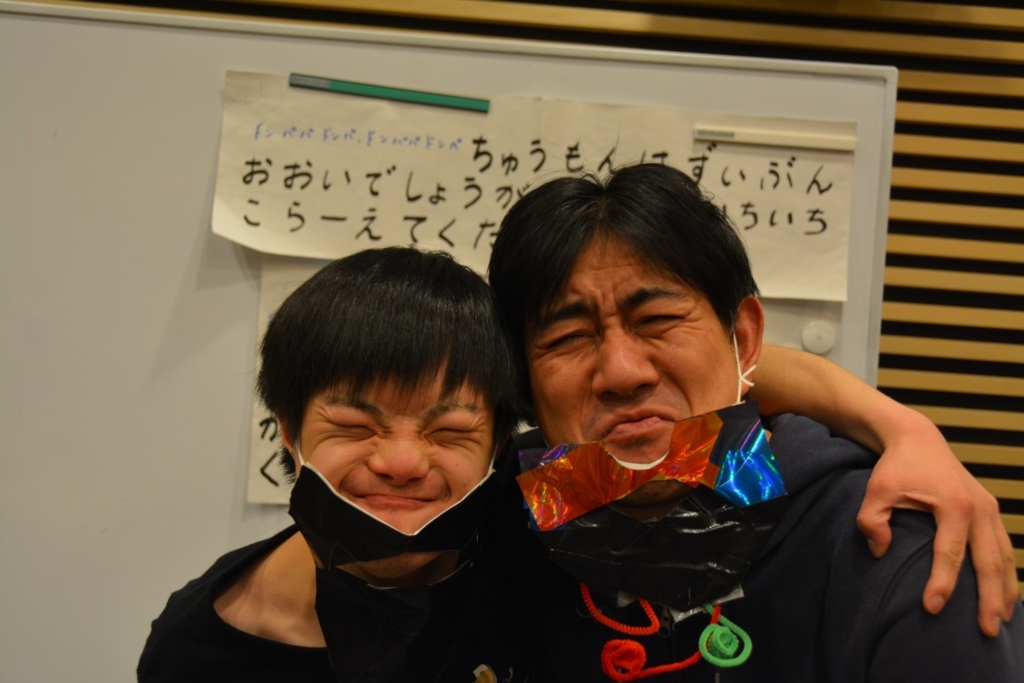

「ぷかぷか」で「障害者」がいることをあまり感じないのは、彼らに何かやってあげようとか、何か支援しようとか、考えてなくて、ただいっしょに生きていこうとしているからじゃないか、ってふと思いました。「ぷかぷか」をぷかぷからしくしているいちばんの貢献者の人たちです。

パン教室にしても、演劇ワークショップにしても、そこには「障害者」はいません。いるのは、一緒にパンを作る仲間であり、一緒に芝居を作る仲間です。

30年ほど前、演劇ワークショップを始めたときは、障がいのある人たちのために何かやってあげよう、と地域の人たちが集まりました。企画した私自身も当時はそんな思いがありました。でも何回かやっていく中で、彼らのために何かやってあげようと集まっているのではなく、魅力ある彼らに会いたいから私たちが集まっている、ということに地域の人たち自身が気がついたことがありました。ワークショップの場は彼らの魅力が支えていることにみんなが気がついたのです。

これは企画した私やワークショップの進行役がそんなふうに導いたのではなく、ワークショップの場自体が、作り上げた関係性です。ワークショップの場は、そういう新しい関係性を作り上げるチカラを持っているのだと思います。

ですから演劇ワークショップの場には、いわゆる社会で言う「障害者」はいません。いるのは、私たち以上に発想が豊かな、自由極まりない人たちです。彼らがいることで演劇ワークショップの場で作り上げる芝居が、すばらしく豊かなものになります。