相模原障害者殺傷事件についていろいろ書いたメッセージをtomoさんはしっかりと受け止めてくれていました。うれしいですね、こんな人がいると。

tomoecru.hatenablog.com

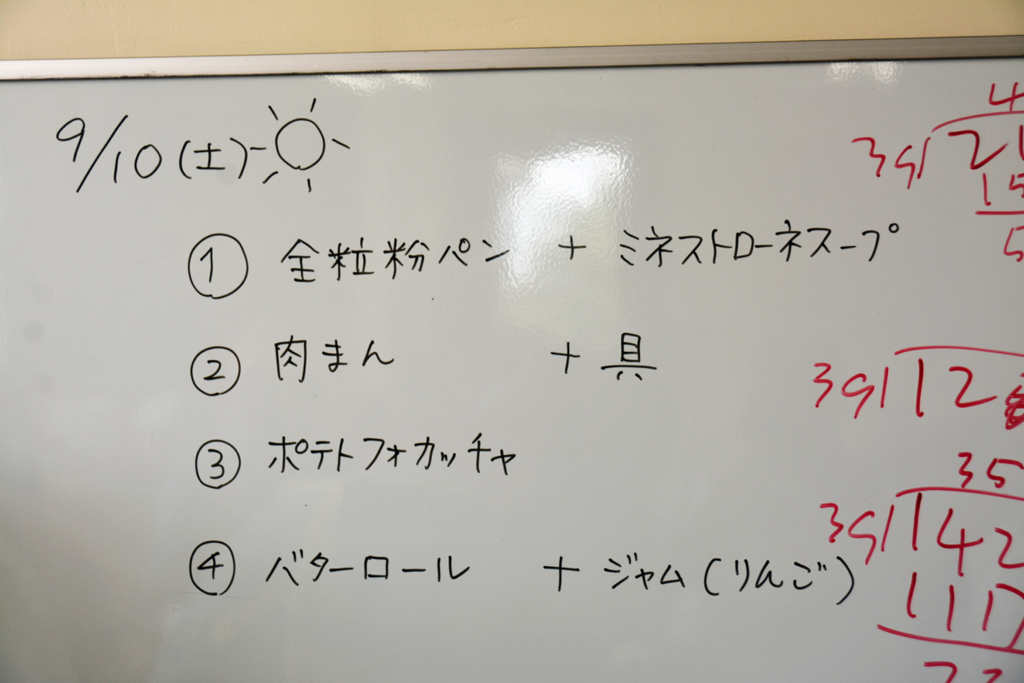

ところどころ赤字で整理してあって、とてもわかりやすくなっていました。自分の意見を客観的にみることができた気がしています。人の目で整理されることはとてもいいことですね。

tomoさんは、一番最初に書いたブログでこんなことを書いています。

●●●

なんかもう、「障害者」を取り分けて、切り出して、

区別するのは、やめませんか?

障害者は「自分たちとは違うから」不要だという人。

障害者は「特別な存在だから」必要だという人。

そのどちらも、tomoには同じに聞こえる。

目が悪いから、メガネをかける。

足が悪いから、車イスに乗る。

背が低いから、人に頼んで棚の上のものを取ってもらう。

手が不自由だから、人に頼んで瓶の蓋を開けてもらう。

体が病気になったから、病院で診てもらって薬をもらって飲む。

心が病気になったから、病院で診てもらって薬をもらって飲む。

障害があっても、なくても、「人」は「人」。

●●●

最後の一行、すばらしくいい言葉ですね。

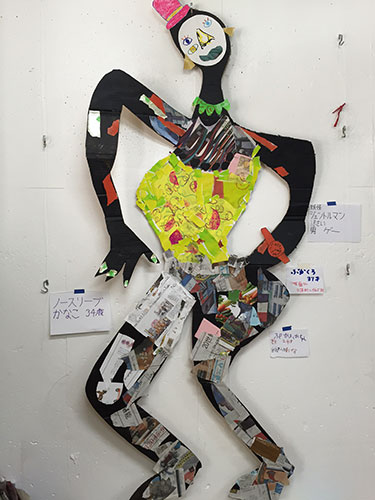

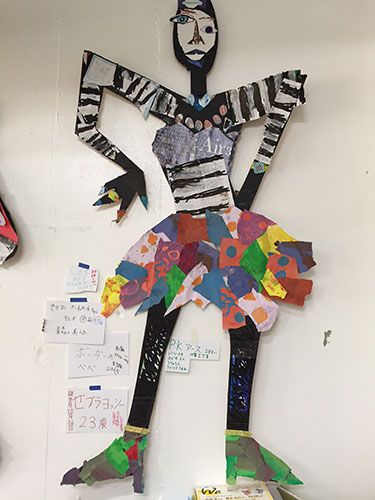

ぷかぷかは「人」としての彼らに惚れ込んだところからスタートしました。

「人」としての彼らに惚れ込んでいるから、毎日Facebookページに書くことがあるのです。ただただ、いいなぁ、いいなぁ、と思って書いています。

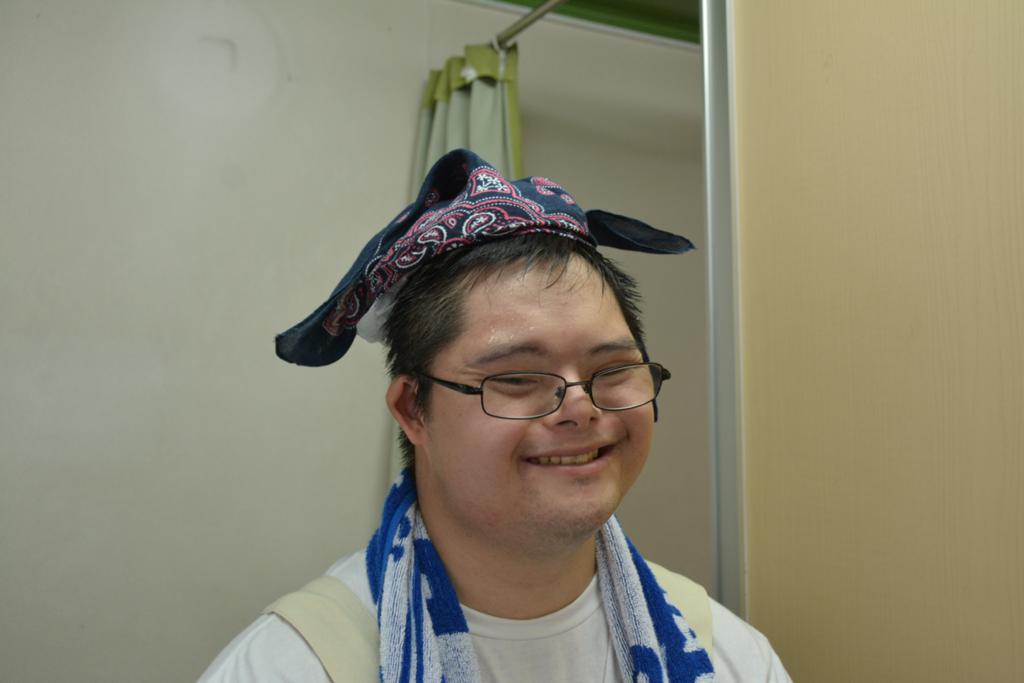

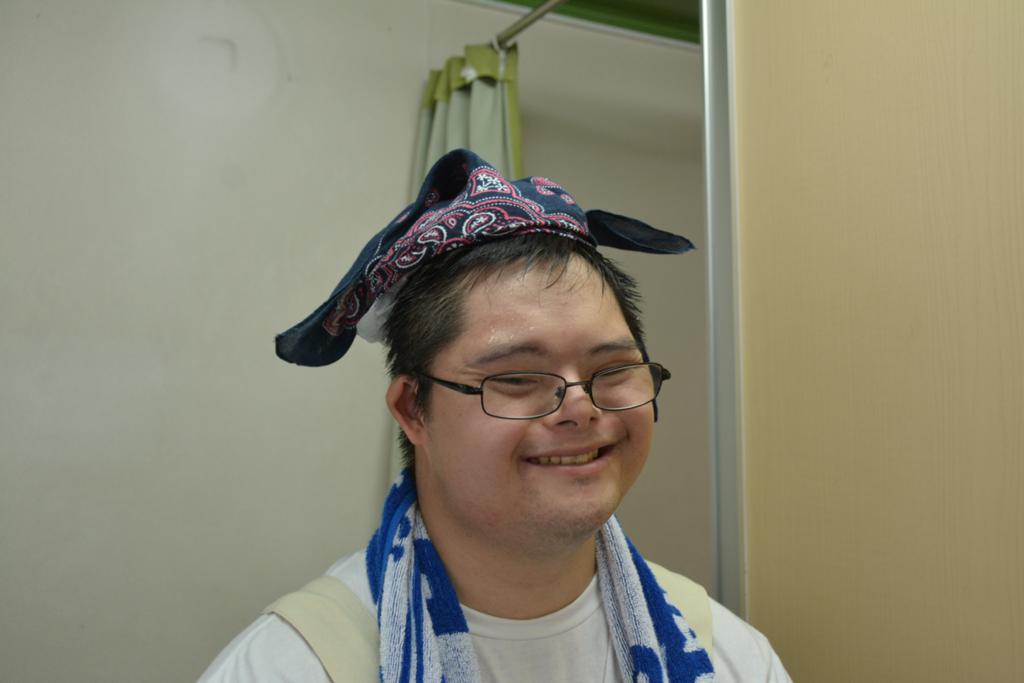

朝一番、

「これ見てください」

とやってきたダイちゃん、こんな人とは一緒に生きていった方がやっぱり「得!」です。

今日、ある報道機関の方からこんなメールが来ました。

《 高崎さんが書かれた声欄の記事は、非常に心に残り、

私たちが部内でどういう報道をすべきかと議論する中でも、

共有させていただき、参考にさせていただきました。

時間はかかっても19人の人生が伝わるような報道を目指したいと思っています。》

最後の行には、こういう人たちがいたんだ、となんだか感動してしまいました。

ちょっと救われた気分です。

★投書についてはこちら

pukapuka-pan.hatenablog.com