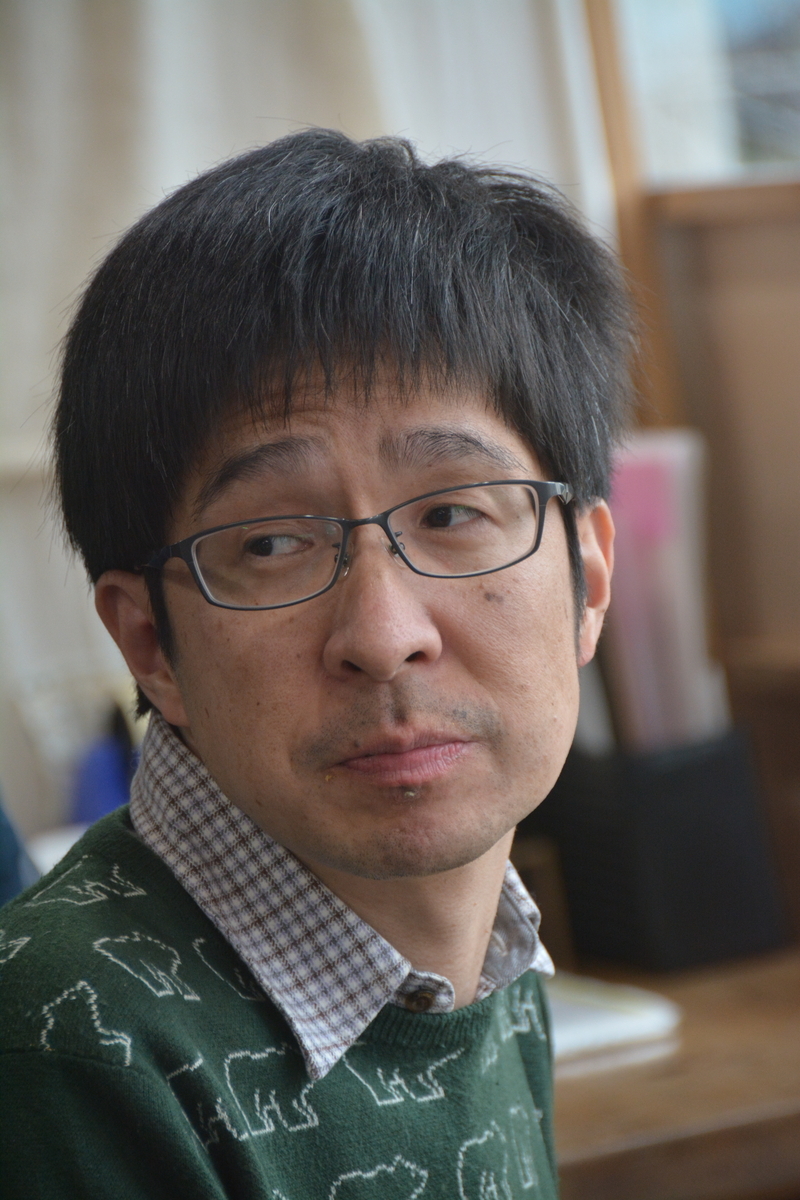

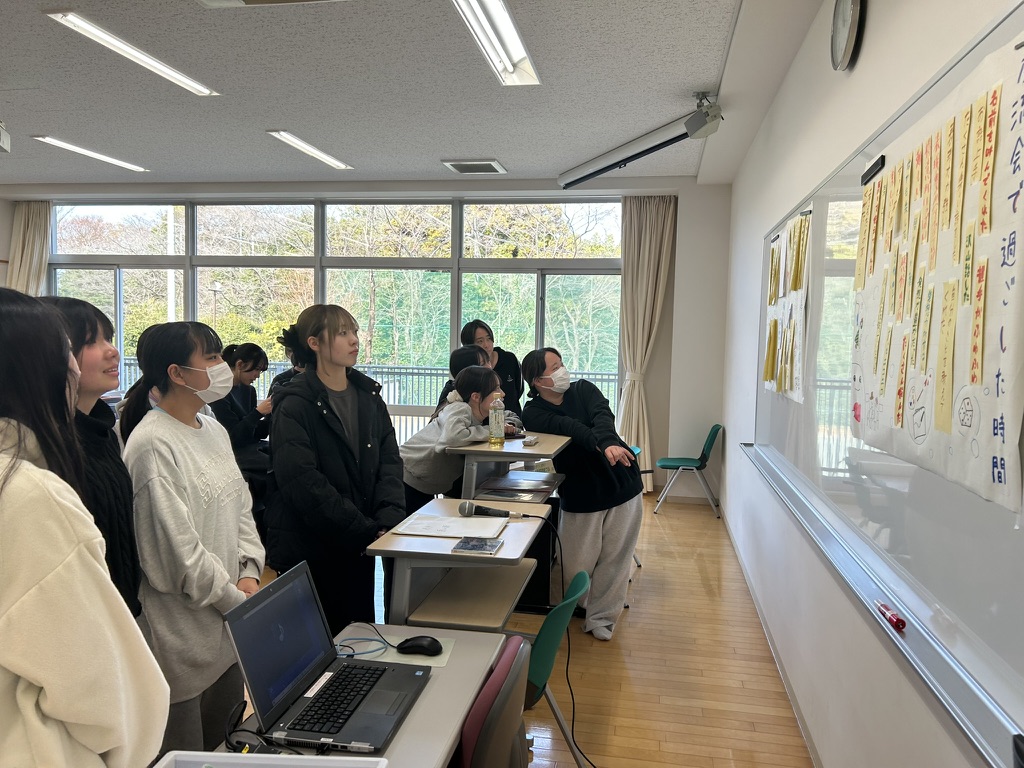

先日創英大学での6回にわたる授業のまとめをやりました。それぞれ感想を言ってもらってもいいのですが、それではすぐに終わってしまって学生さんの中に何も残らないので、詩のワークショップをやりました。6回の授業の中で気づいたこと、感じたことを各自5,6行の詩にまとめ、それをグループごとにまとめ、発表してもらいました。

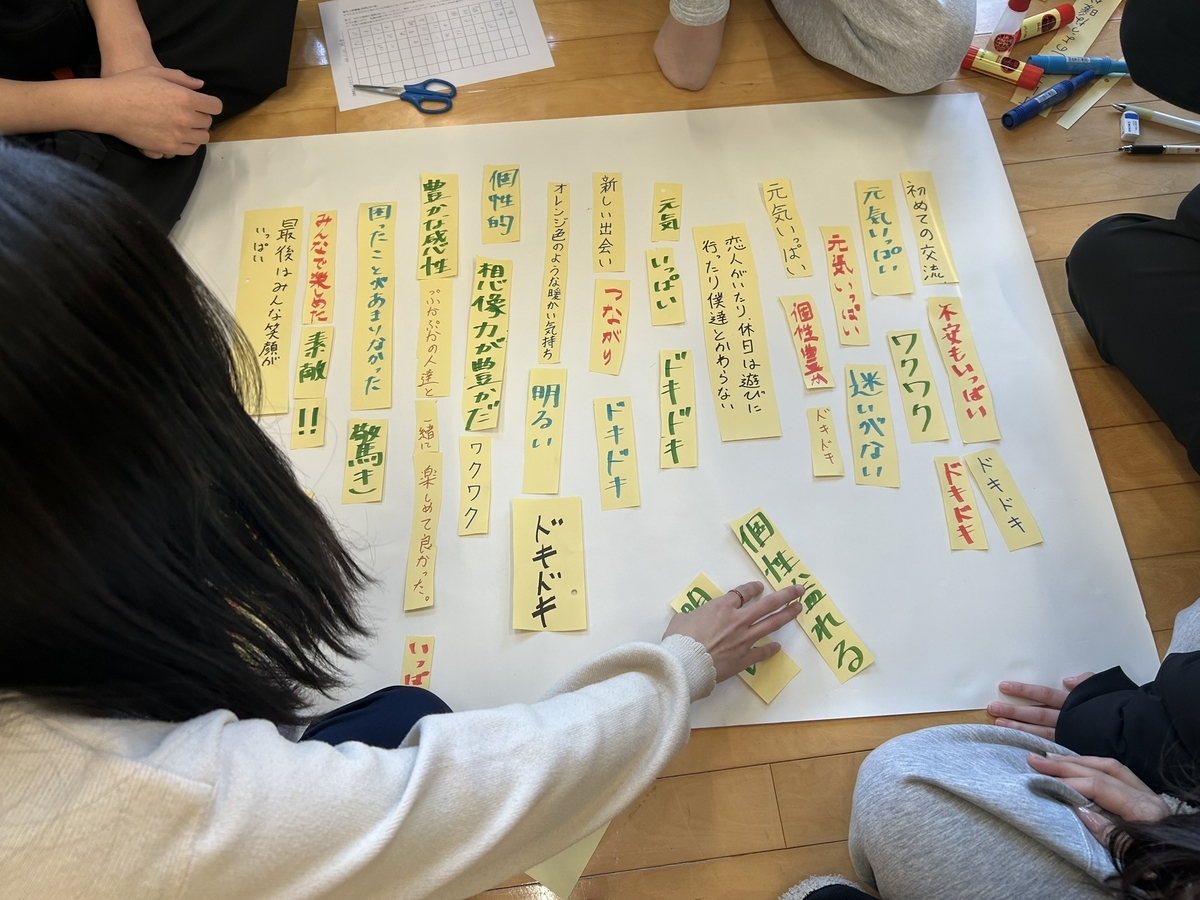

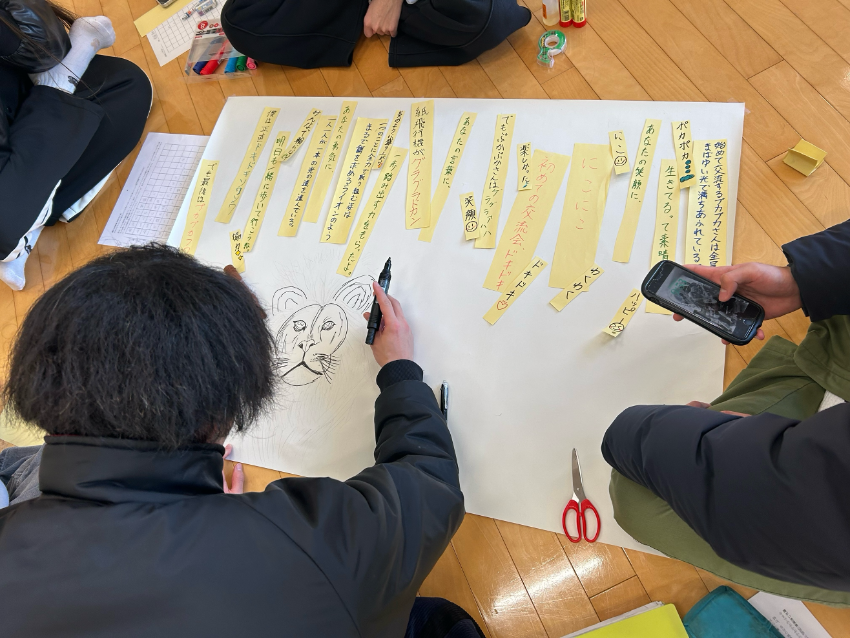

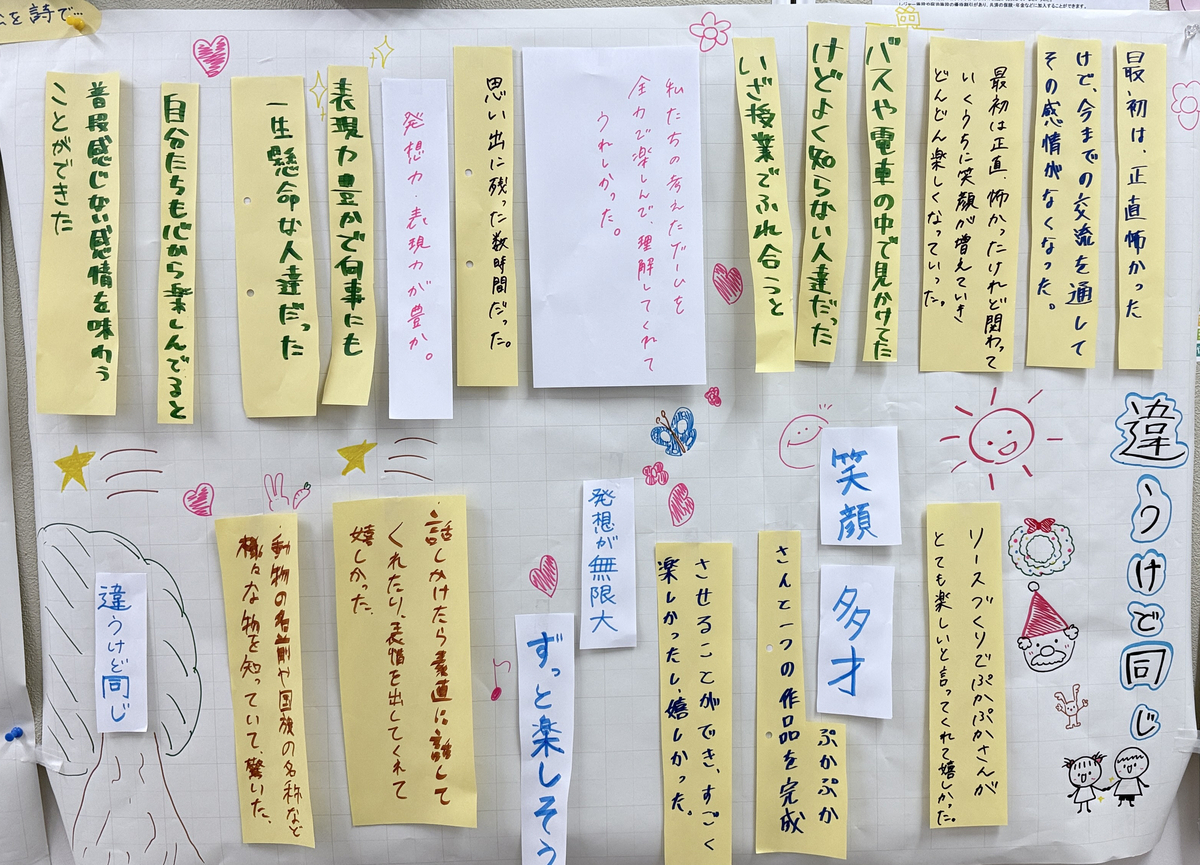

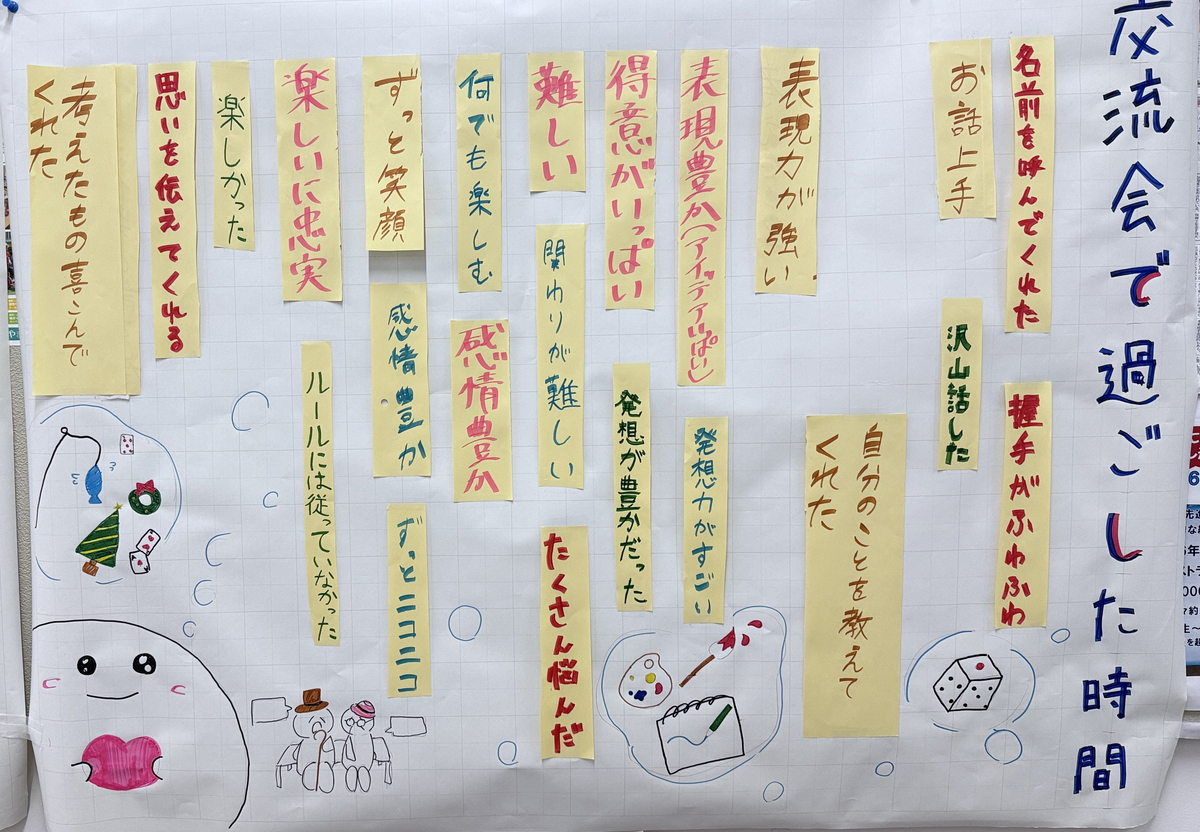

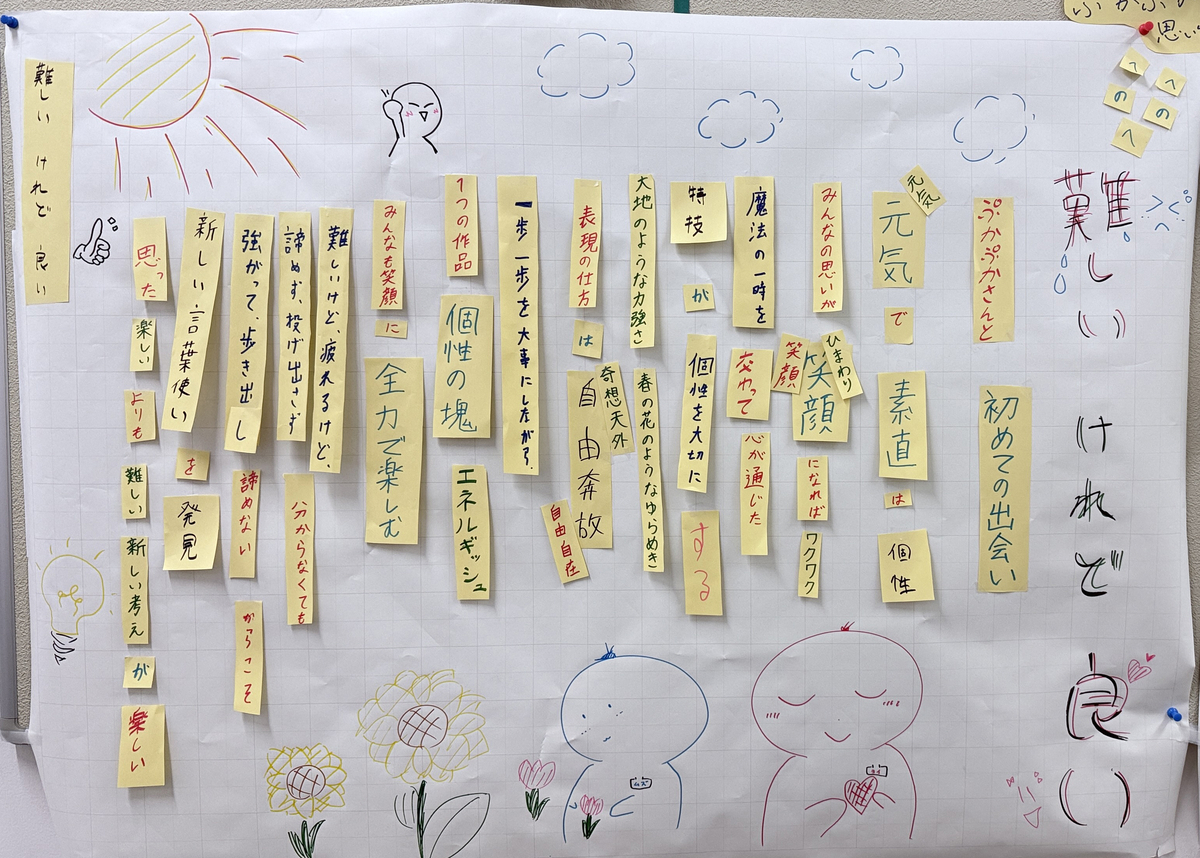

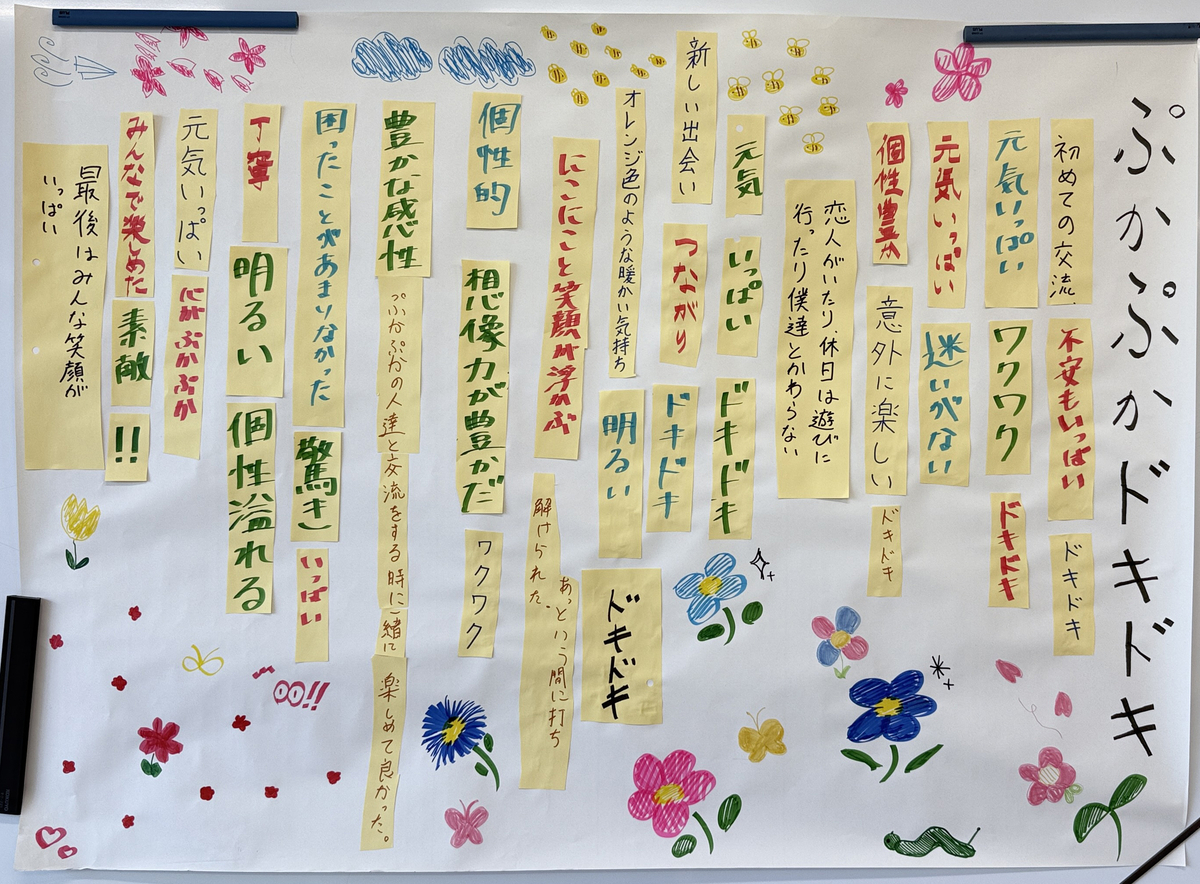

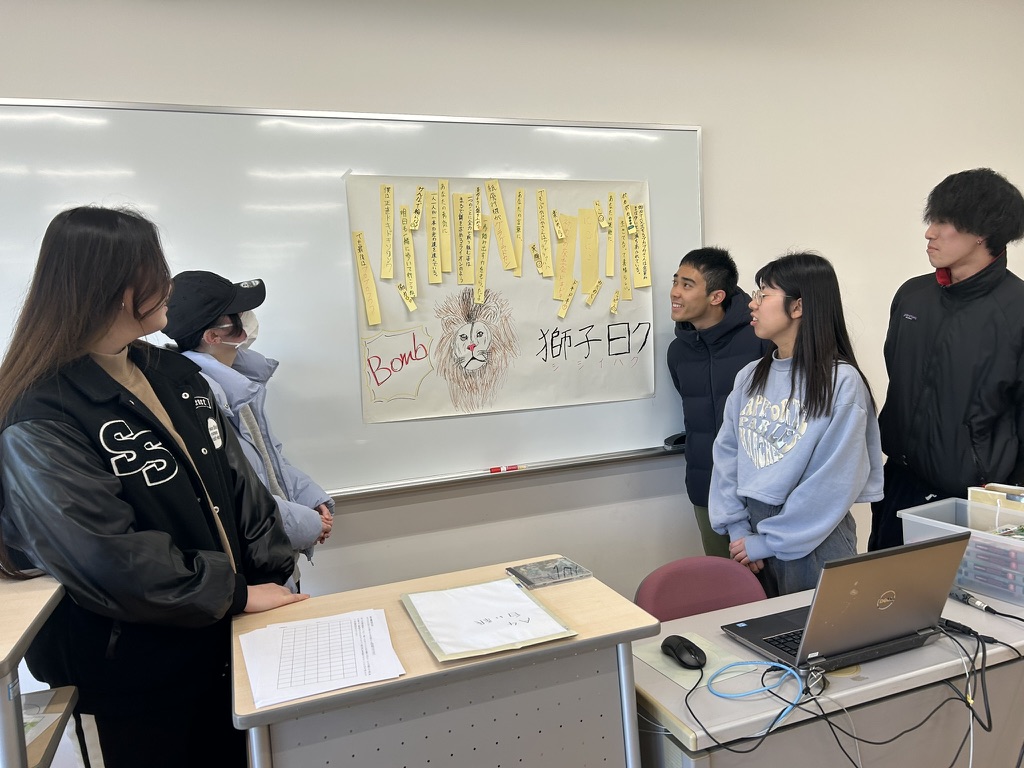

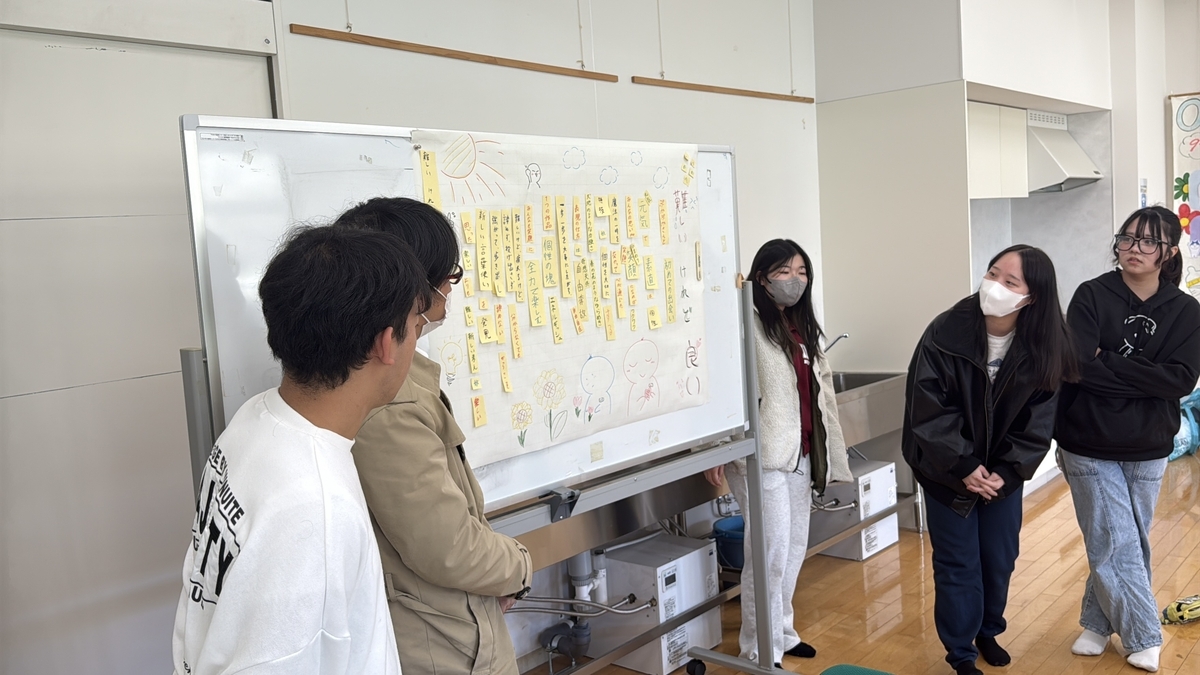

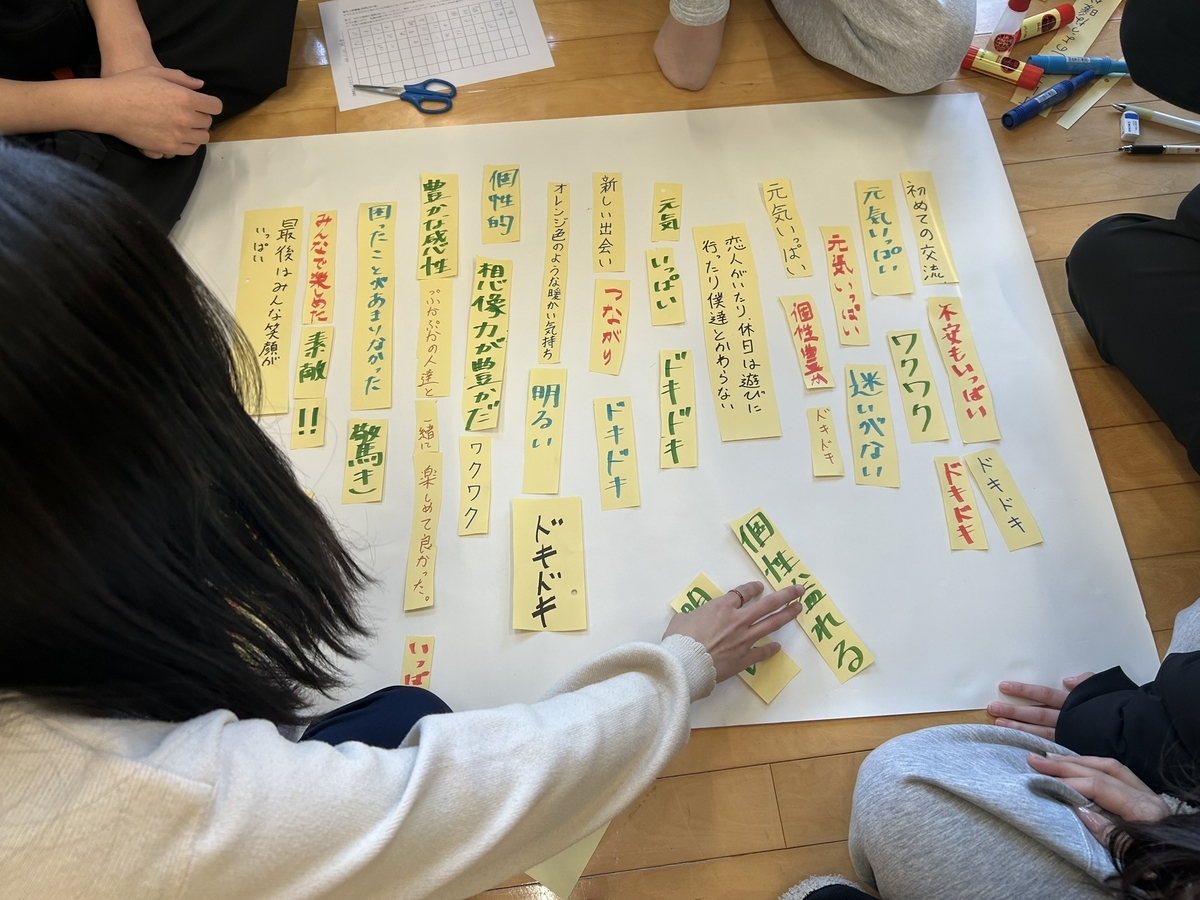

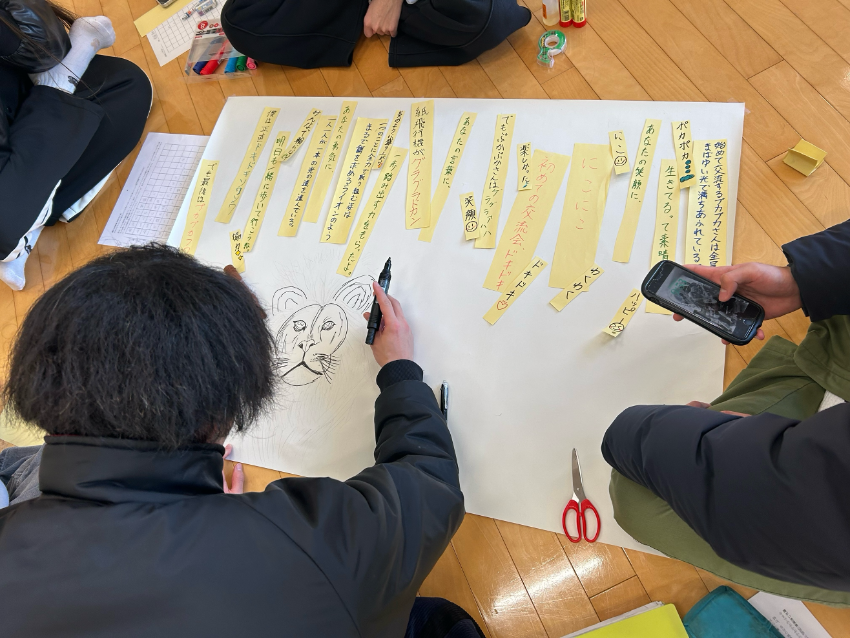

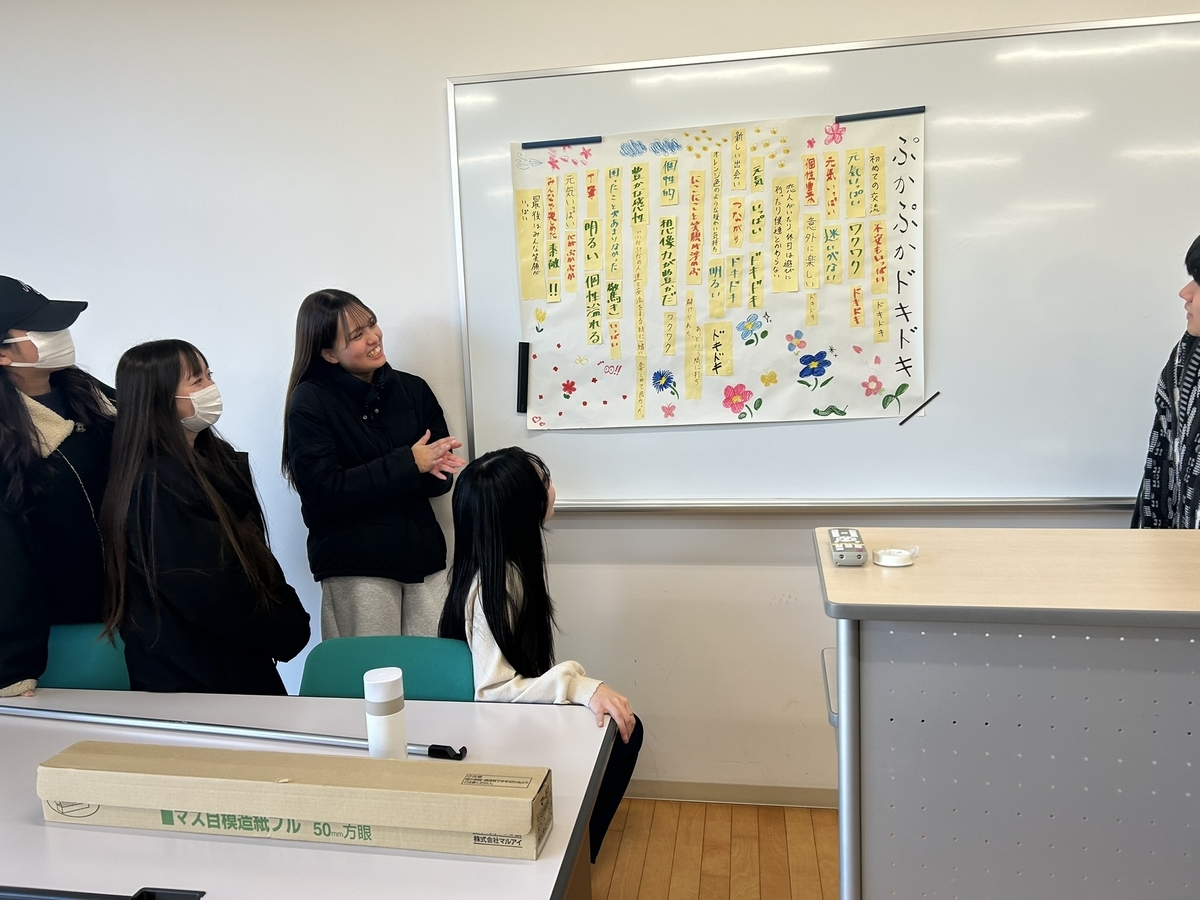

ぷかぷかさんたちと一緒にやった授業を振り返り、気づいたことをひとりひとり詩にまとめ、まずはグループの中で発表します。そのあと詩をいったん一行ずつ切り離し、全部をシャッフルし、それをグループの中で「あーだこーだ」言いながらグループの詩としてまとめていきます。たったそれだけのことですが、学生さんの中には改めて今回の授業はなんだったのかを振り返り、新たな自分を発見する機会にもなります。

●学生さんの感想の一部を紹介します。

(1)自分の見方や考え方を変えることができたこと

・今まで少し偏見があり、なかなか話せなかったけどぷかぷかさんたちと何回か関わっ

て変に身構えなくてもいいんだと知ることができました。

・正直、障害者という人達に、悪い印象しか持っておらず、怖いな、不安だなと思って

いました。でも関わってみると、当たり前ですが相手は人間で真っ直ぐ言葉を投げれ

ば受け取ってくれる。人と違うから障害ではなく、人と違うのも個性なんだな、と実

感できました。

・最初は障がいのある方は苦手だったから関わらないようにしていたけど、関わり方が

わかれば怖くもないし、襲いかかってくることもないから、差別とかしないで、平等

に関わっていくことが大事だなと思った。

・最初は障害者はなにもできない人間で、何に対しても援助が必要で全て私たちがして

あげるという立場だという偏見を持っていた。しかし、ぷかぷかさんとの交流をして

いく中で一人一人の個性が見えてきて、なにを得意にしているのか、なにを苦手にし

ているのかが理解出来るようになった。

・関わっていくなかで、どのように対応したら良いか悩む時が多々あったが、ぷかぷか

の人達が困っている私にたくさん話しかけてくれ助けて?くれたことがとて

も嬉しかった。

・この交流を通して障害の方だからこうしてあげよう、特別扱いしようという〇〇して

あげる考え方を見直すことができた。

・最初はやっぱり、何か違う人という認識でどう接したら良いか分からなかったけど、

普通に会話をし、笑いあってすごく楽しかった思い出ばかりだった。

・障害を持ってる人は怖いという印象しかなかったけど、関わりを通して「怖くないん

だ」「優しいんだ」などのプラスの印象になりました。

・最初は勝手な固定概念から、どこか壁があるように感じていました。しかし、実際に

関わってみるととても楽しく、「もっと一緒に過ごしたい」と自然に思えるようにな

りました。

・最後に詩を作った際には、みんなそれぞれにさまざまな思いを抱いていること、そし

て自分自身にも多くの思いがあったことに気づきました。その思いは、関わる前とは

違い、とても前向きなものでした。これほど多くの気持ちがあふれるほど、たくさん

の思い出を作ることができたのだと思うと、心から嬉しく感じています。

(2)一人ひとりの個人として接することの大切さを学んだこと

・初めて障害を持っている方と深く関わりました。最初はどうやったら上手く付き合え

るのか、話しかけ方はどうしたらいいのかなど初めてだからこその不安がとても大

きかったのですが、交流会を通してたくさんお話して一緒に遊んだり何気ない話をし

たりみんなとても優しく接してくれて楽しいと思いました。たくさんお喋り上手なの

も笑顔でいっぱいなのも交流会がなかったら気づけませんでした。障がい者相手だか

らどうしようと思っていたけどいつも通り接していつも通り楽しく取り組めることが

大きな成長だと思いました。

・相手が障がいを持っているからといって、何かしてあげよう、手伝ってあげようとな

るのではなく、みんな対等な立場でそれぞれの個性、得意不得意を認めて支え合って

いくことがお互いにとって最善の交流なんだと体験を通して学ぶことができました。

・ぷかぷかさんとの関わりから、障がいのある人としてかかわるのではなく、一人ひと

りの個人として接することの大切さを学んだ。

(3)障害でも一人ひとり違いがあることを学んだこと

・ぷかぷかの皆さんとの関わりを通して、一人ひとりの感じ方や表現の仕方は本当にさ

まざまであり、「できる・できない」で関わるのではなく、その人なりのペースや思い

を受け止めることの大切さを学んだ。

・一人一人に得意不得意があって、それを活かして自分らしく働けるのがぷかぷかさん

だとおもいました。自分らしくを大切に、保育や自分自身の人生を華やかにしたいで

す。

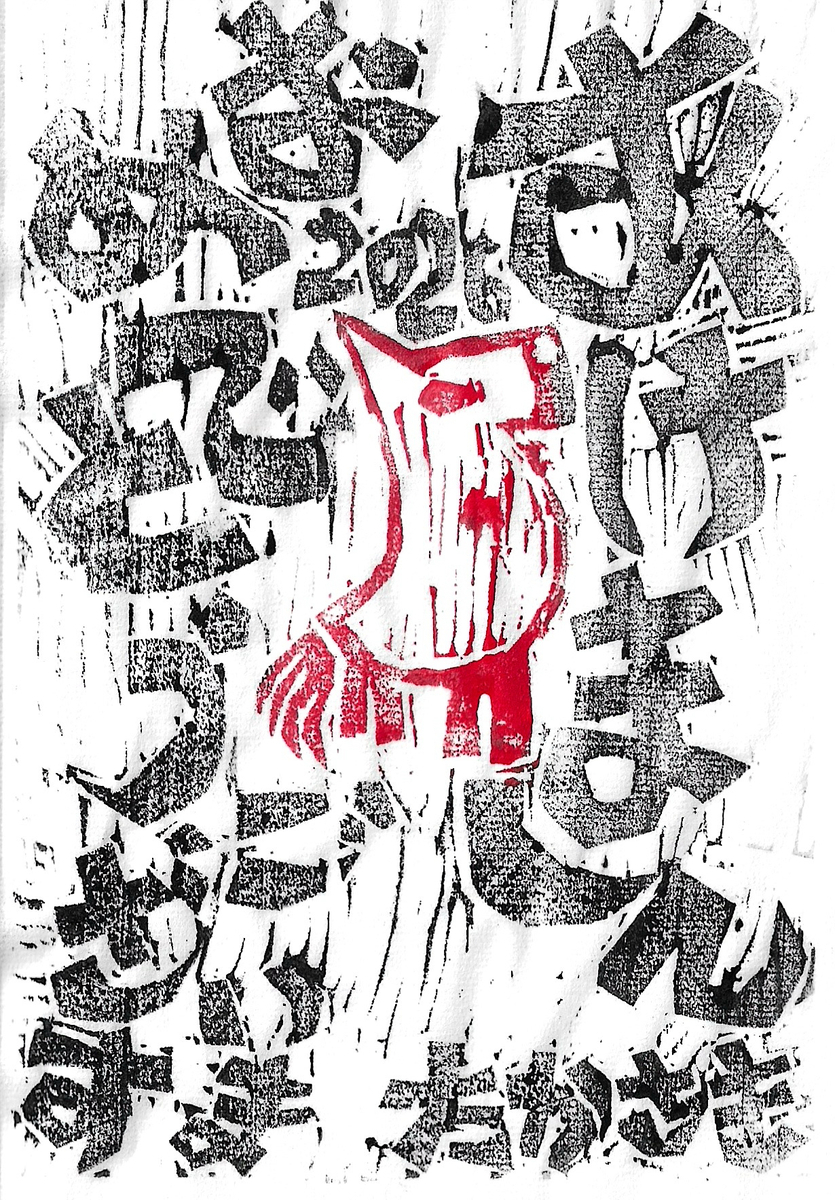

・演劇活動では意見をまとめる難しさを感じましたが、時間をかけて話し合うことで一

つの作品を完成させる達成感を味わうことができました。アート活動では、想像力の

豊かさや色づかいへのこだわりに驚きました。自分では思いつくことがないような表

現の仕方に気づくことができました。

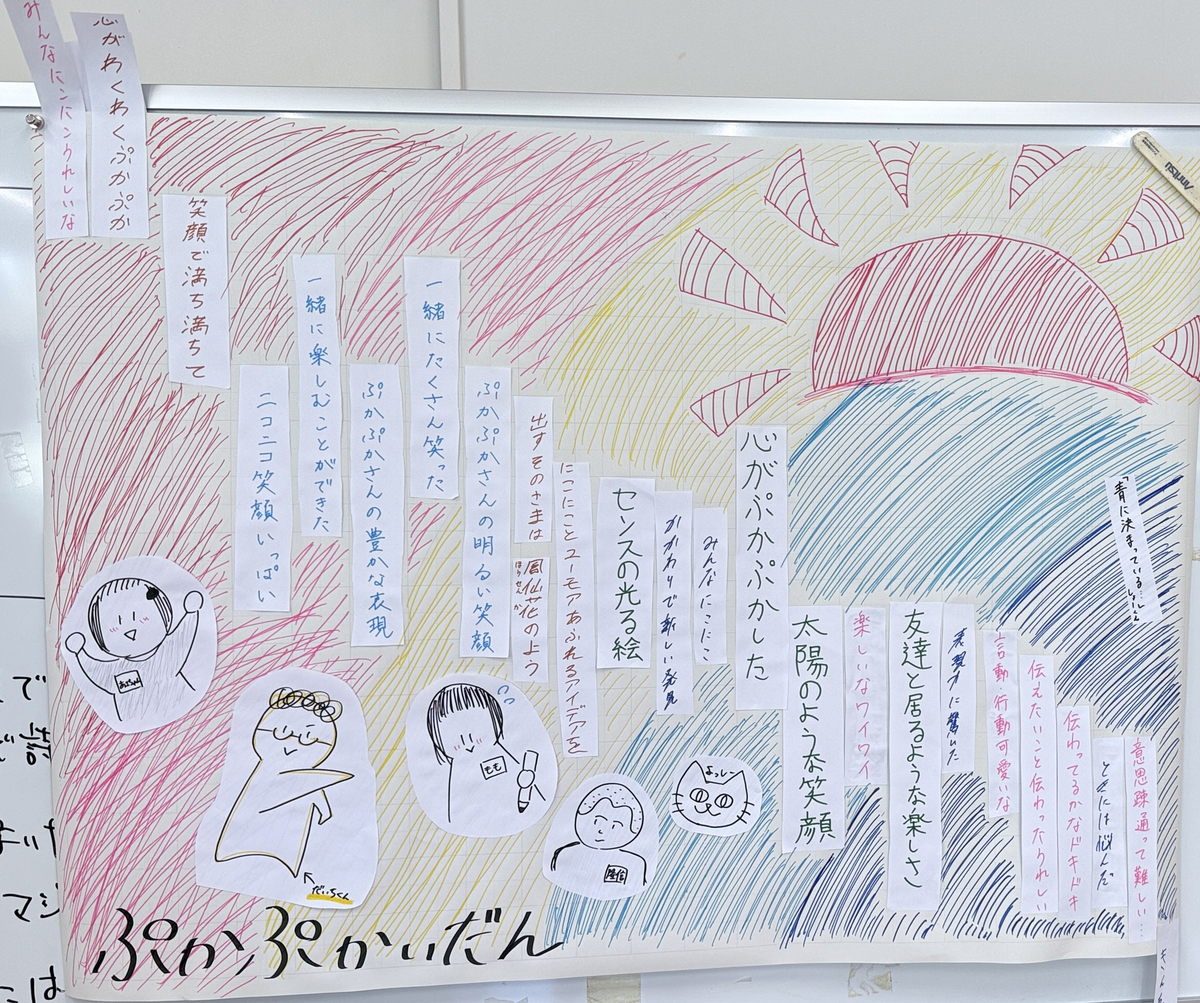

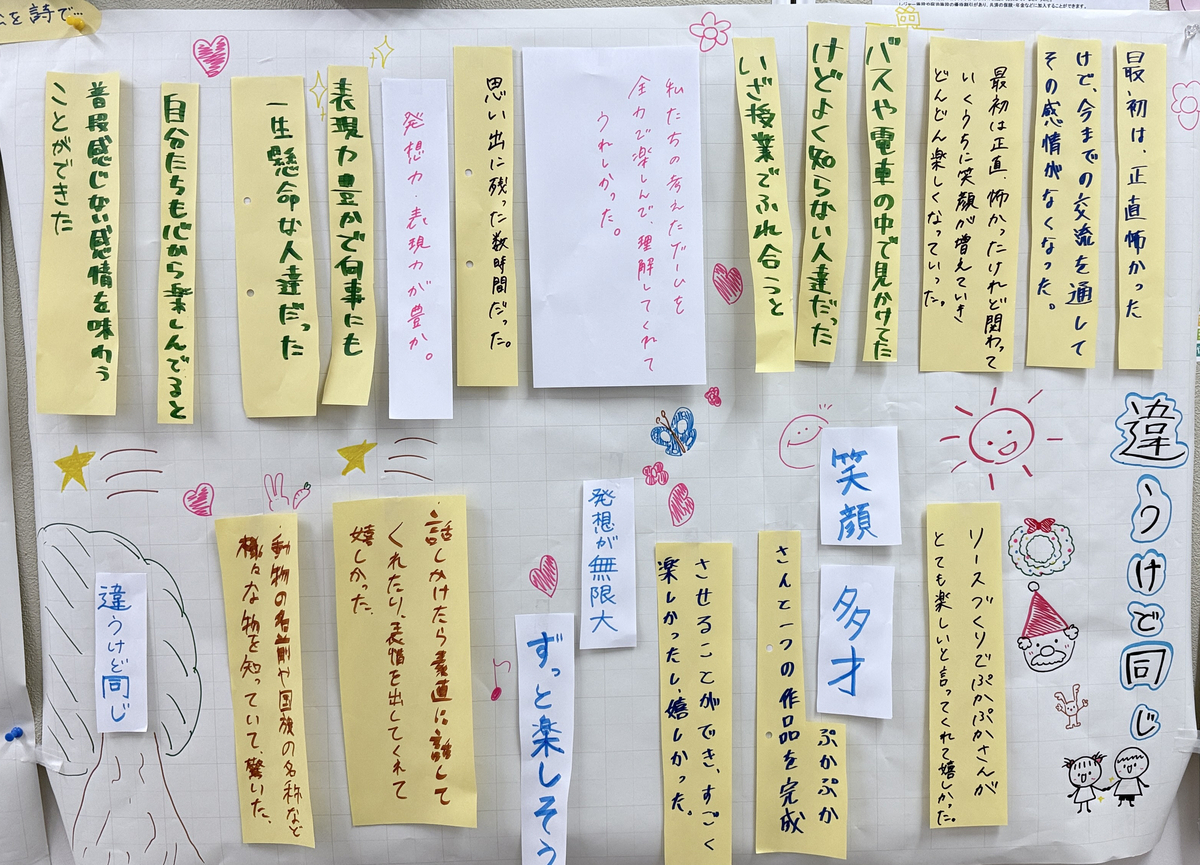

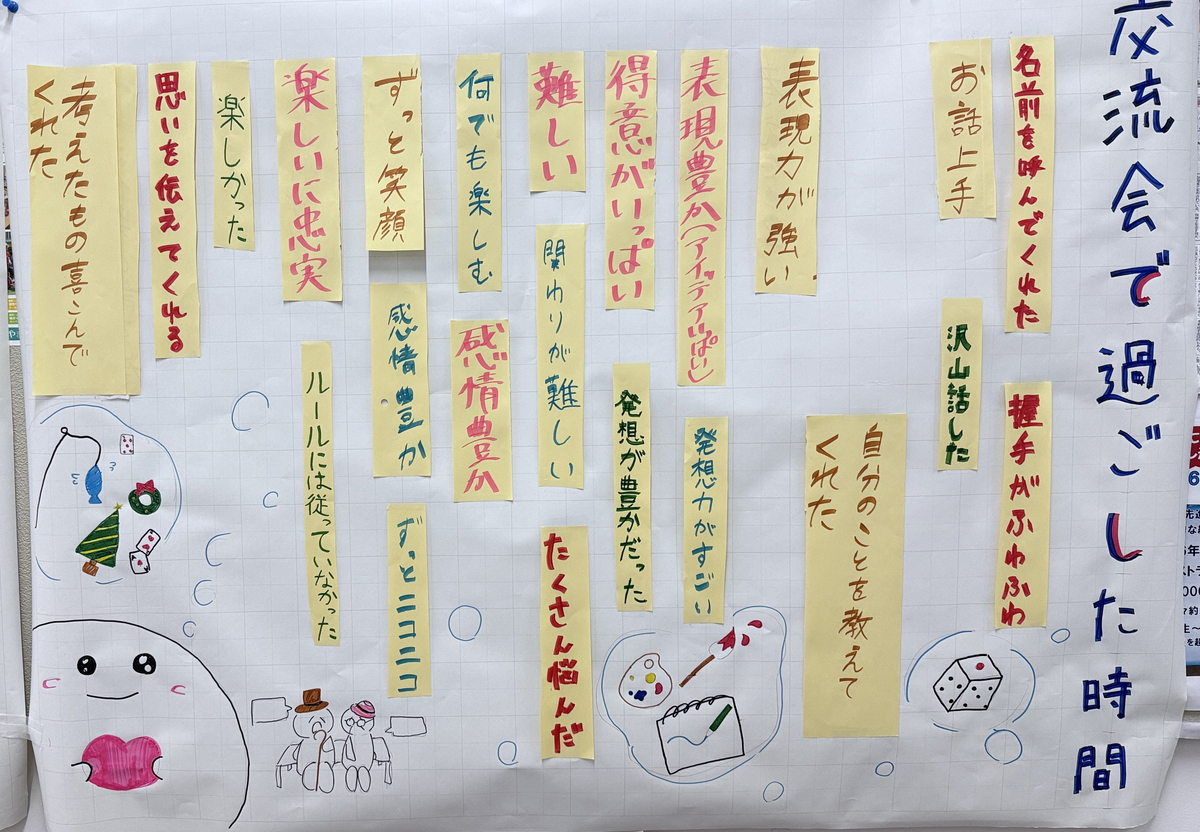

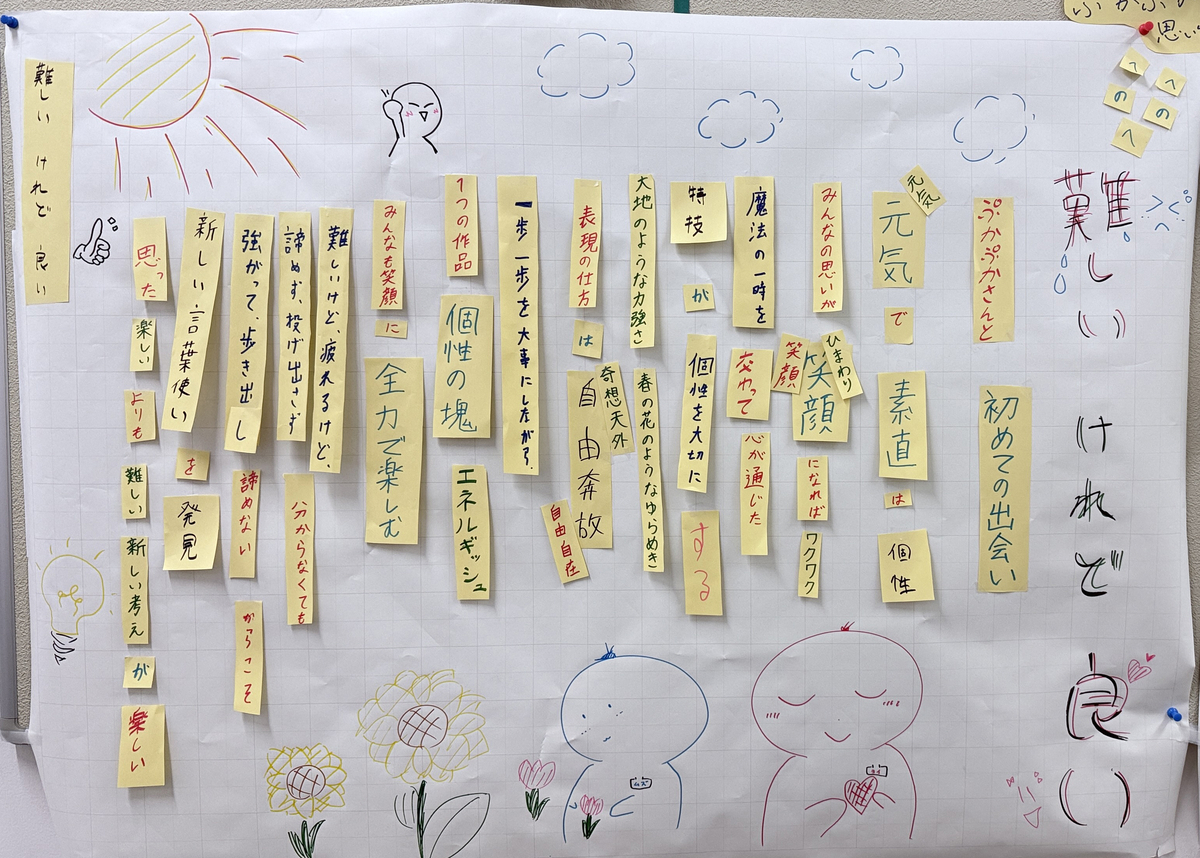

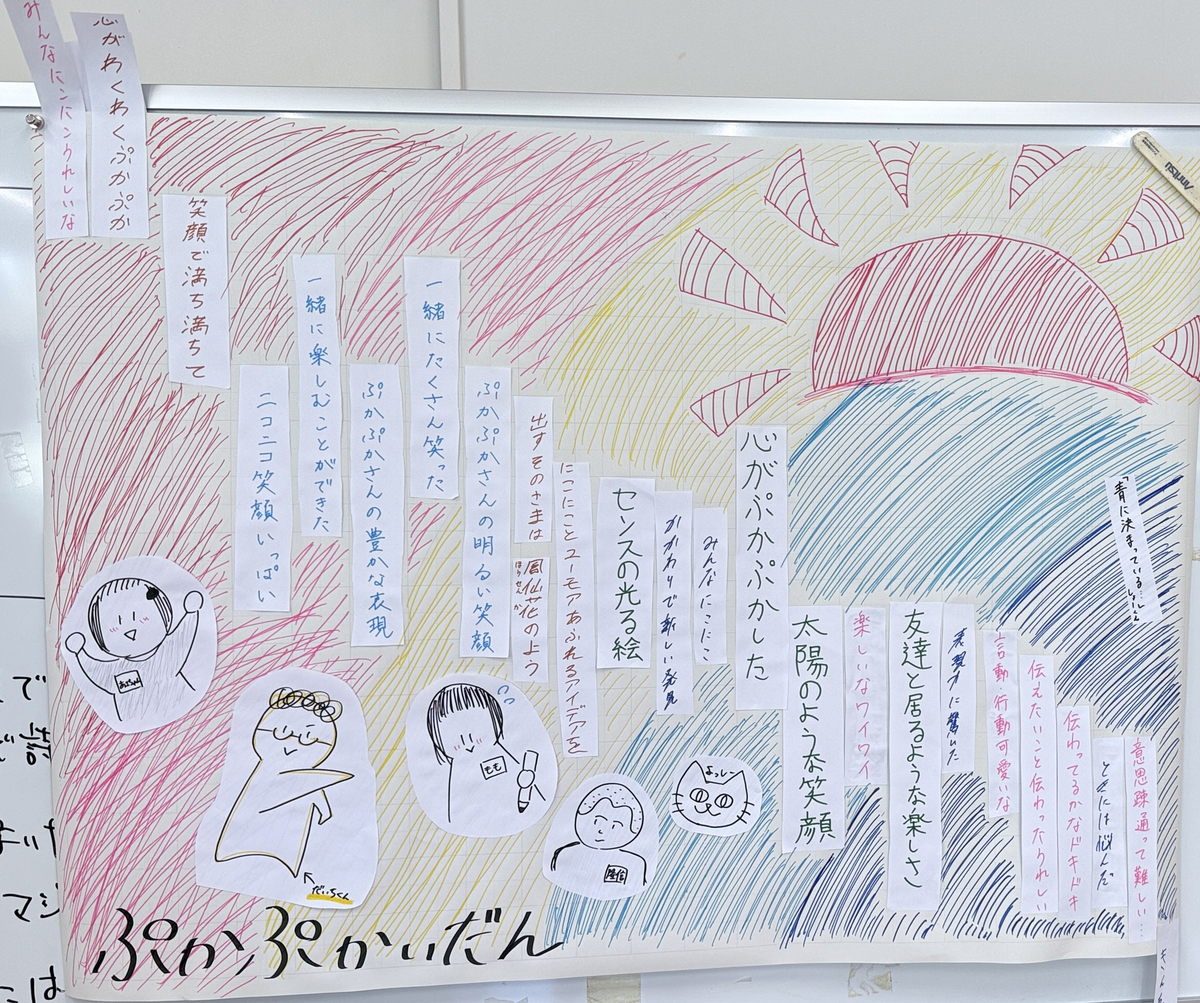

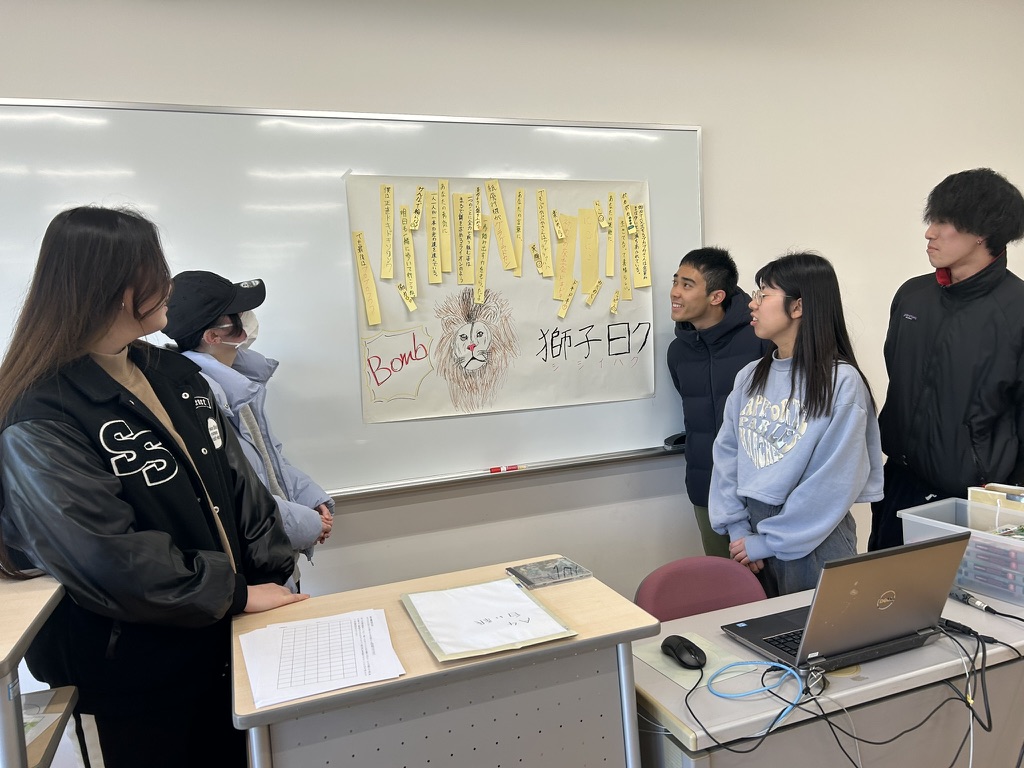

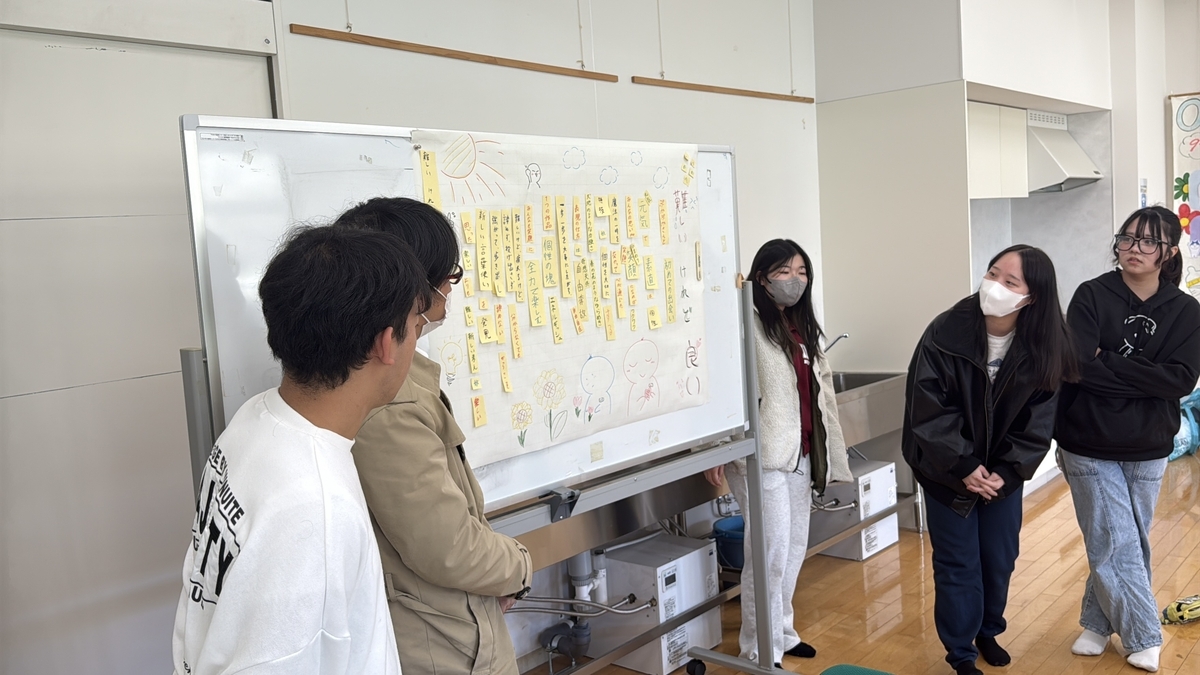

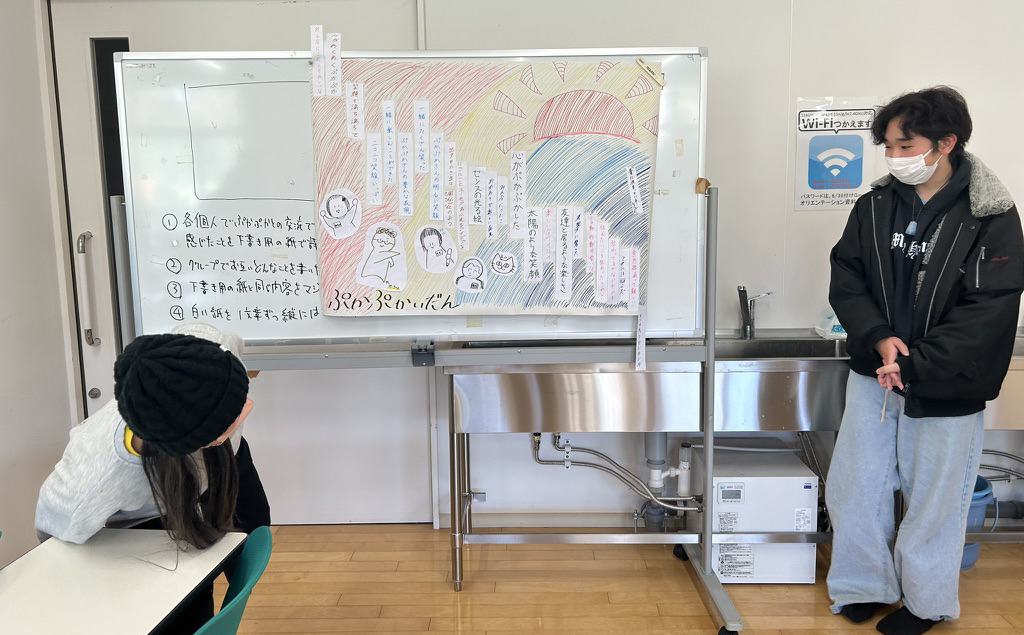

でき上がった詩を眺める

(4)困ったりとまどったりしながら関わり方を考えたこと

・ぷかぷかさんと関わって私たちも笑顔になっていたり活動を通して個性に触れたり、

豊かになっていることに気づきました。

・最初はどう接すれば良いのかなど不安でしたが、実際関わる中で特別な対応よりも一

人一人の違いを受け入れることが大事だと思いました。障害をその人らしさとして受

け止めることができるようになったことが私にとって大きな成長でした。

・ぷかぷかさんと一緒に様々なレクリエーションやグループ活動を行い一人の人として

関わることの大切さを学んだ。

・楽しそうに活動する姿から、「できる・できない」よりも「楽しむ気持ち」を大切に

することが重要だと思った。

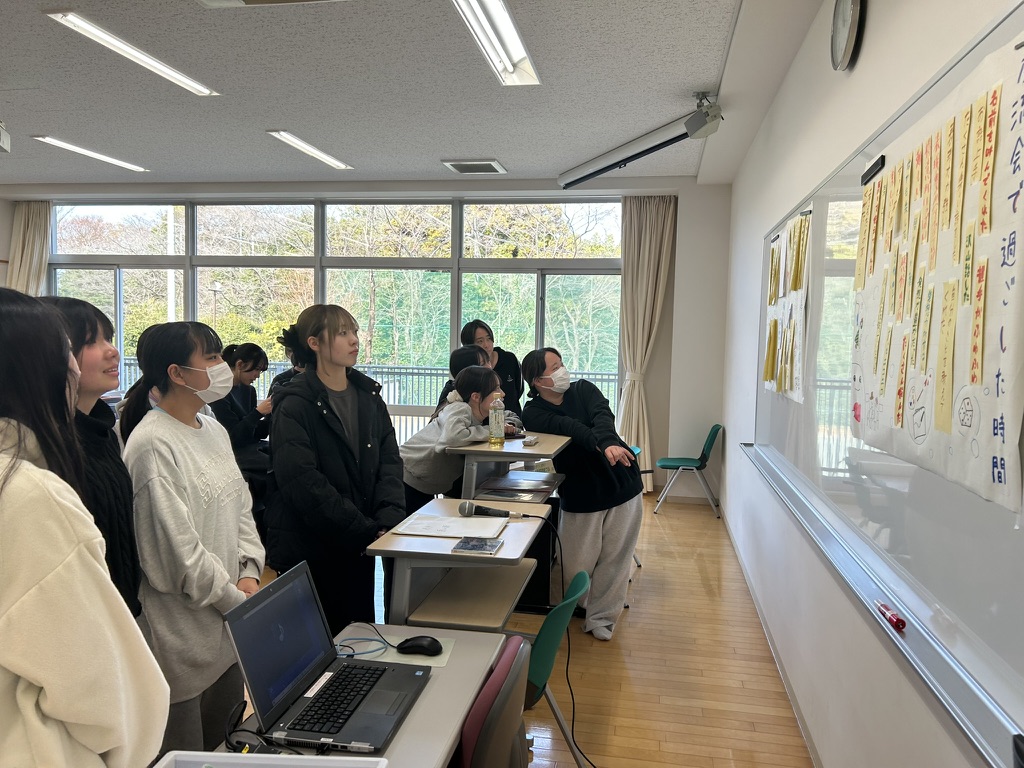

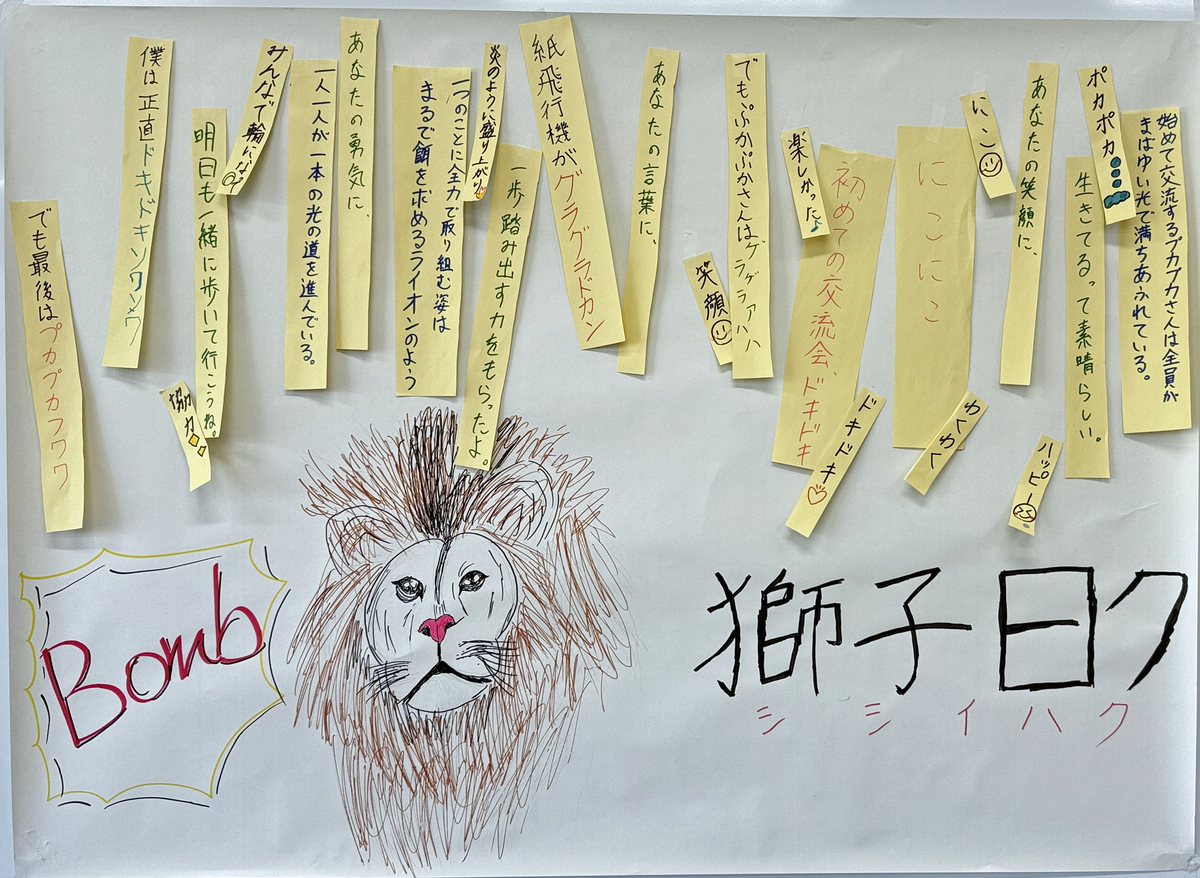

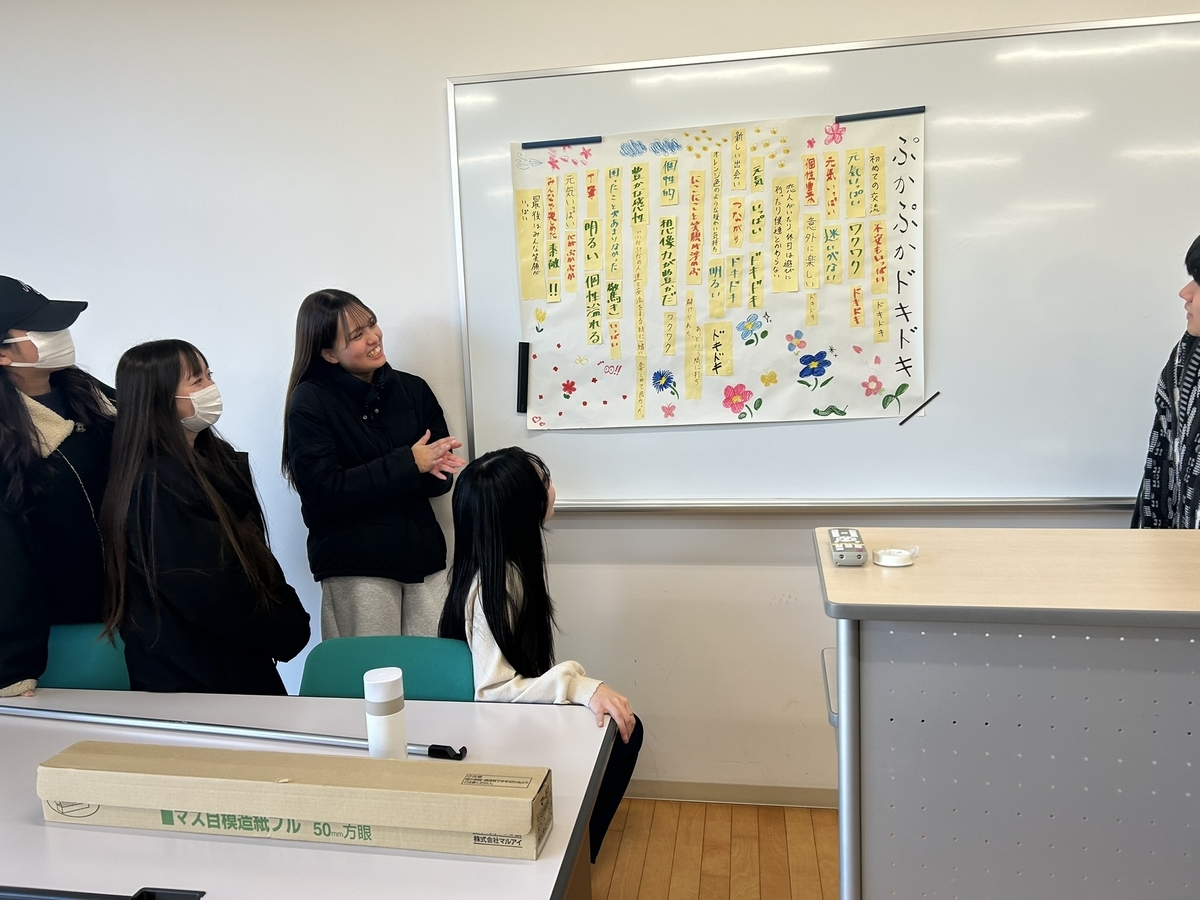

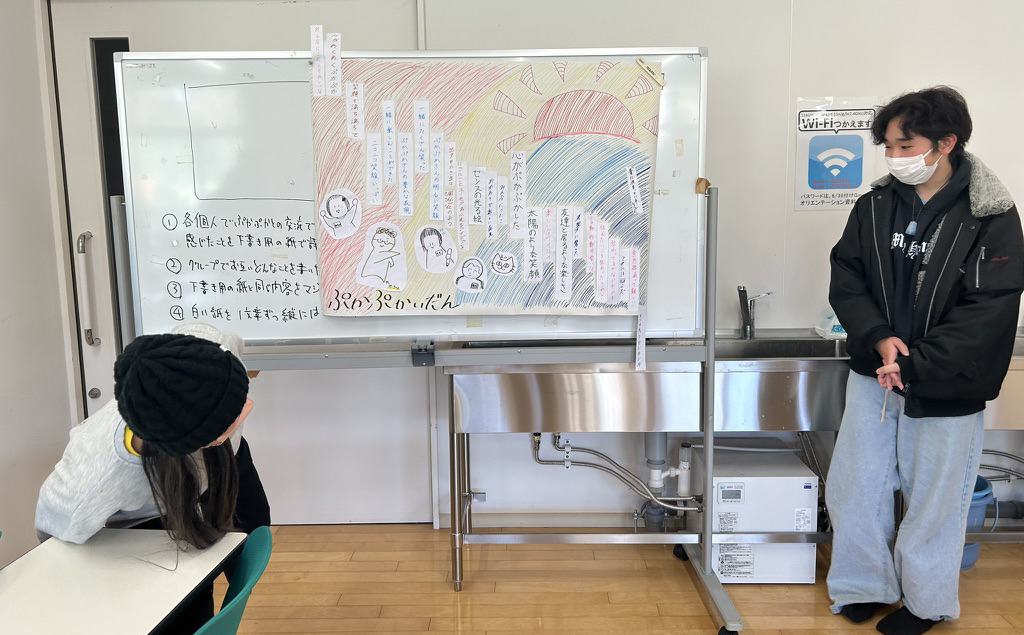

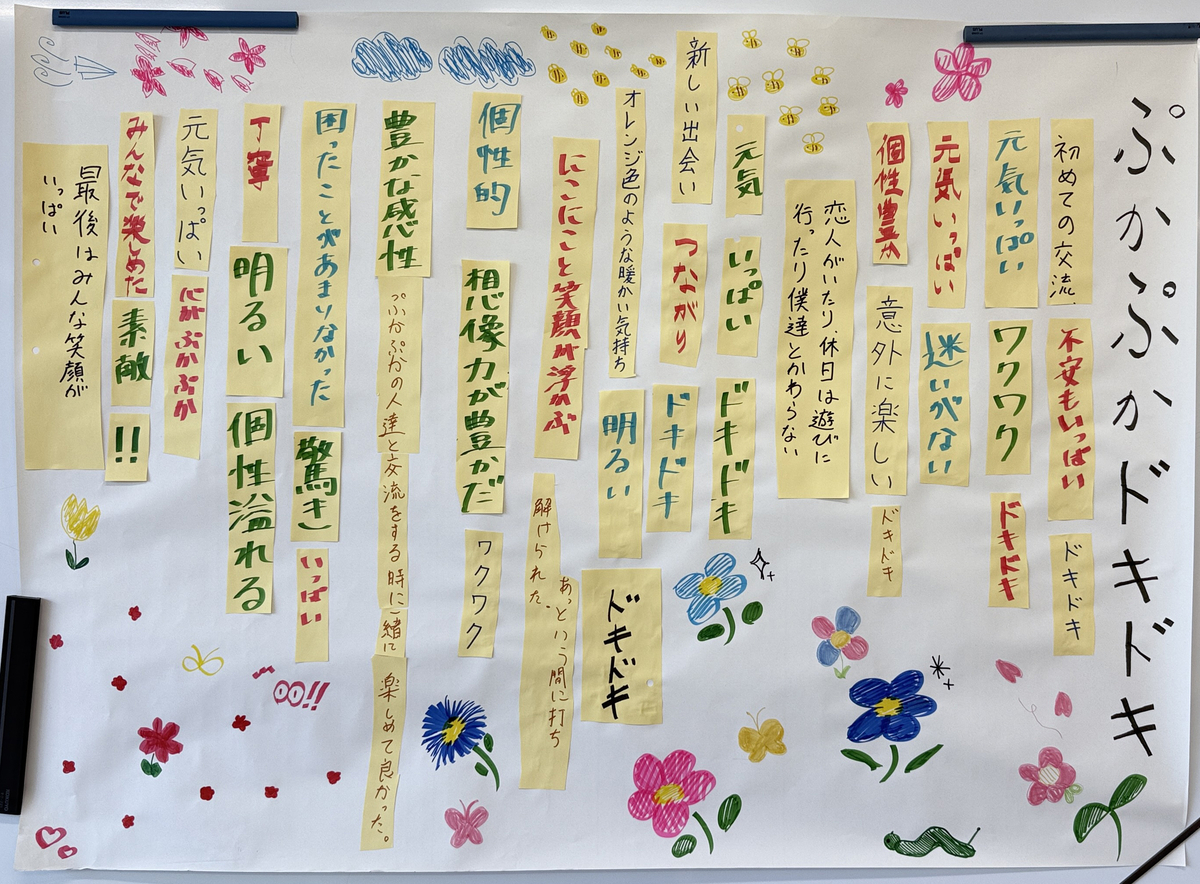

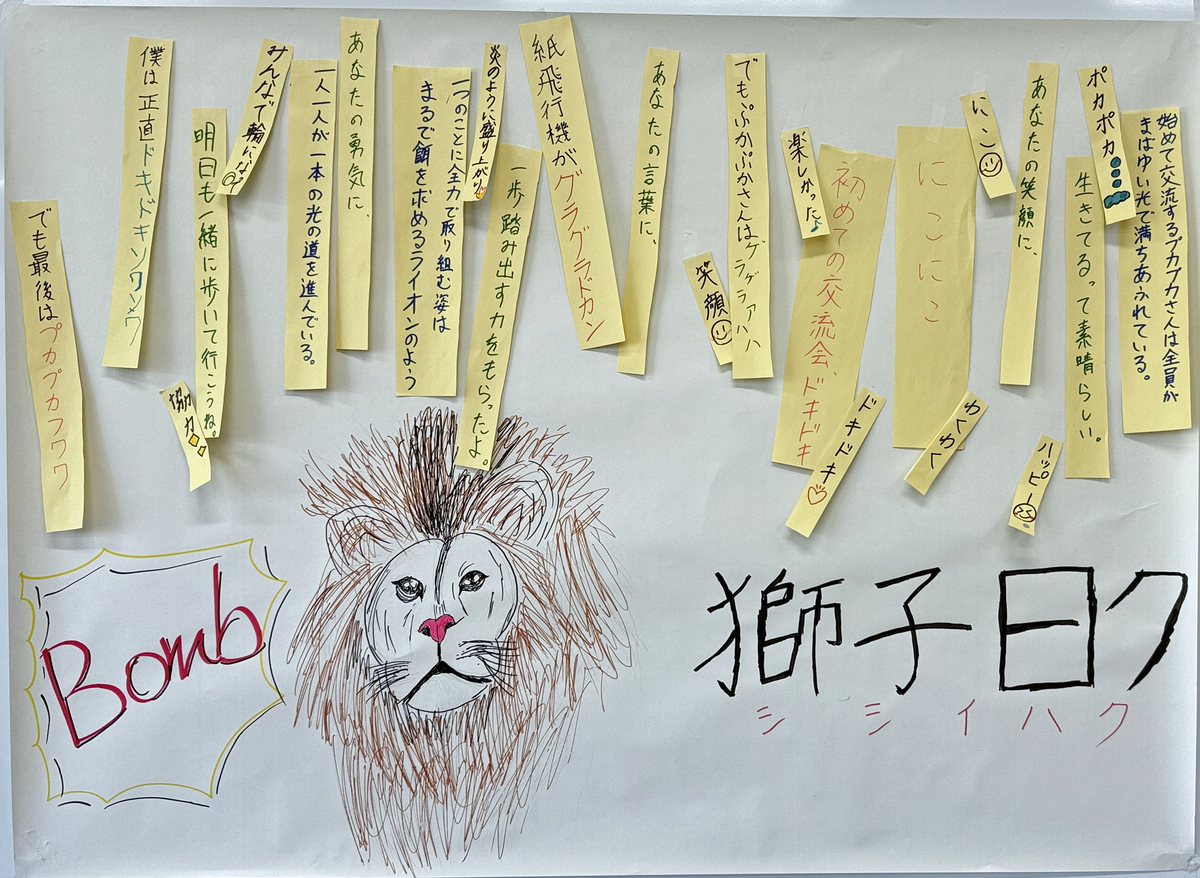

できあがったグループ詩。みなさんの気づきが詰まっています。

できあがったグループ詩を読む。声を出し、聞き手に届ける気持ちで読むことが大事。

(5)今回の一連の授業を通して学生さん達の気づいたこと

・ぷかぷかさんとの出会いは、僕の人生の価値観を変えるきっかけとなりました。

・自分の知らない世界、知らない言葉、知らない考えなどを感じたりすることができました。

・一緒にいると楽しい人達だということがわかりました。

・演劇ワークショップなどで何かテーマが与えられたとき、ぷかぷかさんたちは私が想

像していた事とは全く違う視点からそれを受け止め、一緒に思いもよらないものを作

ることができました。

・ぷかぷかさんは私達にはない表現の仕方を持っていて、たくさんの学びがありました

・ぷかさんは本当に温かみのある方だと気づきました。

・たくさん元気をもらいました。

・毎回とても楽しかったです!

・みなさんのことが大好きになりました!

・障害のある人達への考え方が変わりました。

・何かが「できる・できない」で今まで人を見ていましたが、それはおかしいことに気

がつきました。

・うまくいかない場面がたくさんありましたが、でもそのことでぷかぷかさんたちのこ

とを知ることができました。

・正直、障害者という人達に、悪い印象しか持っておらず、怖いな、不安だなと思って

いました。でも関わってみると全然違いました。

・最初、障害者はなにもできない人間で、何にするにしても援助が必要で全て私たち

がしてあげないと、と偏見を持っていました。

・一緒に笑いあってすごく楽しかった思い出ばかりです。

・「もっと一緒に過ごしたい」と自然に思えるようになりました。

●●●

授業の中でぷかぷかさんたちといろんなかたちでおつきあいすることができ(一緒にすごろくゲームをやったり、一緒に絵を描いたり、一緒にお芝居作ったり…)学生さん達の中にたくさんの前向きの気づきがありました。なかでも

「ぷかぷかさんとの出会いは、僕の人生の価値観を変えるきっかけとなりました。」

は、すごい気づきだったと思います。こんな気づきを生み出すのが、ぷかぷかさんたちの存在のチカラだと思います。ぷかぷかの一番大事なメッセージ「彼らとはいっしょに生きていった方がいい、その方がトク!」は、まさにそのチカラを見越してのことです。

こういったたくさんの気づきが学生さん達ひとりひとりの人間としての幅を広げ、お互いがもっともっと生きやすい社会を作っていくのだと思います。そういう希望を生み出した学生さん達とぷかぷかさんたちに大きな拍手!を送りたいと思います。

たかが短い詩です。でもその詩が新しい気づきを生み出し、人を前に押し進めます。

侮るなかれ、「詩」のチカラ。

詩のワークショップは演劇ワークショップと並んでおもしろいです。機会があればぜひあなたのところでもやってみませんか?お問い合わせはぷかぷかの高崎まで。takasaki@pukapuka.or.jpまでメール下さい。