ぷかぷか日記

相模原障害者殺傷事件を超えるために

あなたととなりのかずやさん

先日の一矢さん、 「うるさくしないの」 と何度も大声を出しながら、コーヒーカップ作りました。 集中する目がすばらしくいいです。一矢さん、一生懸命です。 介護する人と一矢さんのすばらしい連係プレー かずやクッキーができました。ぷかぷか焼き菓子工房が焼きました。文字と絵はぷかぷかさん。 似顔絵の下に 「いつも大声出してごめんなさい」 みたいな吹き出しを入れる予定です。文字は一矢さんが書きます。わんどに置いてあった書道の道具一式を持ち帰りました。 一矢さんの大声に対し、先日一矢さんの部屋に直接苦情が来たそうです。介護者派遣事務所の苦情の窓口に電話するだけでは何の解決にもならないので、直接文句を言いに来たようです。介護の人はひたすら謝るばかりだったようです。 一矢さんは「静かにして下さい」といっても聞いてくれる人ではないので、苦情を言いに来た人を前に、本当に困ってしまったと思います。 一矢さんはいつも「うるさくしないの」といわれるせいか、余計に「うるさくしないの」と大声で言ってしまうようです。先日の陶芸教室ではずっとその大声が出ていました。いつまた苦情が来るかわからないので連休明けに「友達大作戦」開始します。 www.pukapuka.or.jp 花の植わった植木鉢、コーヒーカップ、かずやクッキー、かずやしんぶんを持って、かずやさんと一緒に苦情の出ている家に行ってきます。まずは謝ること、向こうの言い分を謙虚に聞くこと、一矢さんのことを丁寧に説明すること、ご迷惑おかけして申し訳ないのですが、声の大きいご近所さんとしておつきあいしてもらえたらうれしい、といったことなどを話してくる予定です。 結果、どうなるかは今のところ全くわかりません。 これからも続く一矢さんの大声に 「ったくしょーがねーなー」 と聞き流してくれるようになるのか 「うるさい!」 とまた怒ってしまうか。 苦情にきちんと向き合うこと。ここからしか未来は始まりません。 ここからどういう物語が生まれるのか。未来に希望が感じられるようなものが生まれるなら、一矢さんの自立生活は社会的にものすごく意味のあるものになります。これこそが重度障がい者が地域に暮らすことの意味だと思います。 彼らの自立生活が社会を耕すことになるなんて、今まで考えたことがありませんでした。一矢さんの苦情にどう向き合っていくのか考えているうちに気がついたことです。うまくすれば彼らとはいっしょに生きていった方がいいね、って思う人が地域の中で少しずつ増えていくかも知れません。やまゆり園事件を超える社会がここから始まります。 7月31日(土)桜木町駅前の横浜市健康福祉センターホールで「2021年ぷかぷか上映会」をやります。午後「あなたととなりのかずやさん」というタイトルでトークイベントをやります。 【たとえば人よりも目立ちやすい側面があったとしても、人と自分は全く違うわけではないし、全く同じわけでもありません。すごく当たり前のことです。 なのに社会の中にいると簡単に「違う」とか「同じ」とかくくってしまいそうになることが多くあります。 それに待った!をかけて、「私たち、ここが違って、ここが同じだね」なんて話がしたくなる作品でした。】(午前中に上映する『いろとりどりの親子』という映画のレビュー) 一矢さんの自立生活を手がかりに、「私たち、ここが違って、ここが同じだね」なんて話ができたらいいな、と思っています。一矢さんの話は特別なものではありません。迷惑をかけたりかけられたりは、あなたの近所にもある話です。だからテーマは「あなたととなりのかずやさん」。 津久井やまゆり園事件から5年目になります。異質なものを排除する社会はどこまで変わったのでしょうか? 異質なものを排除する社会は、許容できる幅が狭まり、お互いが窮屈になります。違うものがたくさんある方が社会は豊かな広がりを持ちます。いろとりどりの人がいる方が、お互いの幅が広がって、人として豊かになります。なによりも社会が楽しくなります。 そんな社会はどうやったらできるのでしょう。それはたとえば一矢さんの大声とどうやったら共存できるかを考えることだと思います。それはそのまま、障がいのある人たちを暴力的に排除したやまゆり園事件を超える社会を作ることだと思います。 今まで書いた一矢さんの物語はこちら www.pukapuka.or.jp

こういった日々を作っていく先に、お互い生きやすい社会が実現するように思う。

一ヶ月ほど前、聖火リレーの火をやまゆり園の事件現場で採取することが報道され、すぐに相模原市のホームページから質問状を送りました。 ●●● 聖火リレーの火を津久井やまゆり園で採取するそうですね。「共生社会の実現を目指すパラリンピックの理念に沿ってあらゆる差別をなくしていくという強い決意を世界に向けて発信したい考えです。」とNHKの報道がありました。「あらゆる差別をなくしていくという強い決意を世界に向けて発信」するそうですが、今まで差別をなくしていくためにどんなことをされましたか?これからどんなことをされますか?やまゆり園事件を超える社会を作るためにどんなことをされましたか?これからどんなことをされますか?具体的に教えて下さい。 ●●● で、一週間ほど前、相模原市から回答が来ました。 ●●● 本市では、平成14年3月に、本市が実施すべき人権施策についての基本理念を明らかにし、主要な人権分野における具体的施策の方向性を示した「相模原市人権施策推進指針」を策定し、人権施策の総合的・体系的な推進に取り組んでまいりました。 平成31年1月には、新たな人権課題などへの対応等のため、同指針を改定し、あらゆる施策への人権尊重の理念の反映、人権教育・人権啓発の推進、人権擁護に向けた相談・支援体制の充実を基本姿勢として示すとともに、それを踏まえ主要な人権分野における具体的施策の方向性を定め、人権施策の推進に取り組んでいます。 また、障害の有無に関わらず、誰もが安全で安心して暮らすことのできる共生社会の実現に向けて、「共にささえあい、生きる社会」をキャッチフレーズに掲げ、様々な周知啓発活動を行うほか、パラスポーツの体験イベントや障害者週間のつどいの開催等に取り組んでいるところです。 今後も、津久井やまゆり園事件のような悲惨な事件が二度と起こらないよう、事件を風化させることなく、障害等の理解促進などの取組を推進してまいります。 ●●● もっともらしいことを書いていますが、それでいて、あの悲惨極まりない事件現場からお祭り騒ぎのための聖火の火を採取するというのです。何という感覚かと思います。 事件で犠牲になった人たちの悲しみ、痛みといったものが、全くわからないのだと思います。だからこんなとんでもない企画が出てくる。 毎日新聞の報道に寄れば、この相模原市の企画を神奈川県、オリンピック組織委員会、津久井やまゆり園がそろって「了承」しているというのですから、あきれました。 mainichi.jp これが彼らのいう「共生社会」です。人の痛み、悲しみはすべて他人事。自分が人であることを忘れています。空っぽの「共生社会」。 なんか相手をするのも時間の無駄、というか、ひたすらむなしい感じがします。 そういうことに時間を割くより〔もちろん抗議することは必要です〕、ぷかぷかさんと一緒に今日も明日もいい一日を作り続けることに力を入れる方が、ずっといい。こういった日々を作っていく先に、お互い生きやすい社会が実現するように思うから。

「私たち、ここが違って、ここが同じだね」なんて話がしたくなる集まりをします。

友達大作戦進行中です。 www.pukapuka.or.jp かずやさんのことを伝える「かずやしんぶん」は、第1号が大体でき上がりましたが、ページ数が多すぎて、読む人にとってちょっと負担かなと思いました。せめて「ぷかぷかしんぶん」なみに6ページくらいに収めてくれるように要請しました。小さなしんぶんですから、さらっと読めるぐらいがいいです。 もっと詳しいことを伝えるために、「かずやさんとその仲間たち」という名前のサイトを立ち上げた方がいい、という提案もしました。今日、こんなおもしろいことがあった、こんなおいしいものを食べた、といった日々の出来事、お茶会やりますとか、みんなで街の掃除します、といったイベントのお知らせも発信しましょう。一矢さんの自立生活のリアルが伝わるサイトです。 一矢さんの似顔絵をラベルに使った「かずやクッキー」を作ろうという話もあります。「いつも大声出してごめんなさい」のひと言も入れておきましょう。苦情をよこしている二階の人に、手作りのコーヒーカップと一緒に持っていけば、多分印象がずいぶん変わります。 というわけで、昨日はそのコーヒーカップを作りました。 まずは粘土を伸ばします。 コーヒーカップの側面に当たる部分を切り抜きます。 それをジュースの缶に巻き付け、コーヒーカップの形を作ります。 ジュースの缶とそれに巻き付けた新聞紙を取ります。 ソーサーを作るための粘土を伸ばします。 完成! 7月31日(土) 桜木町駅前の横浜市健康福祉総合センターホールで上映会とやまゆり園事件に関するトークセッションをおこないます。上映する映画は『いろとりどりの親子』と『Secret of Pukapuka』です。 『いろとりどりの親子』の映画の情報はこちら longride.jp 映画のレビューにこんなのがありました。 ●「違うこと」を受け入れることで、輝きに溢れる「幸せ」を前に、「普通」という言葉があきれるほどに意味を失いモノトーンであるリアルをこの映画が教えてくれる。 ●たとえば人よりも目立ちやすい側面があったとしても、人と自分は全く違うわけではないし、全く同じわけでもありません。すごく当たり前のことです。 なのに社会の中にいると簡単に「違う」とか「同じ」とかくくってしまいそうになることが多くあります。 それに待った!をかけて、「私たち、ここが違って、ここが同じだね」なんて話がしたくなる作品でした。 『Secret of Pukapuka』は、社会から排除されることの多い障がいのある人たちが、ぷかぷかにあっては、なんと「ぷかぷかさんが好き!というファンがたくさんいます。なぜなのか、そのヒミツに迫る映画です。 www.youtube.com ぷかぷかができて1年くらいたった頃、「ぷかぷかしんぶん」を広い団地の中で配っていて、迷子になった方がいました。地域の方から電話がありました。 「ぷかぷかさんが迷子になってますよ。私が見ててあげるから迎えに来て下さい」 地域の人たちはこんな風に見ててくれてたんだ、ってうれしくなりました。「ともに生きる社会を作ろう」とか言ったわけではなく、ただ日々の活動をコツコツ続けていく中で、こんな風に見てくれる関係が自然にできていたのです。 一矢さんも、こんな風に見てくれる関係が、地域に自然に広がっていくといいな、と思っています。それが「友達大作戦」の思いです。 いろんな人がいること、それが地域社会の豊かさです。一矢さんの話を手がかりに、そんなことを考える集まりにしたいと思っています。 上映会、トークセッションの詳しいことが決まりましたら、またお知らせします。とりあえず7月31日〔土〕あけておいて下さい。冒頭、多分ツジさんが勝手に歌を歌います。お楽しみに。

彼らといっしょに生きる理由、いっしょに生きる意味を語っている

演劇ワークショップ、今年も中止にします。コロナ禍にあっては、みんなで思いっきり歌が歌えません。みんなでべちゃくちゃと芝居作りの話し合いができません。なので、去年に引き続き、今年もやめることにしました。 とても残念に思っています。 演劇ワークショップはみんなで芝居を作ります。演出家が書いた台本を元に芝居をするのではなく、みんなであーだこーだ言いながら芝居をつくっていきます。ぷかぷかさんたち、つまりは障がいのある人たちといっしょに新しいものを創り出すクリエイティブな関係にあるのです。 彼らがいるからこそできるものが、ここから生まれます。彼らといっしょに生きると何が生まれるかが具体的に見えてきます。それはいっしょに生きる理由を明確に語っています。あーだこーだ理屈っぽい話ではなく、誰にでもわかる芝居という形で、彼らといっしょに生きる理由、いっしょに生きる意味を語っているのです。 演劇ワークショップをやっていると、障がいのある人に向かって「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」とごく自然に思えます。そう思える関係が自然にできるところが、演劇ワ−クショップという場の素晴らしいところです。ですから、でき上がった芝居にはそういった関係がいっぱい詰まっていて、見る人にもそれが伝わります。 「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」というメッセ−ジです。 津久井やまゆり園事件で「障害者はいない方がいい」というメッセージが拡散されました。「あなたにいて欲しい」「あなたが必要」と思える関係と真逆の関係です。にもかかわらず、事件のメッセ−ジに共感する人がたくさんいました。社会の実情が見えた思いがしました。 「それは違う」とはっきり言っていかないと社会がだめになると思いました。「障がいのある人たちとはいっしょに生きていった方がいい」と、今まで以上に言っていく必要があると思いました。 それまで以上に演劇ワークショップには力が入りました。助成金申請書にも思いを目一杯込め、事件以降、100万円の満額回答を3年連続で勝ち取りました。 にもかかわらず、それを諦めざるを得ない状況に追い込まれました。本当に悲しいです。 来年になれば、新型コロナウィルスの感染状況が収まっているのかどうか全くわかりません。人と人のおつきあいがふつうにできない、というのは大きな社会的な損失を生むのだと思います。

なぜか心が満たされていくような感じが…

『ぷかぷかな物語』を読んで、なんと北海道から見学に来た方がいます。北大大学院で環境社会学、地域社会学を勉強しているウエムラさんです。昨日来て、一週間くらい滞在の予定です。 昨日の気づき ●●● ふと、窓越しに外を見ると、女の子2人と男の子1人の3人組が集まって、なにやら楽しそうに立ち話をしている。その「学校帰り」ならぬ、「ぷかぷか帰り」のおしゃべりの様子に、頬がふふっと緩んでしまった。「何話してるのー?」と輪の中に入っていきたいような、いや、やっぱり、外から眺めたまま、その風景を味わっていたいような。3人の周りからふわっとあたたかい空気が流れていて、そのただのおしゃべりの様子を見ているだけで、なぜか心が満たされていくような感じがしたのだった。 ●●● 仕事が終わって、帰り道、ぷかぷかさんたちがお喋りしている。いつものことなので、私なんかはそのまま通り過ぎてしまうのですが、ウエムラさんにとっては、すごく新鮮な風景だったようです。 ぷかぷかさんがそこにいること。お喋りしていること。たったそれだけのことなのに、 ●●● 3人の周りからふわっとあたたかい空気が流れていて、そのただのおしゃべりの様子を見ているだけで、なぜか心が満たされていくような感じがしたのだった。 ●●● と書くウエムラさん。 きっと、私がこの手紙を見つけた時の、心がキュンとなってしまった時のような、そんな気持ちだったのではないかと思いました。 www.pukapuka.or.jp 彼らがいる、というのは、詰まるところこういうことではないかと思うのです。それをもっともっと言葉化したいと思うのです。感じたことを言葉として残しておく。やまゆり園事件が起きるような社会にあって、それはとても大事なことだと思うのです。優生思想云々の大きな話、小難しい話ではなく、ただ彼らのそばにいて、「心が満たされていくような感じがした」こと、「心がキュンとなった」ことなどを、とにかく書き留めておく。そういったことが日々積み重なると、物語が生まれます。心あたたまる物語です。その物語は、お互いがもっと心地よく暮らせる社会を作っていきます。

ぼくはおしことにかんぱています。

こんなお手紙書いた人がいました。 心がキュンとなって、幸せな気持ちになります。こういう手紙を書く人は社会の宝だと思います。だからこそ、いっしょに生きていきたいと思うのです。 こういう人が世界の中心にいたら、人を傷つける争いなんかはなくなるんだろうと思います。誰かをやっつけるとか、やり返す、といったこともなくなります。 津久井やまゆり園事件に関し、たとえば「現代思想2016年10月号 緊急特集=相模原障害者殺傷事件」にあった 【「当事者」からの視点】 事件の後で / 熊谷晋一郎 相模原障害者虐殺事件を生み出した社会 その根底的な変革を / 尾上浩二 相模原市障害者殺傷事件から見えてくるもの / 中尾悦子 相模原市で起きた入所施設での大量虐殺事件に関して / 白石清春 「言葉に詰まる自分」と向き合うための初めの一歩として / 星加良司 といった小難しい言葉よりも 「ぼくはおしことにかんぱています。」 の手紙の方が、はるかに人の心に届きます。「障害者はいない方がいい」のではなく、こういう手紙を書く人たちとはいっしょに生きていった方がいい、と素直に思えるのです。 昨年7月に、たまたまNHKが取材した近所のお年寄りの方は、ぷかぷかの大ファンで、ぷかぷかさんに会えないと寂しくて寂しくてしかたがない、ぷかぷかに来ることは自分の生活の一部です、とおっしゃっていました。 「ぼくはおしことにかんぱています。」といった感じのぷかぷかさんの日々のメッセージが近所のお年寄りの方に届いていたのだと思います。これが、社会を変える、ということです。ぷかぷかさんたちが、お互い気持ちよく生きていける社会を作っているのです。 www.pukapuka.or.jp

一矢さんを支えるつもりが、なんだか一矢さんに支えられてるみたいです。

一矢さん、陶芸の日。前回に引き続き、今日も植木鉢を作りました。お父さん、お母さんが見ていたせいか、今日はとてもいい顔してやっていました。 この集中力 ダイナミックな植木鉢を介護の大坪さんと一緒に作りました。 この植木鉢を持って、苦情をよこした家にあいさつに行きます。いよいよ「友達大作戦」開始です。さてどうなりますか、乞うご期待、というところですが、実際、どういう展開になるか全くわかりません。 その時に手渡す「かずやしんぶん」製作中です。 これを見て、そうか、一矢さんてこういう人だったのか、って心和ませてくれたら、と思っていますが、そううまくいきますかどうか。「ケ!」とかいってゴミ箱に捨てられる可能性だってあります。むしろそっちの可能性の方が大きい気がします。その時こそが勝負だと思っています。 地域社会で自立生活をおくっていく中で、こういった困難には必ず直面します。だからこそ、一矢さんと一緒にみんなで地域社会を耕していきたいと思うのです。たくさんの人たちの応援が必要です。ですから「かずやしんぶん」の発行元は「かずやさんとその仲間たち」なんて名前にしようかなと考えています。「かずやしんぶん」の発行(月刊もしくは隔月刊の予定)には印刷代などのお金もかかります。地域に配布するので300〜500部くらい考えています。なので、会費もいただいて10年くらいはしっかり続けたいなと思っています。かずやさんと一緒に楽しいお茶会や食事会をやりましょう。テレビで放映された映像を借りて、自立生活を考える上映会もやりたいですね。かずやさんと一緒に月一回くらいの定期的な地域清掃も考えています。みんなでホウキ持って集まり、道路や公園を掃除するのです。とにかくかずやさんと一緒にやる、というところがミソです。地域の人たちはわいわい人が集まって何を始めるのかって見ています。定期的に掃除をやっていれば、道路も公園も綺麗になります。それを見て、そのうち「私も手伝いますよ」っていう人も多分出てきます。そうやって時間をかけて地域社会をかずやさんと一緒に耕していくのです。 仲間たちでいろいろおもしろい企画を立てましょう。これからどんな風に展開するのか、すごく楽しみです。一矢さんを支えるつもりが、なんだか一矢さんに支えられてるみたいです。 これから展開する友達大作戦はこちら pukapuka-pan.hatenablog.com

その人のあるがままを受け入れるというか、そういう発想を持てなかったなぁ、長い間

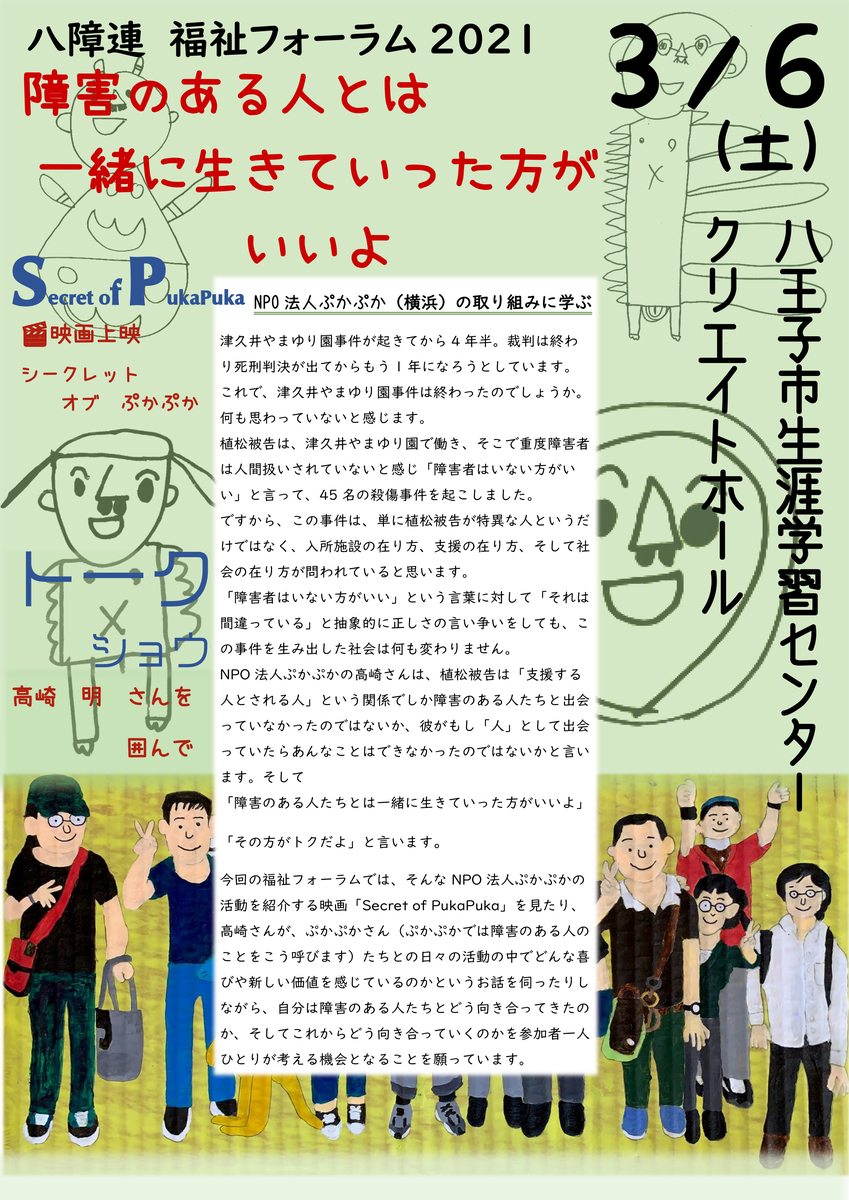

先日八王子で福祉フォーラムがありました。 感想を読むと、たくさんの素晴らしい気づきがあったようです。その気づきをぜひ今後の活動に生かして欲しいと思います。 こんな気づきがありました。 「○○をどうにかしなくっちゃ、そのためにはどうしたらいいんだろう…そんな風に考えていました。その人のあるがままを受け入れるというか、そういう発想を持てなかったなぁ、長い間。」 これを書いた人は、ひょっとしたらこの気づきによって少し楽になったのかなと思いました。楽になったところで、ぜひ今までと違うおつきあいをしてみて下さい。多分、毎日が楽しくなります。お互いにとって「いい一日」が作り出せます。 「○○をどうにかしなくっちゃ」。この「支援」という、どこか不自由な関係。そこから、お互いが自由になること。『Secret of Pukapuka』のSecret(ヒミツ)は、まさにそこにあります。だから映画の中で、みんなが生き生きと活動できているのです。 何よりも、ここから新しい文化が生まれます。障がいのある人たちを排除しない文化です。障がいのある人もない人も、お互いが気持ちよく暮らせる文化です。 やまゆり園事件は重い事件だっただけに、みんなそれについて語ることを躊躇してしまいます。でも、映画の中で大家さん(めがねの女性。毎日のように小さな子どもを連れてぷかぷかにクリームパンを買いに来ていたお客さん)がいっていましたが 「バスの中で知ってるぷかぷかさんがいればあいさつします。それだけでバスの中の雰囲気が変わります。それが事件に対して私ができることかな」 やまゆり園事件を超える社会は、こんな小さなことから始まるのだと思います。クリームパンを買いに来ていただけのお客さんが、ぷかぷかさん達とのおつきあいの中で、やまゆり園事件について語るまでに成長したこと。ぷかぷかさん達が社会を耕し、豊かにしている、というのはこういうことです。 フォーラムが終わってから近くであった八王子生活館の織物展を見に行きました。素晴らしい作品が並んでいました。こんな作品に出会った人は、やまゆり園事件の犯人が言った 「障害者はいない方がいい」 などとは絶対にいいません。 「こんな作品を作る人は社会にいて欲しい」「あなたが必要」 って思います。 こういう素晴らしい作品をどんどん社会に出していくこと、それが事件を超えるために私たちができることだと思います。 こんな作品は社会を豊かにします。個別支援計画は、その豊かさを追い切れているだろうか。 感想の中にこんなのがありました。 「“言葉”にすることで、そこで止まっちゃう、見えなくなっちゃう怖さがあるなと思いました。言葉にできない空気とかたくさんあるのに。」 核心を突いています。 映画の感想 ●なぜか涙が出てしまいました。なぜ涙が出るのか、わからないのですが。 ●セノーさん、良いなぁ… ●毎日の暮らしの様子が伝わってきました。シークレットがじわじわ広がりますように… ●パンが焼き上がるおいしそうな匂いがしてくるような映像でした。みなさん、生き生きされてましたね。 ●とても楽しそうにしていてよかった。スタッフ、地域の人、利用者さんの会話を見て、対等語(ため口)を使用しているのが好印象だった。制度上は必ず敬語を使わなくてはいけない、君、ちゃん付けも禁止といわれているが、私個人は、そのような堅い雰囲気は好きではないので、とてもよかった。 呼称、話し方などの制度に従うのは、利用者さん達に本当によいことなのか。 ●ひとりひとりが生き生きと楽しそうにしている姿に元気をもらいました。 ●郵便局の方とのやりとりの場面はとてもほっこりしました。街の人たちが「あ、今日は調子よさそう」「あ、今日はブルーなんだ」そういった気づきがあって、その時にどう声をかけたらいいのか。支援員を通さずに関わることで、もっと楽しい部分の知的障害のある方に出会えると思うので、本当に素晴らしいと思いました。 ●障害を持つ方と普通に出会う場が今の社会に少ないことを改めて感じました。ぷかぷかはパン屋に行ったらぷかぷかさんと出会う。シンプルなところですごくよいと思いました。 ●胸の中に暗いおもりがありました。でも、心が明るくなった。 ●ぷかぷかのみなさんが楽しそうに働き、過ごされているところがよかった。「ぷかぷかさんが街を歩くことが、この街を耕している」という高崎さんの言葉が印象に残りました。 ●コロネ食べたくなりました。「むっつり大王」と「ぷかぷかさん」なるほど。 ●ぷかぷかさんとおつきあいがあるおかげで、バスの中で彼らと会ってもあいさつができる。あいさつすれば、障がいのある人がいることで生まれるバスの中の緊張感がほぐれる…という女性のお話。障がいのある方と楽しいおつきあいをした経験があれば、そんな時間が生まれ、障害のある方とおつきあいのない方も何かが少し変わる。ささいなことだけど、こんなことなら少しずつできそうな気がする。障がいのある人たちもどんどん外に出て、その人達の素敵なところ、ほっとできる空気を感じてもらえる機会を作れたらと思った。 ● ○○をどうにかしなくっちゃ、そのためにはどうしたらいいんだろう…そんな風に考えていました。その人のあるがままを受け入れるというか、そういう発想を持てなかったなぁ、長い間。 ●ぷかぷかに憧れています。八障連で研修ツアーをやって下さい。 ●第一に障がい者の個性、楽しさ、自然さが特に感動した。 確かに個性の強さがあり、初めての時は戸惑いがあるかと思う。 劇を見て、障がいがある人の劇とは感じなかった。 ●みんながとても生き生きしていて、自分がボランティアをしていた時や、バイト先にいた障がいの人と過ごした日々を思い出しました。忘れた歌詞を教えてくれたり、移動中に新幹線を見ながら盛り上がったり、また一緒に過ごす日が来たらいいなと思いました。 空気を読まず、いつもどおりのぷかぷかさんはとても素敵でした。 ●主人公は地域の人びとだなーと思いました。ぷかぷかさんのことを面白がる余裕はどこへ行った? トークセッションの感想 ●“賃労働”から入った人も、利用者さんと接するうちに“仕事”になっていくと思います!私がそうだったなと思います。 職員が利用者さんのヘルパーとしてそばにいることで、街に出ても、利用者さんが街の人と直に接する機会を奪っているのはジレンマです。ひとりで出かけてもらった方が、素敵な体験をしてくるかもな〜!! ●アセスメントシートとか、個別支援計画とかありますが、“言葉にしないこと”の大切さを感じました。“言葉”にすることで、そこで止まっちゃう、見えなくなっちゃう怖さがあるなと思いました。言葉にできない空気とかたくさんあるのに。 ●「いい一日を作る」先を思う必要がなく、これから「いい一日を作る」の生活をしていこう。 ●拝見させていただいたウェブサイトもとても力を入れられている様子、そしてしんぶんをポスティングするなど、発信に力を入れていること、素晴らしいことだと思いました。 そういったところまで気を使える“余白”“余裕”のようなものもあるのだと思いました。 ●とてもよかったです。障害者に興味ない、知らない、怖い、と思っている人にこそ、見てもらいたいですね。 “普通”というものに近づけるように支援されているのが当たり前の現実。私も違和感を持ちながら、そう育ててきたかも知れません。その違和感が、ぷかぷかさんを見てわかりました。ありがとうございます。 ●個別支援計画の目標を「いい一日を作る」の一点にしているのがとても印象的だった。 仕事と賃労働の違いについても考えさせられました。ボランティアをしてまで彼らと関わろうとは思ったことがないので、賃労働として働いていたのかと思いました。 ●支援者、支援される立場について「逆になる」という言葉が印象的でした。 ●いろいろ勉強になりました。障害のある方を見る目が変わりそうです。 ●「ぷかぷかさんが社会を耕している」「私たちが彼らに支援されている」「彼らのこと、楽しいと受け止められるか」「支援という言葉は、“する側”と“される側”に固定してしまう」という言葉が印象に残った。 ●久しぶりにスクリーンで映画を見て、トークショーで刺激を受けました。 ●毎日好きなことができるといいです。たとえば「あいさつ」「おいしいと思う」ときどき「海に浮かぶ」とか。 ●司会の鈴木さんのお話がとても聞きやすく、心地よかったです。リラックスした様子の盲導犬見られてよかったです。 ●賃労働とLife Work/わけていいのでしょうか?その二つが重なるのが福祉の仕事だと思っています。やり過ぎてもだめ、やらなすぎてもだめ。むつかしいですねー ●昔はもっと自由だった…いろいろできた。福祉は後退したと思いますか?希望はありますか? ●自由な時代を知っている人と、新しい制度のある時代の人と物語が共有できていない。新しい物語が必要ですね。 ●私は中途失聴者です。多少なりとも社会に出て耕しているかも? 今日は文字を追っていたので、映像を見逃したのもあり、またメモっていると字幕がなくなってお話が虫食い状態になることも…でも、参加できてよかったです! ●少し長く感じました。 ●視覚障害の女性のおっしゃっていましたが、買い物などをする時はお店の方と話をして、自分がわかりやすいように並べてもらったりすれば、同じ障害を持った方が来た時に困らなくて済む。お店の方とのそういうコミュニケーションがとても大事。そんな思いで街に出ている。 というお話がよかった。こういうことが街の人たちを少しずつ変えていくのだと思う。 ●私も気がつくと同じ事業所に30年関わっています。友人の紹介で障害のある方の織りのサポートの仕事をしています。彼らの織りのおもしろさは私にはまねもできません。胸がときめくほどの作品を彼らは作ります。織り上がるたびに「いいね」「すごいね!」と思い、たくさんの人に見てもらいたいと思いながら30年やってきました。 今日は個別支援計画の打ち合わせをしてきたのですが、今日の話を聞いて、元々じぶんがやりたかった、彼らの魅力を伝える事に専心していこうと思いました。 ●この人たちとつきあうと得ですよのアピールがもっとあってもよかった。 賃労働と仕事、わかりますが、ちょっとおもしろくない。 ●福祉関係の経営としては、お金が必要であるが、長く続けるにはお互いの心をわかり合う気持ちが大切。 ●本音で話し合うことと、建前(支援や制度)のようなものの間でモヤモヤすることがあったので、少し心が晴れたような、またもやっとするような… ●ベビーカーを使うようになって、障害のある方の苦労が少しだけわかるようになりなした。ガタガタ道、電車、エレベーターを譲ってもらえない。私は一時ですが、このストレスを一生背負うのかと思い、子育て支援と障害者支援を一緒に考えると、ママ達の意識が変わるかなと思いました。 ●我が子は発達のでこぼこちゃんやダウン症の子どもも一緒に保育されています。子どもたちは普通に仲間として受け入れています。そんな姿を見ていると、親子で障がいの人たちと関われる場があったらいいなと思いました。

笑顔と豊かな生活を取り戻して欲しい

毎日新聞「やまゆり園事件は終わったか〜福祉を問う」のシリーズです。裁判が終わって1年たち、もう事件そのものが終わってしまったような雰囲気の中で、なおも事件を問い続ける貴重な記事です。 mainichi.jp 事件で重傷を負った尾野一矢さんが毎週陶芸をやりにぷかぷかに来ています。湯飲み、お皿、花瓶、植木鉢などを作っているのですが、ものを作るって楽しい!っていう感じがなかなか見えません。人生楽しんでないというか、なんかもったいないです。「やめとく〜」を連発し、何もやらない時もあります。 お父さんの話だと、やまゆり園に入る前にいた七沢では陶芸やったり、絵を描いたりしていたそうですが、やまゆり園に入ってから、そういうものを全くやらなくなってしまった、とおっしゃってました。日々、クリエイティブな活動がなければ、人の心も萎えてくるのだと思います。 毎日新聞の記事の中に、やはり子どもをやまゆり園に預けていた平野さんの話が載っていました。 ●●● 昼間、リビングにただ座っている入所者の姿を見て「くつろいでいるようにも見えるが、放置されているともいえる」と感じた。 「能動的に何かをする機会がないまま過ごすうちに無気力になり、体力も失われていく。しかし、これを園では『皆さん穏やかに過ごしている』と言うのです」と泰史さん。 ●●● こういう環境にいると、人生を楽しむっていうのか、そういう感覚をだんだん忘れてしまう感じがします。やまゆり園は、事件のはるか前から、人が生きる上で一番大事な感覚をだめにしていたのではないかと思います。 一矢さんの陶芸教室は、一矢さんが忘れてしまったそういう感覚を、作品を作りながら少しでも取り戻して欲しいな、という思いもあります。 新聞記事の最後にこんな言葉がありました。 「…単調な入所施設の生活では、入所者の経験や元々あったパワーはそぎ落とされてしまいがちです。そうした施設は、生存は支えるが生活は支えない。生かさず殺さず、でも笑顔も豊かな生活もない。ただ、これは津久井やまゆり園だけでなく、すべての入所施設の問題です。本来問われるべきは、入所者の日々の生活の質なのです」 一矢さん、自立生活をすることで、奪われた笑顔と豊かな生活を取り戻して欲しいと思います。陶芸教室で作った焼き物は、ささやかですが自立生活に彩りを添えます。ここから豊かな生活が始まります。

偏見をなくすには、障がいに対する固定概念(マイナスの評価)を壊すこと

「自分自身を輝かせ、周りに人をも幸せにする力は、人としてとても魅力的」 先日、緑区役所の人権研修会で出てきた言葉です。障がいのある人に対するイメージをひっくり返すような素晴らしい言葉だと思います。 日々障がいのある人たちに接している津久井やまゆり園の現場でこんな言葉が出てきていたら、あのような事件は起こりませんでした。日々接していながら、どうして出てこなかったのだろうと思います。事件後もどうして出てこないのでしょう。そここそもっともっと問われるべきだと思います。 「支援」は相手を、あれができないこれができない、とマイナス評価するところから出発します。その関係の行き着く先が、あの事件だったのではないかと思っています。「支援」が作る関係性を、やはりどこかできちんと問う必要があるのではないかと思います。 多様性の求められる時代です。日々障がいのある人たちに接している福祉事業者は、今こそ、彼らとおつきあいすることで生まれる豊かさを社会に向けて発信していかないと、時代に取り残される気がします。 今朝、朝日新聞に台湾のオードリー・タンさんのすばらしい話が載っていました。 ――多様性のある社会の長所は何だと考えますか。 「個人の運命が性別で決められてしまわないことだと思います。性別による制限は一方の性を持つ人に、別の性の人が体験できるものを共有できなくさせる。そんな社会から生まれる政策は、様々な人々が抱える問題を解決できません」 「例えば、デザイナーやプログラマーは性別の制約を受けずに作品をつくれます。その結果、多くの人が楽しめる作品ができあがります。多様性のある社会では、個人が生活のなかで性差によって受ける行動の制限が減り、編み出される政策も、多くの人の状況を踏まえた内容になるのです」 「性別」を「障がいのあるなし」に置き換えると、障がいのある人たちとのおつきあいが生み出す豊かさが、社会の中でどのような役割を果たすか見えてきます。 ――どうすれば社会の多様性を促せますか。 「簡単な方法は、一人一人がちょっとずつでいいので、色んな考え方を受け入れてみることです。新型コロナの感染が広がり始めたころ、台湾でつくられたマスクはピンク色で、男の子が着けるのを嫌がるという声が寄せられました。すると、台湾のコロナ対策本部の幹部たちはみなでピンク色のマスクを着けて記者会見に臨み、『ピンクパンサーは僕たちが小さな時に一番好きだったヒーローなんだ』と話したのです」 ――驚きです。 「この男の子にとってだけでなく、社会全体のピンク色に対する固定観念を壊すとてもよい機会になったと思います。こうした小さな事柄を積み重ねていくことで人々の偏見が減り、社会の多様化が進んでいくのではないでしょうか」 日本の社会において、障がいのある人たちへの偏見はまだまだ根強いです。その偏見をなくすには、障がいに対する固定概念(マイナスの評価)を壊すことです。それを壊すことができるのは、日々彼らといいおつきあいができている福祉の現場からのメッセージです。 冒頭に紹介した 「自分自身を輝かせ、周りに人をも幸せにする力は、人としてとても魅力的」 といった言葉を、全国の福祉事業が発信できるようになれば、障がいのある人たちへのイメージは大きく変わります。 ともに生きるかながわ憲章を実現させるのは福祉事業所のこういう前向きのメッセ−ジです。 www.pref.kanagawa.jp 目の前の障がいのある人たちとどういうおつきあいをするのか、今、問われています。 障がいのある人に対して 「あなたが必要」「あなたにいて欲しい」 と言えるような関係こそ、作っていきたいと思うのです。 3月6日の福祉フォーラムではこんなことも話題にしたいと思っています。 www.pukapuka.or.jp

ぷかぷかトピックス

障がいがある人と一緒に暮らす社会について掘り下げて考えるためのトピックス集です。