東横線大倉山にある小さな喫茶「ありおり」で第8期演劇ワークショップの記録映画『そういうわけで』を上映し、簡単な演劇ワークショップをやりました。短い時間でしたが、みなさん、とても楽しかったようです。そのあと、映画監督の内田さんと高崎でいろんな質問を受けながら対談をやりました。(参加者を入れ替えて2回やりました)

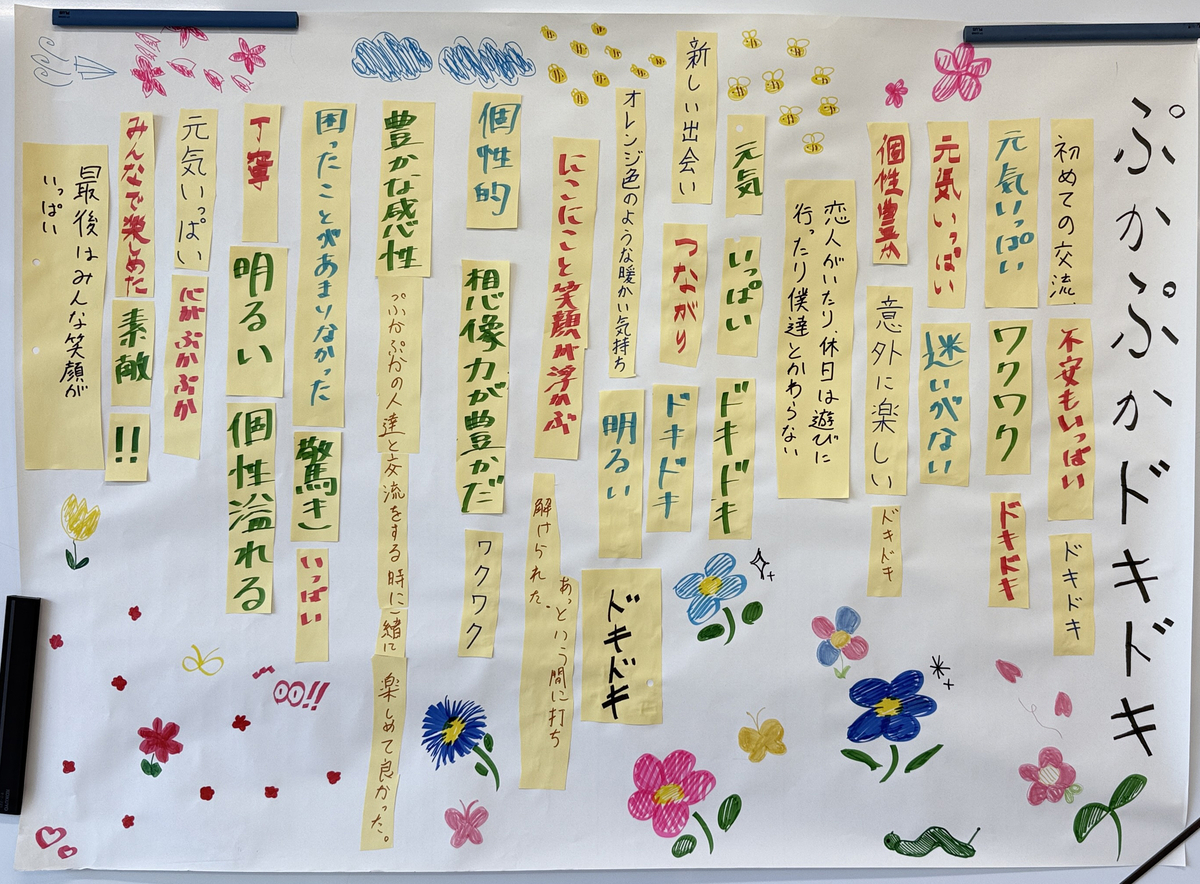

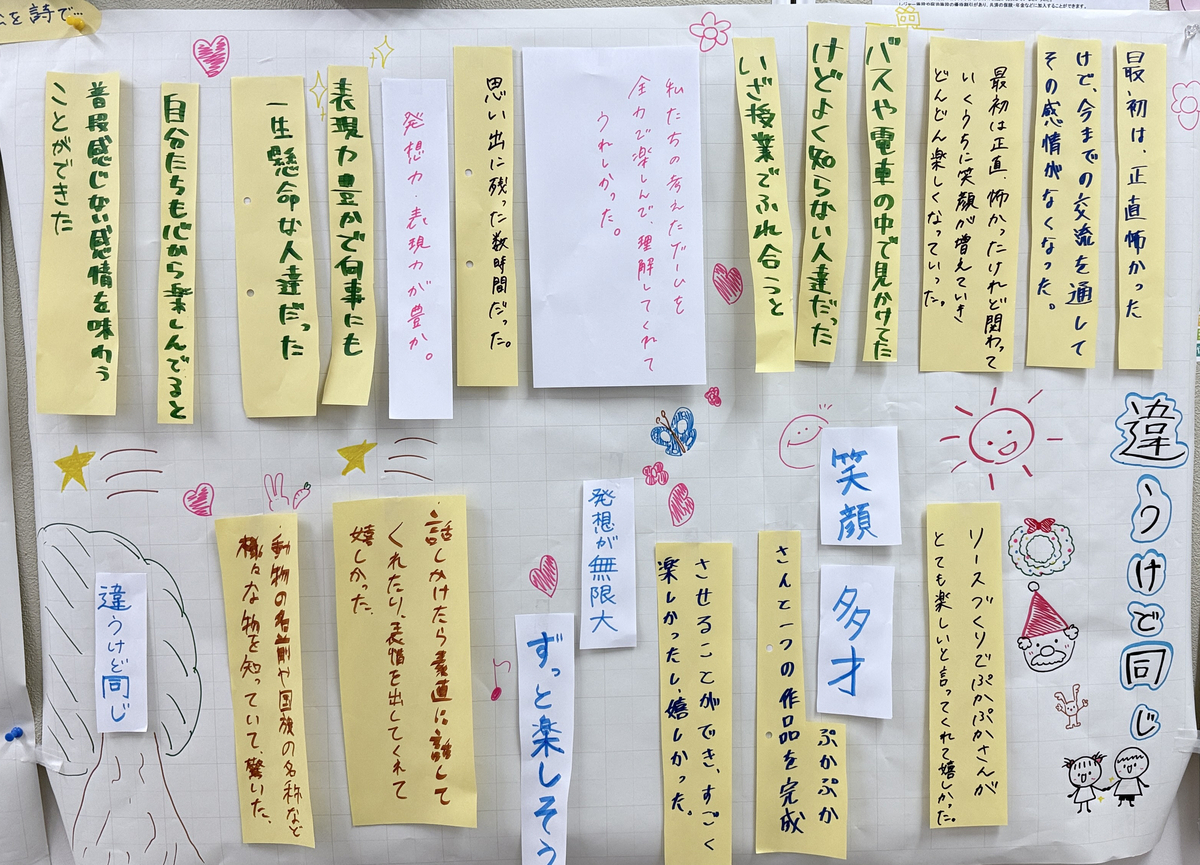

「演劇をただ観劇することとは違う深さを感じました。」という感想がありましたが、そこがぷかぷかさん達と一緒にやる演劇ワークショップの生み出すもののおもしろさであり、豊かさです。それ故に、新しい気づきとお互いの新しい出会いがたくさん生まれたように思います。

「そういうわけで」上映会&ワークショップ アンケート(1回目)

■ドキュメンタリー「そういうわけで」をご覧になっての感想をお願いします。

- 決められたセリフを覚えさせるのではなく皆さんから出てきた言葉を拾っていきながら作っていくところが素敵でした。(60代女性)

- 何人か知り合いの人もいて楽しかったです。(70代女性)

- 自由に楽しい雰囲気が素敵でした。その中でも小さなひらめき(きらめき)をこぼさずにディスカッションを重ねる進行役の方も大事な存在だと感じました。(60代女性)

- 個性的な皆さんで一つの劇を作るということ発想の豊かさが楽しかったです。(50代女性)

- 五年前。かれんで非常勤で働いていた時を思い出し穏やかな時間が懐かしくなりました。(40代女性)

- ここにあるこの人たちでできることをやればいいんですという言葉が印象に残りました。ごちゃまぜ感、何をやっても言ってもジャッジがない、この感じが最高でした。(50代女性)

- みんなが自由にとらわれずに同じ演劇を良くしたいという志を持って表現していることがとても素敵だと思いました。(10代女性)

- 解説は最小限に、考えさせる、感じさせる作品になっていたのが印象的でした。(50代女性)

- 参加した人たちの達成感は素晴らしいんだろうなと思いました。(60代女性)

- ねずみの耳を作っている方が、表面には可愛い柄を描き、裏面には髑髏を描いて、ニコニコしながら周囲に見せている場面が印象に残っています。演じているときはもちろん、準備をする段階や他者と対話するときにも、各人の思いがあふれている様子が伝わってきました。(50代女性)

■高崎さん、内田さんとの対話会に参加されての感想をお願いします。

- お2人の思いに共感するところが多々ありました。また自分も頑張ろうと思いました。

- いろいろなお話が聞けて楽しかった。ありがとうございました。

- こうでなければ・・・と枠に当てはめようとしなくていいんだなと思いました。定年後、好きなことをされている姿、また、好きなものを撮る姿がいいなと思いました。

- お2人の力が抜けた感じのお話が良かったです。

- 自然体な関わりが素敵だと思いました。

- 質問で進んでいくのが良かったです。お2人が大切にしてきたことが伝わってきました。

- 自分を自由に豊かに表現できるような人は、すごく人を安心させることができるんだと驚きました。

- 彼らに惚れ込んでしまった。彼らと共に生きて行きたいという言葉にハッとしました。

- 初めて伺うことが多かったのですが、熱意ある方たちですね。

- 高崎さんがつくられる世界観や、用意される機会によって、演じることは自由になることなのだと感じました。また内田さんが編集された映像は、多くの時間の中の一瞬を切り取ったものだと思います。その一瞬一瞬をつなぎ、インタビューを通して言葉を紡いでくださったことで、「ありのまま」と「変化」の両方が伝わってきたように思いました。

■高崎さんによるミニワークショップに参加されての感想をお願いします。

- 初めての経験でしたがとてもアドリブを楽しめました。

- 以前似たようなワークショップに参加したことがあり、久しぶりに思い出しました。

- すごく楽しかったです。知らない方とでも何かを演じるって面白いですね。

- 演劇の自由さまでは体験できなかったです・・・

- 皆さんのエネルギーアイディアに脱帽でした。

- 何をするのか全然予想外でしたが、短時間で劇が作れたことが予想以上に楽しかったです。皆さんの終わったあとの晴れやかな笑顔が始まる前と別人で同級生のような気がしました。

- くだらないようなことだけれど、肩の荷が軽くなるような不思議な体験でした。心から楽しめる貴重な時間になりました。

- いかに「かくかくしかじか」な、世界で生きているかを感じさせられ、思考の枠を外す大切さを感じました。

- 思いもよらないことでした。「おー!」という感じです。

- 特に意見を出すこともなく、物事が決まっていきました。柔軟性がないと言いますか、安定志向と言いますか……。「私らしさ」が無意識に出たと内省しています。

「そういうわけで」上映会&ワークショップ アンケート(2回目)

■ドキュメンタリー「そういうわけで」をご覧になっての感想をお願いします

- 場を共有する、同じ目標に向かう、対話する(身体全体で)、ということを通して一つのチームになる。ハプニングも含めて、表現になり各参加者の価値になるように感じました。(50代男性)

- 人には役割があると認識でき、とても幸せな気持ちになりなりました。(60代男性)

- 演劇をしたいと思う障がい者の方がいて、それを形にする周りの方たちの接し方や意識の持ち方などに触れることができてよかったです。(50代女性)

- 質問をさせてもらいましたが、このような演劇ワークショップを始めるようになったきっかけと、活動をサポートする進行係や楽器演奏者がどのような方か知りたいと思いました。(60代男性)

- プカプカさんのワークショップは、参加する方は楽しいですが、「鑑賞するもの」としてどうやって成立するのかと自分ではイメージが持てませんでしたが、今日映画を観て「すばらしい」というまさにその感じを受けました。(50代女性)

- 記録を取らないと出来事はなかったと同じだということからこのドキュメンタリーを撮影したと聞き、この映画を見ている瞬間は出演者さんと同じ時間軸を過ごしているという感覚が生まれました。(30代女性)

- 演劇をただ観劇することとは違う深さを感じました。(60代女性)

- ひとりひとりの話を聞くこと、そして自由に自分の思いを出していく素晴らしさを私たちは見ることができました。根気強く接する方たちに感動しました。(80代女性)

■高崎さん、内田さんとの対話会に参加されての感想をお願いします。

- 楽しい時間でした。高崎さん内田さんの「何かを信頼している」(ひとりひとりの価値を信じている)感が伝わってきたように感じました。

- ざっくばらんにお話できる環境で、ゴールを決めずに自由に進めていくことの大切さを学びました。

- 障害者の人たちと生きることが楽しく、いとおしいと語った高崎さんと、楽しい現場だったと語る内田さんのお話が印象的でした。

- 演劇ワークショップの立ち上げで、黒テントに相談に行き、巻き込んでしまう高崎さんのバイタリティに感銘を受けました。活動をうまく映像化された内田さんの手腕にも感心しました。

- プカプカさんのドキュメンタリーに興味を持ってくださる人がたくさんいらしたことに感激しました。

- ただ映画を見てるだけだと「ふーん」で終わってしまったと思いましたが、作り手や生の声を聞けて理解が深まりました。

- プロの人を入れているということが重要なのだと思いました。

- 畑を耕すように、自分の中の想いを外に出して、新しい発見をすることは楽しい。

■高崎さんによるミニワークショップに参加されての感想をお願いします。

- 体、声を使うワークショップは、50年ぶりだと思います。ワークショップの可能性を感じました。

- 人は、届けることでエネルギーが増すことを体験できました。感謝です。

- まさか自分が演劇をすると思わず、思いがけない経験でしたが、新鮮でした。

- 二つのグループで、全然違う処理の仕方で面白かったです。具体的には、セリフをそのままにするか、変えるか、全員一緒なのか、役割を分担するかなど。

- 久しぶりで本当に楽しかったです。自由にしてくれますね。「ありをり」の空間がとても広々と感じました。

- 体を使って表現するという経験が学生時代以来なので懐かしい気持ちになりました。社会人になってからは意味を探すのと自分の役割を見極めて行動していたので、表現でコミュニケーションを探すのが面白かったです。

- 自分の感じていることとは違うところに、意味が出てくることも感じました。

- 身体が熱くなるほど動いたのは最近なかったことで、とにかく楽しかった。